Quando fomos quase todos para casa por causa da pandemia, foi amplamente propalado que apenas se mantinham em funcionamento os “serviços essenciais”. Fornecimento de água, eletricidade, gás, transportes, hospitais, segurança, recolha e tratamento de resíduos, hiper, super e minimercados, farmácias, bancos, correios, órgãos de comunicação social. Enfim, o que garantisse que a vida como a conhecemos não colapsaria completamente e que algum grau de segurança e de estabilidade estaria assegurado.

Naturalmente que nada foi normal dentro desse “grau mínimo”, desde a corrida ao papel higiênico (cuja procura aumentou 75% face ao período pré-pandemia e a outros bens de primeira necessidade), como o fermento (a moda de fazer pão e bolos lêvedos em casa pegou de estaca no confinamento).

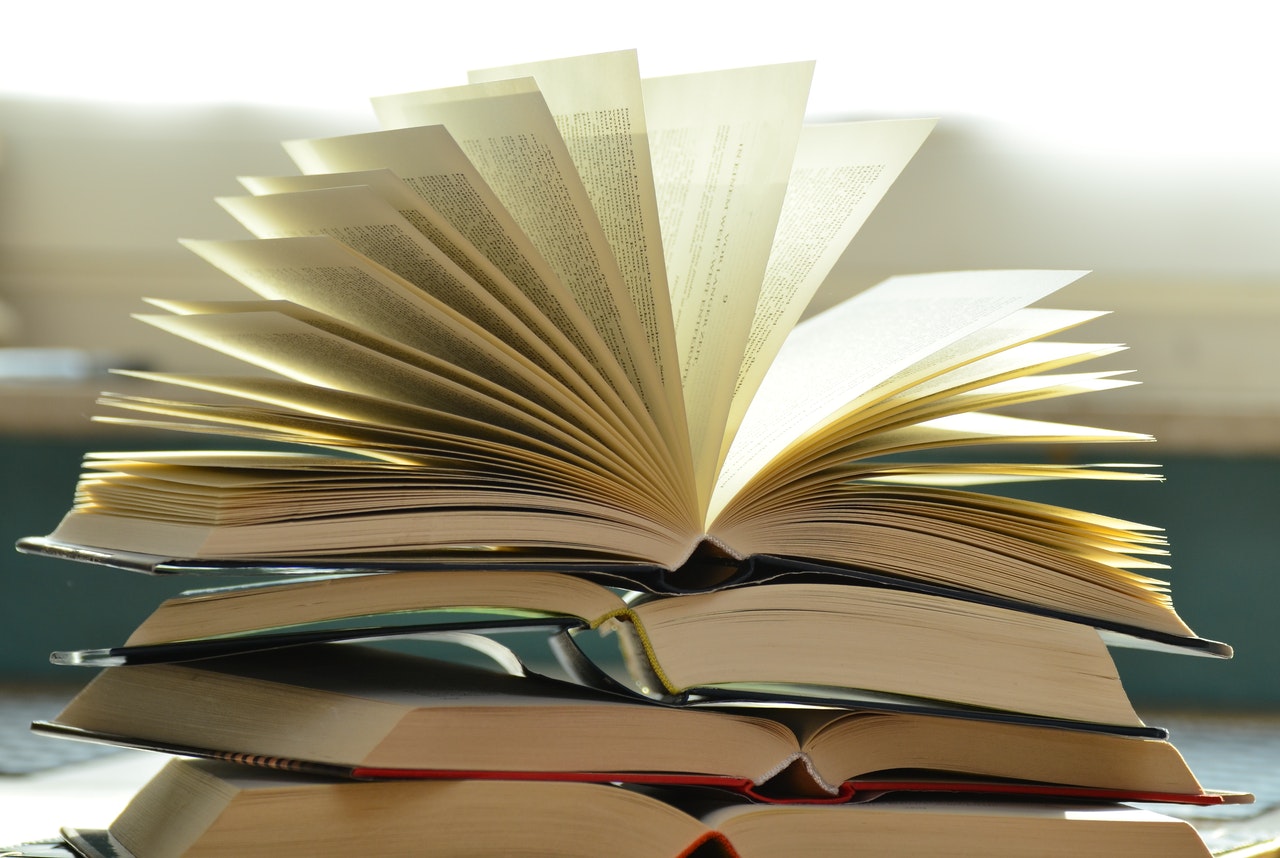

Confesso que nunca estive muito preocupada com as faltas nos supermercados, não sei se por ser incauta, por acreditar na providência ou por confiar no eficaz funcionamento do mercado. Mas abasteci-me previdentemente de ibuprofeno (versões infantil e adulta) e livros para os habitantes de casa.

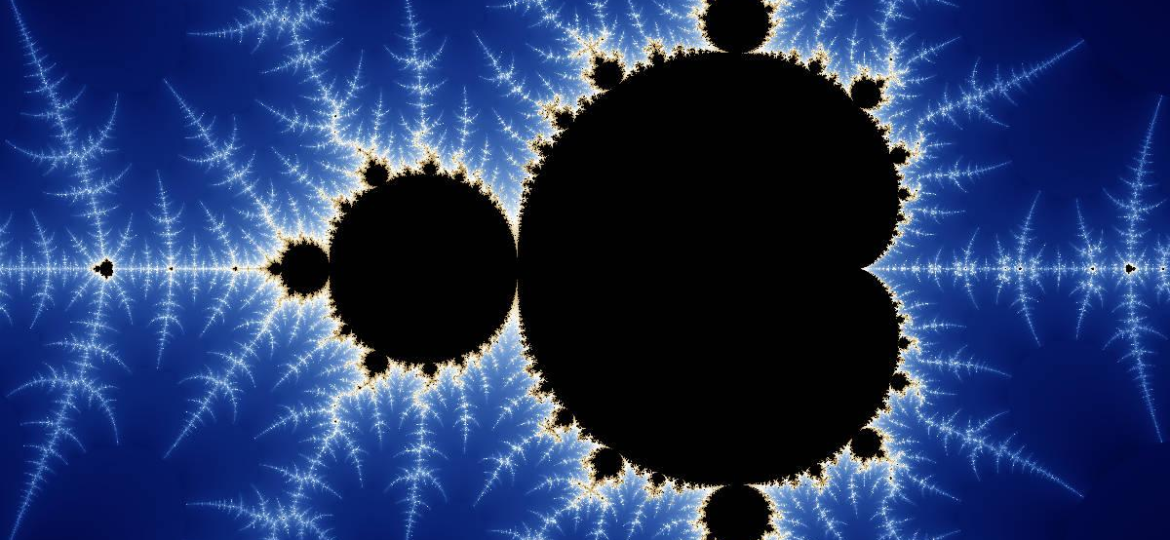

Em jeito de provocação ou de aforismo, foi sendo insinuado que a circunstância provocava a distinção entre o que é essencial e o que é meramente acessório, entre o que realmente importa para o funcionamento da sociedade e o que é dispensável. Mas o óbvio rapidamente veio à tona e nele amarrada a certeza da “utilidade do inútil” (roubando a Nuccio Ordine o título – e não só – de uma obra muito aconselhável). Com teatros e cinemas fechados, com milhares de eventos culturais cancelados, a cultura, em múltiplas expressões, é uma das protagonistas da quarentena. O que seria de nós nestes dias sem filmes, sem séries, sem música, sem livros, sem wikipedia, sem priberam, sem receitas de culinária, sem poesia?

Não vivemos só das linhas escritas antes disso tudo mas também das que se escreveram durante estas semanas. Inventaram-se concertos online, criaram-se diários gráficos. Os coros cantaram a partir de muitas casas, os bailarinos dançaram coreografias trinchadas em palcos improvisados. Em cada casa, as tintas encheram telas e papéis. Barro e plasticina ganharam novas formas. Profissionais e amadores a fazer o que nos torna mais humanos porque é isso que nos distingue dos não-humanos.

Confesso: não li os dois livros que comprei para mim. Entre as edições disponibilizadas gratuitamente, as playlists geradas para diferentes ocasiões, as exposições virtuais, os folares e a massa fresca, afinal não foi preciso. E o ibuprofen também não.

É possível sair disto mais humanos. Muito graças à cultura e ao que ela transforma em nós, longe da discussão sobre o que é útil e inútil.

Cito Henry Miller, afirmado e reconhecido descrente e anti-cristão: “A arte, como a religião, não serve para nada a não ser para mostrar o sentido da vida”.

Clara Almeida Santos

In: opontosj.pt 05.06.2020