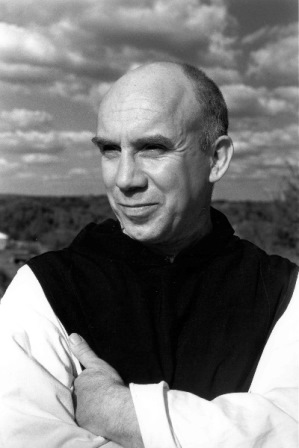

«No último dia de janeiro de 1915, sob o signo de Aquário, num ano de uma grande guerra, na fronteira com a Espanha, à sombra dos montes franceses, vim ao mundo. Feito à imagem de Deus, e por isso livre por natureza, fui todavia escravo da violência e do egoísmo, à imagem do mundo em que nasci. Aquele mundo era o quadro do inferno, cheio de homens como eu, que amavam Deus e contudo o odiavam, e, nascidos para o amar, viviam no temor e no desespero de apetites contrários.» Assim escreveu Thomas Merton no início daquele que é, talvez, o seu trabalho mais conhecido, “A montanha dos sete patamares”, de 1948, evocando o dia do seu nascimento, em Prades, de Owen, neozelandês, e de Ruth Jenkins, norte-americana, pintores “globe-trotter”.

Um aniversário a assinalar por vários motivos que encheram uma vida de apenas 53 anos mas que foi intensa e original, como a sua espiritualidade. Escritor que evoca o visionário William Blake, Merton foi protagonista de um corajoso compromisso pela paz (fonte de diatribes com os superiores, depois valorizado por João XXIII e Paulo VI, com quem trocou correspondência), e também ponto de referência para o movimento não violento pelos direitos civis, preconizando uma paz fundada em argumentos evangélicos e confiada ao testemunho («uma parte essencial da Boa Nova é que as medidas não violentas são mais fortes do que as armas: com armas espirituais a Igreja primitiva conquistou todo o mundo romano»), que permanece hoje com toda a atualidade, como mostra o seu ensaio “Paz na era pós-cristã”.

Antes, ainda, Merton foi sobretudo um monge inquieto, mas que transformou o eremitério, com a pena, num púlpito sem fronteiras, e, com a oração, num tabernáculo onde guardava, juntamente com a Eucaristia, cada irmão; um trapista defensor da vida monástica eremítica e comunitária, convicto de «ter viva no mundo moderno a experiência contemplativa e manter aberta para o homem tecnológico dos nossos dias a possibilidade de recuperar a integridade da sua interioridade mais profunda». Até transformar a sua própria parábola numa narrativa incessante da procura de Deus, vivendo-a entre solidão e comunhão, contemplação e ação.

Além disso, Merton é recordado como homem do ecumenismo e do diálogo, respeitador das diferenças e concentrado no essencial. No diálogo inter-religioso, mais explorativo que funcional, foi pronto a abrir-se a hinduístas, budistas, judeus, islâmicos, a procurar as fontes vitais das outras religiões («se me afirmo como católico apenas negando tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu, budista, no fim descobrirei que me não resta muita coisa com que me possa afirmar como católico. Certamente não terei o sopro do Espírito com o qual possa afirmá-lo»), e com uma forte atenção às expressões orientais: vejam-se as suas reflexões reunidas por William H. Shannon (“A experiência interior”), ou a recolha em que reinterpreta um dos pais do taoismo (“A via de Chuang-Tzu”).

Merton distingue-se também pelo diálogo com os não crentes, declinado na capacidade de ver sinais de «fé inconsciente» nos ateus, ou de «ateísmo inconsciente» nos crentes («o grande problema é a salvação daqueles que, sendo bons, pensam que já não têm necessidade de serem salvos e imaginam que a sua tarefa é tornar os outros bons como eles»). Uma vida contemplativa, a sua, nunca isolada da realidade. E uma vida consagrada concebida como porta aberta ao amor.

Ficando órfão ainda criança, com o irmão John Paul (perde a mãe em 1921 e o pai dez anos depois), Thomas passa parte da infância nos EUA, e da sua formação na França e na Inglaterra passa a Nova Iorque em 1934, completando os estudos na Universidade de Columbia. Chegado ao catolicismo em 1938, deixando para trás a busca de prazer («a minha conversão foi ajuda de Deus, como cada conversão, e da minha parte foi estudo e procura»), três anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, entra na abadia de Nossa Senhora do Getsémani, no estado do Kentucky, entre os Cistercienses de Estrita Observância. Em 1949 é ordenado padre.

Uma “meta” após um percurso marcado por estudos, viagens, desorientações, encontros, pelo contínuo interrogar-se sobre o sentido da vida, até à atração pelo claustro. Um percurso cujas etapas se refletem em muitas páginas, por vezes atormentadas, mas orientadas na direção da Graça, espalhadas entre “Nenhum homem é uma ilha” (1953), “O sinal de Jonas” (1952), “Sementes de destruição” (1966), sem esquecer “Sementes de contemplação” (1949), e outros escritos, onde a vida contemplativa nunca é fuga do mundo, mas entrada num diálogo profundo com o ser humano.

Enquanto se aguarda que um editor se disponibilize a publicar a versão integral dos seus diários, poder-se-á ler “Merton na intimidade: sua vida em seus diários”, organizado pelos irmãos Patrick Hart e Jonathan Montaldo, síntese que segue o percurso traçado pelo diário que Merton escreveu desde os 16 anos até à morte.

Desde o apartamento no n.º 35 de Perry Street, em Manhattan, e das câmaras de abrigo em Miami e Cuba, até ao “bungalow” de Banguecoque, onde um ventilador o fulminou, a 10 de dezembro de 1968 (encontrava-se lá para um congresso sobre monaquismo, e, como documenta o “Diário da Ásia”, estava bem preparado), passando pelos espaços a ele familiares na abadia do Getsémani (a enfermaria, a cripta dos livros raros, onde escrevia, o depósito escolhido como dormitório), a sequência irradia os pensamentos do monge «viandante de reinos» nascido há cem anos. Tão distante e tão próximo.

Marco Roncalli

In "Avvenire"