«A Quaresma é um novo começo, um caminho que nos leva a um destino seguro: a Páscoa da ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E neste tempo recebemos sempre um forte chamamento à conversão: o cristão é chamado a voltar a Deus de todo o coração, a não contentar-se com uma vida medíocre, mas a crescer na amizade com o Senhor.»

Com estas palavras o papa Francisco começa a sua mensagem para a Quaresma. À luz deste documento recomendo alguns filmes que, como parábolas, nos podem ajudar a refletir na nossa vida, como a estamos a viver e como podemos voltar a Deus e aos outros de todo o coração.

"A Estrada da vida", de Federico Fellini (Itália, 1954, 104 min.)

Este filme fala-nos de um amor até ao extremo (cf. João 13, 1). Gelsomina (Giulietta Masina) é vendida pela sua mãe ao circense e brutal Zampanó (Anthony Quinn). Apesar da atitude agressiva e violenta de Zampanó, a jovem sente-se atraída pelo estilo de vida na estrada; sobretudo quando o seu "dono" a inclui como parte do espetáculo. Ainda que vários personagens com quem se encontra no caminho lhe proponham que se junte a eles, Gelsomina não se separa do seu amado. O papa Francisco diz-nos na mensagem quaresmal: «Cada vida que se cruza connosco é um dom e merece aceitação, respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil». Gelsomina, a jovem da rua, é mestra nisso.

O falso culpado, de Alfred Hitchcock (EUA, 1956, 105 min.)

O filme centra-se na história real de Christopher Emmanuel Balestrero, acusado de um crime que cometeu. Chama a atenção o que significam os seus nomes: "Cristopher", o que leva a Cristo; "Emmanuel", Deus connosco. Com uma excelente interpretação de Henry Fonda, vemos este homem bom (honrado, com um casamento feliz, pai exemplar), levado de um lado para o outro como Jesus na sua paixão (cf. Lucas 22-23). Diante do tribunal, em cenas com impacto e comovedoras, podemos exclamar: «Verdadeiramente este homem era justo» (Lucas 23, 47). Uma película, como muitas de Hitchcock, que não nos deixa tranquilos e nos pode levar a refletir no que diz o papa Francisco: «A Quaresma é um tempo propício para abrir a porta a qualquer necessitado e reconhecer nele ou nela o rosto de Cristo».

"O Evangelho segundo S. Mateus", de Pier Paolo Pasolini (Itália, 1964, 130 min.)

Uma obra-prima da cinematografia que apresenta com respeito, emotividade e realismo a vida de Jesus segundo o Evangelho de S. Mateus. Com poucos recursos, com atores não profissionais, utilizando cenários mínimos, com uma banda sonora que vai desde as missas de Bach e Mozart até ao "blues", Pasolini cria uma história convincente de Jesus. O filme segue de maneira linear os 28 capítulos de Mateus, desde a anunciação até à ressurreição. Nunca poderemos saber com exatidão como era fisicamente Jesus de Nazaré; mas o Jesus que nos apresenta Pasolini convence, comove e pode ajudar a aproximar-nos do rosto repleto de amor, ternura e compaixão de Jesus. O filme venceu em 1964 o prémio OCIC (Organização Católica Internacional de Cinema), hoje SIGNIS.

"Gran Torino", de Clint Eastwood (EUA, 2008, 116 min.)

Walt Kowalski (Clint Eastwood) é um viúvo que vive com a sua cadela Daisy em Highland Park, Michigan, bairro recentemente "invadido" por imigrantes de procedência asiática. Walt mostra-se sempre frio e mal-humorado com os seus novos vizinhos, até que descobre um jovem chamado Thao Vang Lor (Bee Vang) que tenta roubar o seu automóvel Gran Torino. O espetador vê a transformação da personagem e como todo o filme pode ser uma parábola cristã. «A justa relação com as pessoas consiste em reconhecer, com gratidão, o seu valor. O próprio pobre à porta do rico não é um empecilho fastidioso, mas um apelo a converter-se e mudar de vida. O primeiro convite que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido», diz-nos o papa na sua mensagem.

"Chocolate", de Lasse Hallström (Reino Unido, 2000, 121 min.)

O filme foca a sua ação em 1959, ano em que num plano de voo somos levados até a uma aldeia cinzenta e fria do campo francês. Na igreja do povoado, de portas fechadas, o sacerdote anuncia o início da Quaresma e exorta ao jejum e à penitência. Desde o púlpito o padre pergunta e pergunta-se: «Onde encontraremos a verdade? Onde se começa a procurá-la?». Antes de terminar o sermão, um forte vento abre as portas e irrompe na igreja. Precisamente no tempo quaresmal uma mulher e a sua filha chegam à povoação e abrem uma loja de chocolates. Comer ou não comer, sair ou fechar-se, acolher ou repelir são os dilemas que os protagonistas desta história enfrentarão.

"Casino", de Martin Scorsese (EUA-França, 1995, 184 min.)

Ace Rothstein (Roberto de Niro) administra um casino. Ele mesmo conta-nos a sua história: «No meio do deserto ganhamos dinheiro, é o resultado de todas essas luzes brilhantes, as viagens oferecidas por cortesia, o champanhe, as suites grátis, as mulheres e o álcool. Tudo se dispôs para que nós fiquemos com o seu dinheiro. Essa é a verdade sobre Las Vegas». Rothstein sabe que teve uma boa mão e que, segundo ele, recebeu um paraíso na Terra. A verdade, como veremos ao longo do filme, é que este grande apostador terá de as perder. «O apóstolo Paulo diz que "a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro" (1 Timóteo 6, 10). Esta é o motivo principal da corrupção e uma fonte de invejas, contendas e suspeitas. O dinheiro pode chegar a dominar-nos até ao ponto de se tornar um ídolo tirânico», lemos na mensagem do papa.

"Citizen Kane", de Orson Welles (EUA, 1941, 119 min.)

Charles Foster Kane (Orson Welles) é um multimilionário, magnata da imprensa, que vive na sua suntuosa propriedade Xanadu durante os últimos anos da sua vida. Morre na cama pronunciando a palavra "Rosebud", enquanto uma bola de neve cai das suas mãos e desfaz-se. O jornalista Jerry Thompson (William Allad) investiga a vida privada de Kane com o objetivo de descobrir o significado da sua última palavra antes de morrer, enigma que é o centro de todo o filme. «Para o homem corrompido pelo amor das riquezas, nada mais existe além do próprio eu e, por isso, as pessoas que o rodeiam não caiem sob a alçada do seu olhar. Assim o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira», diz-nos o papa Francisco na sua mensagem. Reflitamos: como viveu o cidadão Kane? O que é que o cegou na vida? Que nostalgia manifesta antes de morrer?

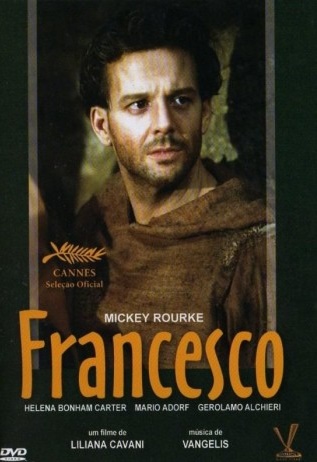

"Irmão sol, irmã lua", de Franco Zeffirelli (Itália, 1972, 130 min.)

Trata-se de um filme repleto de cor, beleza e poesia sobre a vida de S. Francisco de Assis (1181-1226). Em pouco mais de duas horas podemos contemplar Francisco quando regressa doente e a arrastar os pés depois de uma guerra, quando recorda a sua vida cheia de luxos, quando vai à tinturaria do seu pai e se comove até às lágrimas com a miséria dos operários, quando começa a sua conversão e se despoja da sua roupa para viver em pobreza e com mais liberdade, quando vai ao campo e reconstrói uma velha igreja, quando inspira muitos jovens a viver o Evangelho. Francisco (irmão sol) e Clara (irmã lua) são dois grandes santos que podem dar-nos muita luz, cor e esperança neste tempo em que o papa Francisco nos convida a sair e a ver o outro como dom.

Sergio Guzmán, S.J.

In "SIGNIS"

Trad.: SNPC

Publicado em 14.03.2017

Título Original: Journal D’un Curé De Campagne

Título no Brasil: Diário de Um Pároco de Aldeia

Direção: Robert Bresson

Gênero: Drama

Ano de Lançamento: 1951

Duração: 110 min

País: França

Diário de um Pároco de Aldeia (em francês: Journal d'un curé de campagne) é um romance de Georges Bernanos publicado em 1936 pela editora Plon tendo recebido o Grand prix du roman de l'Académie française desse ano. Em 1950, este romance foi incluído na lista do Grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle. O livro foi adaptado para o cinema pelo grande cineasta Robert Bresson.

Um jovem padre é nomeado pároco em Ambricourt, uma pequena aldeia em Artois, na França. Os moradores locais o recebem com certa hostilidade. Com uma personalidade frágil e saúde debilitada, o padre tem dificuldades em se impor aos paroquianos. Narra o cotidiano da sua vida como padre num diário: as dificuldades, a aridez espiritual, os confrontos com os paroquianos, sua vida de diálogo com Deus, sua saúde frágil.

Pouco a pouco o jovem padre vai conhecendo os paroquianos, tem o costume de visitar a todos. O filme mostra a hostilidade, rejeição e até maldade de alguns personagens e apostura do padre que é a de sempre ajudar a pessoa a ver a bondade de Deus. Chega a duvidar em alguns momentos da sua própria fé, mas logo percebe que nunca a perdeu. O diário é o espaço de diálogo consigo mesmo e com Deus. O encontro central do filme é com a condessa que é cética em relação a vida e à Deus. O padre a faz ver com outros olhos sua grande dor, a perda do seu filho querido. No mesmo dia em que consegue ver sua dor com novo horizonte, morre subitamente. E vários moradores criticam o padre. Mas ele sabe que ela se reconciliou consigo mesma e com Deus, antes da morte.

A amizade do padre jovem com um padre mais velho também nos brinda com diálogos interessantes. A saúde do padre se deteriora e ele descobre que sua vida está próxima do fim. O filme termina com a conclusão do padre de que "tudo é graça".

Um grande filme. Um jovem padre que coloca a sua vida serviço dos outros, quer o bem e o melhor para cada pessoa. Desdobra-se para ajudar a todos. E, no diário que escreve narra sua busca de sentido, sua fé, sua entrega a Deus, sua percepção do bem e do mal que mora em cada pessoa.

Equipe do site

Mistura aventurosa entre cinema flibusteiro, "western" e horror, o novo capítulo da saga Disney "Piratas do Caribe" apresenta ao público o enésimo rival do corsário mais amado de sempre: Salazar (Javier Bardem).

Através de recorrentes "flashbacks" é reconstruído outro mosaico do passado de Sparrow (Johnny Depp), que descobrimos ter sido apelidado pelo temido caçador de piratas espanhol. Mas as surpresas, como é óbvio, não acabam aqui.

Eis que voltam à cena o capitão Hector Barbossa (Geoffrey Rush), ligado à bela astronôma Carina por um destino que se diria pouco "estelar"; e conclui-se com a entrada de Henry (Brenton Thwaites), que deseja libertar o pai do terrível encantamento que o mantém prisioneiro no navio fantasma "Holandês voador".

O duo Rønning-Sandberg dirige com mestria um filme de ritmo avassalador e com sequências subaquáticas memoráveis, incluindo a três dimensões.

Os efeitos visuais e especiais constituem a joia da coroa de uma rodagem que não negligencia nada, recuperando elementos da melhor tradição "western", passando pelo "filme de tubarões" até ao horror mais clássico, com uma memorável interpretação de Barden e o recurso a técnicas inovadoras que todas vívida e envolvente como nunca esta nova "armada das trevas".

Mas entre episódios rocambolescos, abordagens corpo a corpo com fantasmas e aventuras impossíveis, o que o novo capítulo da saga pretende acentuar é o tema da reunificação. E se o derradeiro desafio entre Sparrow e Salazar parece ser a fase crucial de um argumento tão rico como emocionante, na realidade são enquadrados em primeiro plano os laços consanguíneos e a necessidade do reencontro.

Entre o sacrifício posto em ato por um (improvável) pai como Barbarossa pelo seu único verdadeiro "tesouro", a filha Carina, e a corajosa missão concluída por Henry para reaver o pai (Orlando Bloom) e rever a sua família unida, eis Sparrow a recuperar a sua família e a regressar ao comando do seu galeão "Pérola negra".

Olhando para o todo, o filme confirma-se uma vez mais à altura das expetativas, sabendo dirigir-se a um público amplo e tocando temas tão profundos como as águas protagonistas.

Ainda que demasiado intenso e longo no final, "Piratas das Caraíbas: a vingança de Salazar" conserva o fascínio do tesouro a descobrir, considera a comissão da Igreja católica em Itália que analisa os filmes, acrescentando que o filme é «brilhante».

Nico Parente

In "Cinematografo"

Trad. / edição: SNPC

Publicado em 25.05.2017

Inimigo Meu(Enemy Mine, 1985) é uma aventura de ficção científica, dirigida por Wolfgang Petersen, diretor alemão mais conhecido pelo primeiro A História Sem Fim (Die unendliche Geschichte, 1984).

Dois sujeitos bem diferentes forçados a conviver no mesmo espaço: um piloto terráqueo, Willis Davidge, interpretado por Dennis Quaid, e o alien “Jerry” Shigan, vivido por Louis Gossett Jr., irreconhecível atrás de uma máscara que o transforma em um sujeito reptiliano.

Jerry (o nome certo é Jeriba) é um Drac, raça alienígena que há um bom tempo vive em guerra com os terráqueos em disputas “territoriais” por outros planetas. Em um desses embates espaciais, as naves do escamoso e do virtuoso piloto Davidge caem em um planeta desconhecido, repleto de ameaças e mistérios mortais. Após um confronto inicial, a inusitada dupla reconhece que terá mais chances de sobreviver se permanecer unida, a despeito do ódio que as duas raças nutrem uma pela outra.

Inimigo Meu pode ser considerado como uma espécie de fábula, cuja narrativa é feita pelo terráqueo vivido por Dennis Quaid. A grande questão e lição que percorre a história do início ao fim é que somos intolerantes porque desconhecemos o próximo e não nos permitimos qualquer empatia em relação ao outro. Muitas vezes, nossa cegueira é resultado de ideias preconcebidas, tratadas como senso comum mesmo quando não possuem qualquer fundamento. É o que Davidge vai aprender ao longo de sua convivência forçada com Jerry. De inimigo malévolo, o alien, aos poucos, se mostra na verdade um sujeito bastante espirituoso, capaz de divagações filosóficas e forte defensor dos valores familiares. Por vários momentos, se mostra muito mais razoável do que o próprio terráqueo, que insistia até então em o ver somente como um réptil asqueroso de costumes estranhos.

O relacionamento entre os dois avança a partir do momento em que Jerry, com uma facilidade quase paranormal, aprende a falar inglês, conjugando verbos e montando frases. Alguns dos melhores momentos de Inimigo Meu surgem então daí, com as trocas de provocações entre os dois protagonistas. Vez ou outra as brincadeiras descambam para a grosseria e as vias de fato, mas nada que dois bons amigos, em uma situação “normal”, não fariam.

Com o tempo, Davidge faz o caminho inverso e aprende a linguagem dos Dracs e os ensinamentos do livro sagrado destes seres, o Tulman. Percebe que muitos ensinamentos da cultura “draconiana” são semelhantes a lições outrora compartilhadas em seu planeta natal – lições de respeito, amor ao próximo, persistência. Ao fim, Davidge e Jerry são muito mais parecidos do que imaginavam enquanto guerreavam, e as diferenças físicas e de língua surgem como meros detalhes. Não importa a origem, ambos são humanos, no sentido mais amplo da palavra.

Em tempos de intolerância, de falta de respeito pelo diferente, onde o “outro”(ser humano, o planeta...) são violentados constantemente, seja pelas guerras, pela fome, “mil” preconceitos, também em redes sociais, o filme é uma lição de respeito e cuidado com o diferente. A espiritualidade cristã nos pede para contemplar o outro como “obra de arte” de Deus, como ser inacabado e a caminho. O outro me ajuda a pensar, a viver, a experimentar coisas que nem imagino, mas que no encontro e na comunhão me são reveladas. Uma bela lição de amizade.

Equipe do site

É extraído da fábula francesa "La belle et la bête", de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, publicada em 1756 - ainda que se diga que as suas origens são incertas, até anteriores -, o filme "A bela e a fera", dirigido por Bill Condon, que vê entre os autores Emma Watson, a Hermione Granger de "Harry Potter", e Dan Stevens, conhecido do grande público pelo papel de Matthew Crawley na série televisiva inglesa "Downtown Abbey".

Trata-se de uma revisitação proposta pela Disney, após o sucesso do desenho animado de 1991 assinado por Gary Trousdale e Kirk Wise (dois Óscares ganhos), com o objetivo de divulgar novamente os grandes clássicos da infância em chave de ação, sempre na linha educacional e de entretenimento. Basta lembrar os recentes "O livro da selva - Mogli, o menino lobo" (2016), "Cinderela" (2015) ou o mais original "Malévola" (2014).

Para os amantes da versão em desenho animado em estilo musical, diga-se desde já que não ficarão desiludidos. O filme de Bill Condon faz um bom uso de partes recitadas e outras cantadas, a partir de músicas e textos compostos por Alan Menken - também autor das músicas da animação de 1991 e por elas oscarizado - e interpretadas por todos os autores.

A história é conhecida. Bela (Emma Watson) vive numa aldeia com o pai Maurice (Kevin Kline), a quem é muito ligada. Quando se perde o rasto dele, depois de partir para uma viagem comercial, a jovem mete-se a caminho para o reencontrar. E é assim que dá de caras com um castelo aparentemente desabitado, um lugar sombrio e angustiante, onde o seu pai foi aprisionado. Bela descobrirá que o dono do castelo é uma Besta (Dan Stevens) de feições humanas. Propõe-lhe então ficar ela como prisioneira em lugar do pai. Um encontro conflituoso que depressa se revelará uma oportunidade de mudança, esperançosa, para a vida de ambos.

A Disney orquestra uma operação em grande estilo, partindo antes de mais do elenco de grande nível, além dos atores citados. A encenação é sugestiva, conseguida, apostando em dar os contornos coloridos da fábula, ao mesmo tempo que confere o realismo das criaturas animadas - como a Besta ou Lumière -, graças a um cuidado trabalho de efeitos especiais.

A realização de Bill Condon, já habituado a dirigir filmes de grande orçamento - como “The Twilight Saga - Breaking Dawn 1 e 2", mas também "Dreamgirls" e "Mr. Holmes" - adere perfeitamente à linha do projeto, colocando-se ao serviço do produto, chegando mesmo a sacrificar um pouco a sua própria assinatura estilística.

O filme é indubitavelmente bom, adaptado para famílias e jovens que desejem (re)descobrir a história em todos os seus valores, mas também saborear a magia de um musical muito presente no imaginário coletivo.

Causou alguma crítica e polémica, antes da estreia do filme nos cinemas, a presumível inclusão no contexto narrativo de um personagem considerado homossexual, interpretado por Josh Gad. Não é caso de suscitar qualquer agitação porque o filme não se presta a instrumentalizações. A narração é correta, respeitando, por um lado, a linha da fábula, e de outro apostando numa revisitação apoiada por um agradável sentido de humor.

Estamos, por isso, perante um espetáculo cinematográfico envolvente e até poético, capaz de encantar o público de qualquer idade.

Massimo Giraldi, Sergio Perugini

In "SIR"

Trad.: SNPC - Publicado em 16.03.2017

Enquanto os turistas sonham com as praias da Florida, uma grande parte da população nem sequer sabe nadar. Em certos bairros a miséria e a droga fazem estragos e, como sempre, as crianças sofrem por ricochete. Chiron é uma delas, caminha de olhos baixos, apreensivo. Fala pouco porque aprendeu que é melhor não dizer nada do que deixar transparecer uma outra fraqueza. Em casa a mãe está muitas vezes ausente e na escola, onde é o bode expiatório dos mais fortes, só tem um amigo, Kevin.

Barry Jenkins divide o seu filme em três partes: infância, adolescência e vida adulta. Com uma banda sonora enérgica e uma escala de cores ensolaradas, o realizador recusa reforçar a miséria que vai mostrar. Sugere a violência das situações sem as carregar, e a câmara é sempre pudica nos momentos delicados. Pouco se verá do brilho de Miami e todas as personagens são pessoas de cor: naqueles territórios os brancos não existem... Os planos são cuidadosamente compostos para dizer sem conversa a inquietude constante que reina na casa, na escola, na rua. E para mostrar a espiral infernal em que estão mergulhados os habitantes daqueles bairros, Chiron tornado adulto é interpretado pelo ator que faz de Juan na primeira parte.

Os três atores que fazem de Chiron são impressionantes. Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e Trevant Rhodes, ainda que não se pareçam fisicamente, sabem transmitir a inquietude permanente que construiu a criança, a fraqueza que transtornou o adolescente e a procura impossível que rói o adulto. A cada fase da vida, Chiron dá-se um outro nome: Little, Black, Tapette...

O encontro com Juan permitir-lhe-á encontrar uma figura de pai que muito lhe falta. Juan respeita-o, ensina-o a nadar (num mundo de tubarões...), oferece-lhe um refúgio onde repousar. Mas introdu-lo no círculo vicioso onde se reproduz aquilo que faz sofrer: aterrorizado pela sua mãe drogada, incapaz de tomar a vida nas suas mãos, Chiron acabará por ser um traficante, sofrendo por saber que o crack que vende às mães de famílias destrói os seus filhos. Nos bairros pobres de Miami, raros são aqueles que conseguem inverter o curso das coisas.

No fim do filme, na parte "adulta", o realizador constrói uma cena magnífica para o reencontro de Chiron e Kevin, que não se viam há 10 anos. Com muita correção, as dificuldades e as doenças de ambos tornam-se palpáveis no écran, doença que Kevin esconde sob um mar de palavras, e a mágoa de Chiron, tão mal dissimulada atrás da poderosa musculatura do seu grande corpo. Nas poucas palavras tocadas, sente-se subir a culpabilidade de um, o medo de falar do outro. É um belo momento de cinema, cheio de graça, de subentendidos e de emoção contida.

Movido desta vez não pelo desespero mas pela esperança de voltar a dar sentido à sua existência, e talvez porque Kevin lhe acaba de dizer que mesmo se a sua vida não é gloriosa, já deixou de ter medo, Chiron fala por fim. Ele diz o inconcebível para o meio de onde saiu, o reconhecimento de um desejo que não é senão sexual - «tu és o único que me tocou, o único» -, ecoando assim o que lhe dizia a mãe nos seus raros acessos de ternura, «só te tenho a ti, a ti». É reconhecendo esta fraqueza, esta angústia que escondeu durante tantos anos que Chiron encontra finalmente a possibilidade de se tornar ele mesmo, como lhe tinha incitado Juan no dia em que o ensinou a nadar. A tensão dá então lugar ao apaziguamento e o filme pode terminar.

Indicado para nove oscares, "Moonlight" ganhou os de Melhor Filme, Melhor Ator Secundário (Mahershala Ali, que interpreta um traficante de droga) e Melhor Argumento Adaptado, para Barry Jenkins.

Magali Van Reeth

Diretora da Secção de Cinema da SIGNIS - Associação Católica Mundial para a Comunicação

In: "SIGNIS"

Edição: SNPC

Publicado em 10.03.2017

Página 3 de 7