Marie-André, no esboço biográfico de Charles de Foucauld, escreveu: «Entre as grandes figuras atuais, poucas são tão brilhantes quanto o Padre de Foucauld. Nada mais admirável, com efeito, do que ver um mundano, desocupado, libertino, transformar-se quase subitamente em asceta, em penitente, em contemplativo, em apóstolo. A mudança desse homem provaria, se necessário, o poder da graça divina, quando unida à vontade humana».

O visconde Charles de Foucauld nasceu em Estrasburgo no dia 15 de setembro de 1858. Ficou órfão desde os seis anos, passando a viver com o avô, o coronel Morlet, que se encarregou da educação do menino. No ano de 1870, o militar mudou-se para Nancy, onde matriculou o neto no liceu. Recebeu a primeira comunhão aos 14 anos.

O avô deixava o jovem Charles fazer vingar os seus muitos caprichos, e este, na companhia de outros amigos rebeldes, depressa abandonou a fé e a prática religiosa. Após terminar o liceu, manifestou o desejo de se tornar oficial. Assim, frequentou a Escola Sainte-Geneviève, onde foi tudo menos bom estudante. Passou a maior parte do tempo em festas e a gastar a fortuna que possuía. Frequentou ainda a Escola Militar de Saint-Cyr. O seu avô, por prudência, colocou Charles sob a tutela judiciária, de forma a conter os seus excessos.

Na Escola de Cavalaria de Saumur foi detido, mas fugiu, tendo sido encontrado pela polícia dois dias depois. Já alferes em Pont-à-Mousson, no 4.º Regimento de Hussardos, transferiu-se com o restante regimento para África, mas devido aos seus desregramentos, os chefes pediram-lhe que requeresse baixa. Assim, deixou África e voltou a França, onde a sua vida libertina continuou.

No ano de 1881 estalou uma revolta no sul de Orã, e o Regimento de Hussardos segue para lá. Embora tivesse abandonado a companhia militar anos antes, Charles escreveu para o Ministro da Guerra, pedindo para ser reintegrado, mesmo que perdesse o posto de oficial e fosse enviado para o continente africano. O desejo concretizou-se. Partiu para África, onde a sua vida começou a mudar. Teve o seu primeiro contacto com indígenas muçulmanos, o que suscitou o desejo de conhecer melhor o Islão. Terminada a revolta no sul de Orã, resolveu explorar Marrocos.

Charles preparou bem a expedição, que durou um ano, muito tendo visto e aprendido. Um dia foi assaltado, ficando sem nada. Aqueles que o atacaram e prenderam discutiram entre si se o deixariam viver. A Providência quis que vivesse. Retornou a França, onde redigiu as notas da viagem, que resultaram no livro «Reconhecimento de Marrocos», obra premiada pela Academia Francesa.

Não ficou muito tempo em França, antes partiu novamente em direção a África, para nova campanha, agora para a Argélia, regressando novamente a Paris.

Já na primeira expedição ficara fascinado com as manifestações religiosas de judeus e muçulmanos, tendo daí nascido o desejo de aprofundar a sua própria religião. Lê, investiga e observa o cristianismo. Um encontro com o padre Huvelin, vigário de Paris, será decisivo, pois vê no sacerdote um cristão santo e um amigo com quem abrirá o seu coração. Num dia de outubro de 1886, Foucauld entrou na igreja de Santo Agostinho e abeirou-se do confessionário do padre Huvelin. Pediu que lhe desse a conhecer a fé católica, pois, como afirmara, procurava a verdade e não a encontrava.

Confessou-se e recebeu a Eucaristia. Tinha 28 anos. Tudo começou a mudar na sua vida. Sentia-se chamado a um ideal. Participava na missa todas as manhãs, lia o Evangelho e recebia catequese do padre Huvelin. Em 1888 viajou para a Terra Santa, seguindo os passos de Cristo. Finda a peregrinação, regressou a França com o desejo de se consagrar a Deus. Apresentou-se aos Trapistas de Nossa Senhora das Neves, no Ardèche, como postulante. Todavia, Charles deseja mais, e com autorização dos superiores deixa a comunidade e parte para o Mosteiro de Akbès, na Síria.

Ainda assim, continua a pensar que é pouco. Deseja voltar à Palestina e ser eremita. Foi convocado pelo Superior Geral a Staueli e depois enviado para Roma, onde estudou Teologia. Depois de libertado dos seus votos, foi autorizado a viver na Palestina, partindo para Nazaré, onde trabalhou na casa das Clarissas. Vivia numa pequena cabana, onde havia uma esteira, um banco e uma mesa.

Decide ir a Jerusalém, percorrendo 150 km a pé. A superiora do convento das Clarissas, que o acolhe, convence o eremita de que deveria ser sacerdote, algo que Charles considerava não ser de todo digno. Influenciado pelos argumentos da religiosa, consultou o padre Huvelin, que se mostrou de acordo. Deixou então a Palestina e voltou ao Mosteiro de Nossa Senhora das Neves com vista à preparação para receber o sacramento da Ordem. Foi ordenado sacerdote a 9 de junho de 1901.

Após a ordenação partiu para África, pois desejava viver no centro de Marrocos. Dado que a penetração no território era difícil, instalou-se no Saara, junto à fronteira com aquele país, e não muito longe do oásis de Béni-Abbès, na Argélia. Pediu autorização ao prefeito apostólico do Saara para se instalar na região onde se encontravam os Padres Brancos. O responsável, também chefe da missão, concordou, bem como o Governador-Geral da Argélia, e Charles partiu para Béni-Abbès, também chamada Pérola do Saara ou Oásis Branco, onde anos antes havia estado.

Depressa teve contacto com a população local, pois a notícia da sua chegada passou de casa em casa, e não tardou que fosse visitado pelos habitantes. A sua reputação de homem de Deus e de caridoso depressa se espalhou, pois assistia as crianças e os idosos, com quem ninguém se preocupava. A todos acolhia. Construiu um asilo para os mais necessitados, conservando-os perto de si. Comprava escravos, crianças e adolescentes, e libertava-os. Desses novos libertos, Foucauld pediu a um, ao qual deu o nome de Paulo, para que ficasse junto dele e o ajudasse nas necessidades materiais.

Apesar das muitas tarefas, Charles de Foucauld reservava sempre tempo para a oração e intimidade com Deus. No ano de 1904 foi convidado por Laperrine, supremo comandante dos oásis saarianos, para as suas chamadas “viagens de catequese” por Ahnet, Adrar e Hoggar. Feliz com a oportunidade que se lhe abria de estar com os tuaregues, não hesitou e partiu por cinco meses. O líder tuaregue, Mussa ag Amastane, pediu ao padre Foucauld que ficasse com eles, mas Laperrine achava a ideia prematura. Charles não ficou, e regressou para Béni-Abbès, após um período de descanso em Gardaia, junto dos Padres Brancos.

Este fora o primeiro contacto com Hoggar, mas não seria o último. No ano de 1906, Laperrine convidou Foucauld para nova expedição, que duraria um pouco mais do que a anterior. Charles hesitou, mas por conselho do seu superior aceitou e partiu para Tamanrasset, Hoggar, onde celebrou a primeira missa. Aí, com a irmã de Mussa, aprendeu a língua tamacheque e com ela 1200 canções do deserto. Em agosto de 1914 começou a I Grande Guerra, da qual o padre Foucauld apenas tomou conhecimento em setembro.

O conflito também chegou a Tamanrasset, perto da casa de Foucauld. A autoridade militar mandou construir, por conselho de Charles, uma espécie de forte para a defesa dos habitantes. Os soldados instalaram-se e o padre Foucauld foi viver com eles. A cada ameaça, os tuaregues fugiam para a fortificação, regressando depois às suas tendas.

No dia 1 de dezembro de 1916, primeira sexta-feira do mês, à tarde, o forte encontrava-se momentaneamente sem soldados. El Madani, senussita, seita tuaregue, aproximou-se da fortificação e pediu para entrar, sob o falso pretexto de trazer cartas de França para o padre Foucauld; quando este entreabriu a porta foi apanhado e levado para fora.

Ataram-lhe os pés e as mãos e colocaram uma sentinela junto dele. Outro rebelde senussita foi buscar Paulo e colocou-o junto do padre Foucauld. Era quase noite quando chegaram dois homens em camelos, vindos do forte Motylinski. Soam tiros. A sentinela, pensando que vêem libertar o padre Foucauld, de imediato pega na arma e com um disparo feriu de morte o “Irmão Universal”, como era conhecido.

Charles de Foucauld foi beatificado a 13 de novembro de 2005 pelo papa Bento XVI, precisamente dez anos antes dos atentados que causaram dezenas de mortos em Paris. O seu túmulo encontra-se El Menia, Argélia.

Pelo menos duas dezenas de institutos e fraternidades de religiosos, padres e leigos, criados, na maior parte dos casos, após a sua morte e interpretando, cada qual segundo a sua sensibilidade, a herança de Charles de Foucauld, continuam a manter viva a espiritualidade daquele que o teólogo Yves Congar um dia chamou de "farol místico" para o séc. XX, a par de Teresa de Lisieux.

Os apelos constantes do papa Francisco para uma Igreja que saia da sua zona de conforto e se dirija às periferias foram vividos antecipadamente por Charles de Foucauld e, no seu seguimento, pelas instituições que inspirou.

Oliveira Marques

Publicado em 20.09.2016 no SNPC

Em meio ao conjunto de contrassensos em que se transformou o cenário brasileiro às vésperas das eleições, o universo das mulheres atrai a atenção. São potencial eleitoral respeitável e inimigas a temer.

É fato que em muitos países a participação política feminina tem sido decisiva para mudar contextos, transformar mentalidades e, inclusive, obter vitórias importantes. Não seria demais lembrar o grande movimento das mães da Praça de Maio que, caminhando em círculos silenciosamente, todos os dias, com um pano branco sobre a cabeça, ajudaram a desestabilizar a cruel ditadura argentina.

Entre nós, neste momento, a atitude de alguns candidatos com mulheres tem sido particularmente eivada de machismo e preconceito. Algumas vezes têm chegado às raias do insulto. Como o candidato que disse a uma colega do Congresso que não a estupraria porque ela não o merecia. O (mesmo) candidato atalhou com particular impaciência e grosseria outras mulheres que o entrevistaram ou apartearam, ou dele discordaram. Igualmente foram feitos comentários em discursos ou entrevistas de que era muito normal e até mesmo desejável que a mulher ganhasse um salário menor do que o do homem.

Tudo isso provocou a indignação das mulheres que, em tempos de feminismo já para além da terceira onda e numa sociedade onde a questão do gênero é central, não admitem mais ouvir semelhantes barbaridades. Porém, o que mais tem provocado estupefação e indignação são as recentes declarações de um candidato a vice-presidente.

Declarou o candidato que famílias onde falta a presença masculina e paterna, e onde as crianças são criadas pelas mães e avós, produzem-se filhos e netos desajustados, que se tornam presa fácil para o tráfico e a criminalidade. Questionado posteriormente o candidato reafirmou suas declarações, desta vez acrescentando que sua intenção não era depreciar as mulheres, mas defendê-las, devido às duras condições em que são obrigadas a viver.

Parece-me muito positivo que o candidato se preocupe com a situação das mulheres que não recebem do Estado creches e condições adequadas para deixar seus filhos a fim de poderem trabalhar. Em sua análise, porém, falta um detalhe: a solidariedade dessas mulheres entre si. Ao partir para o trabalho, são ajudadas pelas vizinhas, amigas e conhecidas, que tomam conta de seus filhos pequenos.

Ao chegar em casa, as mulheres que trabalharam o dia inteiro resgatam seus filhos da casa onde se encontram, lhes dão de comer e à noite ainda participam de reuniões de comunidade, de igreja ou clubes de mães. Por sua vez, aquelas que se responsabilizaram pelas crianças durante a jornada de trabalho das mães continuarão prontas a ajudar sempre que necessário. E assim se forma a rede de solidariedade feminina, condição fundamental para que a sociedade – e em termos maiores, a humanidade – possa crescer e desenvolver-se sem estar condenada a uma extinção prematura.

Até o presente momento, caro candidato, os homens têm, sim, sido ativos na reprodução da espécie, mas não em sua conservação. Muitas vezes engravidam as mulheres e se vão, em busca de outras experiências, sobretudo mais novas. As mães permanecem. E criam os filhos, enfrentando todas as dificuldades, dispostas a defender as crias e tirar o pão da boca para alimentá-las.

Nessa tarefa têm sido muito ajudadas. Por quem? Pelos homens? Não exatamente. Por outras mulheres, mais velhas, que foram as que as criaram e jamais delas desistiram. É a cadeia imortal e milenar da maternidade, que se mantém ativa e dinâmica, gerando, nutrindo e protegendo a vida.

Perdi meu pai com nove anos de idade, fui criada por minha mãe e minha avó. Juntas formaram o marco de ternura e vigor que me constituiu como pessoa. Ambas foram meus exemplos e guias na vida. Embora sentindo, sim, muita falta de meu pai, não resultei desajustada e disfuncional.

A razão pela qual as famílias mais pobres hoje em dia perdem tantas vezes seus filhos para o tráfico não é o fato de terem mulheres como chefes e cabeças. E sim a pobreza e a injustiça em si mesmas. É um contexto opressor que não deixa saídas aos jovens, que não lhes apresenta oportunidades, que lhes rouba a esperança. Dentro desse quadro sombrio, muitas vezes o tráfico e a criminalidade conseguem lançar sua mão mortal sobre eles. Mas outras vezes não. E quando não conseguem, é quase sempre porque houve em suas origens uma mãe e uma avó para dar carinho, para estar presente, para dar vida ao preço da própria vida.

Não culpe, por favor, as mulheres pela violência que vitima cruel e maciçamente nossa juventude. Culpe as estruturas injustas que geram miséria e violência, e que a política teria a obrigação de ajudar a transformar. Nessa missão, sempre poderá contar com o concurso das mulheres. São elas as primeiras interessadas em construir um mundo mais humano para as novas gerações que gestaram em seus ventres.

Maria Clara Bingemer

Todos nós podemos reconhecer os perigos que o papa vê na cultura de hoje. No quarto capítulo da sua exortação apostólica "Gaudete et exsultate" (Alegrai-vos e exultai), sobre o chamamento à santidade, Francisco elenca «a ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa e enfraquece; o negativismo e a tristeza; a acédia cômoda, consumista e egoísta; o individualismo e tantas formas de falsa espiritualidade sem encontro com Deus que reinam no mercado religioso atual».

Em resposta, o papa dá-nos as cinco grandes expressões de amor a Deus e ao próximo que considera de particular importância à luz dos perigos presentes na cultura de hoje.

Perseverança, paciência e mansidão

Em resposta a esses perigos, o papa diz que é preciso «permanecer centrado, firme em Deus que ama e sustenta». É isso que nos dá a força interior para perseverar, não apenas nos altos e baixos da vida, mas também em face das «agressões dos outros, as suas infidelidades e defeitos».

A força interior que vem de saber que Deus nos ama, «o testemunho de santidade, no nosso mundo acelerado, volúvel e agressivo, é feito de paciência e constância no bem».

Citando a carta de Paulo aos Romanos, ele exorta a não retribuir o mal pelo mal, a não buscar vingança e a não ser vencido pelo mal, mas sim a «vencer o mal com o bem».

Ele chega a repreender os meios de comunicação católicos ao sublinhar que mesmo dentro deles «é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia». E prossegue: «É impressionante como, às vezes, pretendendo defender outros mandamentos, se ignora completamente o oitavo, "não levantar falsos testemunhos", e destrói-se sem piedade a imagem alheia».

Por outro lado, «o santo não gasta as suas energias a lamentar-se dos erros alheios, é capaz de guardar silêncio sobre os defeitos dos seus irmãos e evita a violência verbal que destrói e maltrata, porque não se julga digno de ser duro com os outros, mas considera-os superiores a si próprio».

Só através da humildade se alcança a santidade: «Se não fores capaz de suportar e oferecer a Deus algumas humilhações, não és humilde nem estás no caminho da santidade». Neste sentido, «a humilhação faz-te semelhante a Jesus, é parte ineludível da imitação de Jesus».

Francisco elogia aqueles que, diante das «humilhações diárias», se «calam para salvar a sua família, ou evitam falar bem de si mesmos e preferem louvar os outros em vez de se gloriar, escolhem as tarefas menos vistosas e às vezes até preferem suportar algo de injusto para o oferecer ao Senhor».

Ao mesmo tempo, «uma pessoa, precisamente porque está liberta do egocentrismo, pode ter a coragem de discutir amavelmente, reclamar justiça ou defender os fracos diante dos poderosos, mesmo que isso traga consequências negativas para a sua imagem».

Alegria e sentido de humor

Os santos são alegres e cheios de bom humor, segundo Francisco, não são tímidos, rabugentos, amargos ou melancólicos. Citando S. Tomás de Aquino, escreve ele, «do amor de caridade, segue-se necessariamente a alegria. Pois quem ama sempre se alegra na união com o amado. (...) Daí que a consequência da caridade seja a alegria». A alegria sobrenatural vem de saber que somos infinitamente amados.

Ele contrasta essa alegria espiritual com a falsa alegria oferecida pela cultura consumista de hoje. «O consumismo só atravanca o coração; pode proporcionar prazeres ocasionais e passageiros, mas não alegria.» A alegria vem de dar e amar. «Concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamo-nos a viver com pouca alegria.»

A alegria cristã, argumenta Francisco, é normalmente «acompanhada pelo sentido do humor». De facto, «o mau humor não é um sinal de santidade».

Ousadia e ardor

A santidade requer ousadia e ardor, «impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo». Francisco observa que a compaixão de Jesus fez com saísse fortemente de si mesmo «a fim de anunciar, mandar em missão, enviar a curar e libertar». Francisco adverte contra estar paralisado «pelo medo e o calculismo».

Esse medo pode manifestar-se de várias maneiras: «Individualismo, espiritualismo, confinamento em mundos pequenos, dependência, instalação, repetição de esquemas preestabelecidos, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, refúgio nas normas».

Francisco diz que há um caminho para sair desse medo: «Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e a mover-nos para ir mais além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. Leva-nos aonde se encontra a humanidade mais ferida e aonde os seres humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de resposta para a questão do sentido da vida».

«Deus não tem medo! Não tem medo! Ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe metem medo as periferias. Ele próprio fez-se periferia.»

Na comunidade

Francisco não acredita em santos solitários. Em vez disso, «a santificação é um caminho comunitário, que se deve fazer dois a dois». Cada comunidade é chamada a criar um «espaço iluminado por Deus para experimentar a presença oculta do Senhor ressuscitado».

«Partilhar a Palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos e vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária.»

A comunidade, diz ele, também é composta de pequenas coisas quotidianas. «A comunidade, que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador, é lugar da presença do Ressuscitado que a vai santificando segundo o projeto do Pai.»

Em oração constante

Finalmente, Francisco diz que «a santidade é feita de abertura habitual à transcendência, que se expressa na oração e na adoração», mas essa oração não se trata «necessariamente de longos períodos ou de sentimentos intensos». Ele cita Santa Teresa de Ávila, que disse que a oração é «uma relação íntima de amizade, permanecendo muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama». Esta oração «não é apenas para poucos privilegiados, mas para todos».

Pergunta-nos o papa: «Tens momentos em que te colocas na sua presença em silêncio, permaneces com Ele sem pressa, e te deixas olhar por Ele? Deixas que o seu fogo inflame o teu coração? Se não permites que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, não terás fogo».

Francisco encoraja a leitura orante das Escrituras. Citando os bispos da Índia, assinala que «a devoção à Palavra de Deus não é apenas uma dentre muitas devoções, uma coisa bela mas facultativa. Pertence ao coração e à própria identidade da vida cristã».

«O encontro com Jesus nas Escrituras conduz-nos à Eucaristia», escreve ele. Na Eucaristia, «o único Absoluto recebe a maior adoração que se Lhe possa tributar neste mundo, porque é o próprio Cristo que se oferece. E, quando o recebemos na Comunhão, renovamos a nossa aliança com Ele e consentimos-lhe que realize cada vez mais a sua obra transformadora».

Paciência, alegria, ousadia, comunidade e oração: cinco expressões de amor que levam à verdadeira santidade.

In National Catholic Reporter

Trad.: SNPC

Publicano em 6.06.2018

Quando se trata de pensar aquilo que nutre a vida é tão importante fazermos o elogio da pequena história, não apenas da grande. Gosto muito da proposta que, um dia, encontrei num livro de história: "Não dar mais valor à queda de um império do que ao nascimento de uma criança, nem mais peso às ações de um rei do que a um suspiro de amor." Talvez um dia mereçamos uma história ensinada assim. Talvez um dia nos preocupemos definitivamente mais com a pessoa do que com a estrutura, com a singularidade mais do que com a afiliação. Talvez um dia uma palavra, um rosto ou um destino quaisquer, eleitos assim ao acaso, sirvam para revelar tudo: para nomear o entusiasmo e a dor, o vislumbre e o combate, a razão e o enigma que existir significou e significa. Porque a verdade é que passam os anos e o que resta deles? Vivências. Sim. Restam as marcas de que estivemos aqui, de que habitamos estações diferentes com a mesma mansidão ou o mesmo furor, de que tentamos sobreviver ao amor, ao desamparo e à morte com tudo o que tínhamos à mão, de que partilhamos, de que cremos e negamos coisas diferentes e até a mesma coisa, de que coexistimos nos nossos encontros e na nossa irredutível solidão. Restam de nós vestígios, monumentos de vário tipo, pegadas. Resta o pó e o silêncio dos ossos. Mas não só: de uma forma que não sabemos, o escasso lume que fomos perdura e serve a outros para continuar. Façamos o elogio da pequena história!

Nutrir-se de espanto

E façamo-lo, em contracorrente, nesta sociedade dominada pelo mito do controlo, onde uma ideia de vida substituiu-se à própria vida. A nossa viagem passou na nossa cultura para as mãos de um piloto, que só tem de aplicar, do modo mais maquinal que for capaz, as regras previamente estabelecidas. Os nossos sentidos adormeceram. Deixou de haver lugar para a surpresa. Vivemos condicionados por uma espécie de guião. Uma coisa, porém, tenho aprendido: é importante não condicionar o fluxo espantoso da vida e a capacidade que ela tem de nos surpreender. A nossa pequena vida é um instante em aberto. Somos chamados a cultivá-la com a paciente humildade que um jardineiro reserva ao seu jardim. O jardineiro trabalha de sol a sol, com todo o afinco, mas sabe que a rosa floresce sem ele saber como. Felizes aqueles que, em relação à vida, à pequena história se nutrem do espanto: esses, e só esses, sentirão o inacabado do tempo como uma promessa.

Como ensina Jung, “o importante não é ser perfeito, o importante é ser inteiro”. Os pequenos triunfos dão-nos fortaleza para olhar as grandes humilhações, e as dificuldades vividas dão-nos humildade para viver os triunfos. As experiências de liberdade dão-nos a capacidade e a esperança para suportar os momentos de penumbra; e os momentos em que nos sentimos aprisionados dão-nos a resistência, a força e até o sentido de humor para vivermos os tempos de liberdade. Há que afastar de nós a tentação do cinismo e aceitar, finalmente, que somos feitos destes materiais tão diversos e que tudo isso é dom, que tudo isso é o nosso nutrimento.

Estamos prontos a honrar a vida?

Olhemos para dentro de nós. Se nos escutarmos em profundidade sabemos que existem perguntas que estão desde sempre à nossa espera. Subtraí-las é subtrairmo-nos e faltarmos à chamada que a vida nos faz. Uma dessas perguntas prende-se com o desejo, e na forma mais incisiva e pessoal formula-se assim: "Qual é o meu desejo?" O meu desejo profundo, aquele que não depende de nenhuma posse ou necessidade, que não se refere a um objeto, mas ao próprio sentido. "Qual é o meu desejo?" O desejo que não coincide com as quotidianas estratégias do consumir, mas sim com o horizonte amplo do consumar, da realização de mim como pessoa única e irrepetível, da assunção do meu rosto, do meu corpo feito de exterioridade e interioridade (e ambas tão vitais), do meu silêncio, da minha linguagem. Como dizia Françoise Dolto, a nossa hora só chega "quando, como qualquer outro ser humano sentimos um desejo suficientemente forte para assumir todos os riscos do nosso próprio ser. Aí estaremos prontos a honrar a vida de que somos portadores".

O momento da aceitação de si

Olhemos para dentro de nós. A não sei quantas braças de profundidade situa-se uma dor nunca reparada, mas que condiciona toda a superfície. Identificar e cuidar dessa dor é a condição para sermos nós próprios e podermos entender também a dor que os outros transportam, tocando a nossa e a sua verdade. O momento da aceitação de si, com lacunas e vulnerabilidades, é uma etapa crítica, dilacerante até, mas abre-nos à transformação e fecundidade possíveis, abre-nos à enunciação do desejo. E, não o esqueçamos, quantas vezes a vulnerabilidade acolhida se torna a janela por onde entra a inesperada transparência da graça.

Somos crianças recém-nascidas

Uma das mais belas frases que conheço encontrei-a na Primeira Carta de Pedro. E é esta: “como crianças recém-nascidas, desejai” (1Pe 2,2). Somos, mesmo com dezenas, com centenas de anos em cima, mesmo quando passamos o meio da vida e todas as outras fronteiras, “crianças recém-nascidas”. E temos muito a aprender com a fragilidade dos recém-nascidos que, no fundo, ainda é a nossa. A fragilidade é parte integrante da vida, e não apenas como uma das suas formas ocasionais e possíveis. Ela deve ser reconhecida como sua estrutura fundante. A fragilidade é uma condição de partida, uma espécie de pacto de origem, se pensarmos no modo como fomos gerados e introduzidos na existência. Mas ela persiste, metamorfoseando-se ao mesmo tempo do que nós, acompanhando-nos. Há que compreendê-la não simplesmente como uma carência, uma incompletude que não nos larga até ao fim, uma dependência das múltiplas relações que nos tecem. A fragilidade permite-nos acolher a secreta e transparente melodia sem a qual não entenderíamos a vida na sua inteireza, permite-nos explorar o desenho delicadíssimo da sua paisagem interior, acariciar os seus fios ténues que, descobrimos depois, são longos e indivisíveis como fios de chuva. Quanta ciência existe naquele poema de Lao Tsé que diz: “quando os homens ingressam na vida são tenros e frágeis; quando morrem são hirtos e duros. Por isso os hirtos e duros são, desde o princípio, mensageiros da morte e os tenros e frágeis são os mais credíveis mensageiros da vida.”

A fragilidade como parábola

A maturidade ajuda-nos a reconhecer a fragilidade como parábola. Há palavras fortes e palavras frágeis. As fortes servem-nos de leme, atiram-nos para diante, esclarecem, ordenam, organizam, confirmam. Precisamos delas, claro. As palavras frágeis, porém, não são o contrário das fortes. São palavras de outra natureza, representam signos de outra gramática. E percebemos que elas são frágeis porque são frágeis certos cursos de água que atravessam os bosques; certas sequências de uma canção que se recitam quase em murmúrio não para apagar mas para intensificar o canto; certas etapas cambaleantes que servem ao bailarino ou ao viajante para um reencontro necessário com o próprio passo; certas hesitações sem as quais não faríamos a experiência da surpresa, do amor ou do espanto. Há emoções fortes e emoções frágeis. As emoções fortes tornam-se marcos da estrada que percorremos. Mas as emoções frágeis não são o seu inverso indiferente, mas o seu complemento. Da alegria que provamos podemos dizer: é uma estação breve. Da esperança podemos pensar: é uma sombra acesa que passa. Da mansidão, da ternura, da inocência, da gentileza, da amizade podemos temer: chegará o outono e também elas se desfarão. Que insensatez, porém. O que vemos todo o tempo é o sol fazer estremecer as folhas que nutre.

Se estamos dispostos a amar a vida

O mais importante não é, por isso, descobrir afinal se a vida é bela ou trágica, se, feitas as contas, ela não passa de uma paixão irrisória ou se a cada momento se revela uma empresa sublime. Certamente está-nos reservada a possibilidade de a tomar em cada um desses modos, só distantes e contraditórios na aparência. A mistura de verdade e sofrimento, de pura alegria e cansaço, de amor e solidão que no seu fundo misterioso a vida é, há de aparecer-nos nas suas diversas faces. Se as soubermos acolher, com a força interior que pudermos, essas representarão para nós o privilégio de outros tantos caminhos. Mas o mais importante nem é isso, aprendemos depois. Importante mesmo é saber, com uma daquelas certezas que brotam inegociáveis do fundo da própria alma, se estamos dispostos a amar a vida como esta se apresenta.

Há um trabalho a fazer

É necessário decidir, portanto, entre o amor ilusório à vida, que nos faz continuamente adiá-la, e o amor real, mesmo que ferido, com que a assumimos. Entre amar a vida hipoteticamente pelo que dela se espera ou amá-la incondicionalmente pelo que ela é, muitas vezes em completa impotência, em pura perda, em irresolúvel carência. Condicionar o júbilo pela vida a uma felicidade sonhada é já renunciar a ela, porque a vida é decepcionante (não temamos a palavra). Com aquela profunda lucidez espiritual que por vezes só os homens frívolos atingem, Bernard Shaw dizia que na existência há duas catástrofes: a primeira, quando não vemos os nossos desejos realizarem-se de forma alguma; a segunda, quando se realizam completamente. E com aquela ligeireza que só a grande profundidade permite, Santa Teresa de Ávila garantia que “mais lágrimas são derramadas pelas súplicas atendidas do que pelas não atendidas”. Há um trabalho a fazer para passar do apego narcisista a uma idealização da vida, à hospitalidade da vida como ela nos assoma, sem mentira e sem ilusão, o que requer de nós um amor muito mais rico e difícil. Esse que é, em grande medida, um trabalho de luto, um caminho de depuração, sem renunciar à complexidade da própria existência, mas aceitando que não se pode demonstrá-la inteiramente. A vida é o que permanece, apesar de tudo: a vida embaciada, minúscula, imprecisa e preciosa como nenhuma outra coisa.

A rosa é sem porquê

A sabedoria espiritual de que precisamos é a que nos faz viver a vida mesma, a existência não como trégua, mas como pacto, conhecido e aceito na sua fascinante e dolorosa totalidade. E quando é que chega a hora da felicidade? - perguntamo-nos. Chega nesses momentos de graça em que não esperamos nada. Como ensina o magnífico dito de Angelus Silesius, o místico alemão do século XVII: "A rosa é sem porquê, floresce por florescer/ Não se preocupa consigo, não pretende nada ser vista".

Publicado em 18.09.2018

“Sem nada ter, tudo pode ser e cantar feliz”, eis a expressão de São João da Cruz que bem define a exemplar caminhada do Papa Francisco, na missão de promover a universalidade da Igreja. A partir de sua rica experiência de vida consagrada e pastoral, de sua proximidade e das palavras sempre pertinentes, o Papa Francisco nutre no coração da humanidade sinais de esperança. Assim, unem-se ao Papa multidões do mundo inteiro – clérigos, autoridades governamentais, formadores de opinião, líderes, membros de diferentes confissões religiosas, cidadãos de diferentes lugares. Todas essas vozes, a partir do pontificado de Francisco, formam um coro que canta a alegria de enxergar, no horizonte, uma “Igreja em saída”, que vai ao encontro de todos, superando molduras antiquadas para deixar brilhar a força da tradição – capaz de levar à interioridade de cada pessoa a luz do Evangelho de Jesus Cristo.

Importante reconhecer: valorizar a tradição não significa limitar-se ao apego cego a tudo o que é antigo, pois Deus, pela ação do Espírito Santo, gera sempre renovação. Zelar pela tradição da Igreja Católica é reconhecer a sua irrenunciável missão de fazer chegar a todos a luz incandescente do Evangelho. E o Papa Francisco ergue a tocha com essa luz, exercendo, com coragem e simplicidade, o seu ministério. A luminosidade do Evangelho incide sob seu rosto e permite, a cada pessoa, reconhecê-lo como sucessor do apóstolo Pedro. Por isso, o seu pontificado gera conversão, possibilitando que muitas pessoas assumam seus próprios pecados e fragilidades.

O Evangelho de Jesus Cristo, o diálogo com Deus, faz brotar no coração humano a sabedoria que permite compreender: não importam roupagens, títulos ou posições hierárquicas que, muitas vezes, garantem certas benesses e honrarias. O fundamental é cultivar uma autêntica vida cristã, um jeito de ser que é bem distante de qualquer tipo de postura egoísta. Na história bimilenar da Igreja Católica, admiráveis homens e mulheres, cristãos leigos e leigas, gente simples, mas também nomes reconhecidos – papas, bispos, padres, religiosos -, em diferentes lugares e culturas, nos mais variados momentos da história da humanidade, foram exemplares por serem autênticos cristãos. Hoje, o olhar volta-se para os que corajosamente se dedicam às frentes missionárias, chamados a testemunharem a fé no mundo contemporâneo. Liderando essa multidão de discípulos e discípulas de Cristo, está o amado Papa Francisco, que faz a cada pessoa um convite corajoso: aproximar-se mais da luz do Evangelho.

Acolher esse convite é a única possibilidade para a superação das muitas sombras, também na Igreja, em razão dos estreitamentos humanos e dos desafios do mundo atual. Há certas dinâmicas contemporâneas que estão na contramão do Evangelho. A lista é extensa, mas é importante, neste momento, dedicar atenção especial a um desses males: o moralismo perverso de certos indivíduos que, motivados por interesses pessoais e pouco evangélicos, sentem-se no direito de atacar outras pessoas. Esses indivíduos, quando criticam, não buscam promover correção ou conversão, pois são movidos pela mágoa. Em vez disso, não raramente, atacam para encobrir seus próprios limites. Adotam, pois, a estratégia de tentar destruir outras pessoas, distanciando-se da luz do Evangelho, que escancara escuridões. Quem busca seguir Jesus, nas muitas situações do cotidiano, pode gerar certo incômodo para os que, veladamente, arquitetam manobras e ilegalidades.

Para a Igreja, seguir Cristo não é opção, mas razão de existir, tarefa que se exerce dedicando-se ao mundo. É o que pede o amado Papa Francisco: uma Igreja cada vez mais servidora, muitas vezes ferida por debruçar-se, misericordiosamente, nas diferentes vicissitudes da vida humana. E o coro de vozes que se une ao Papa Francisco é muito grande. Deve crescer ainda mais, para que ninguém fique de fora. As vozes desse coro, unindo corações em um coração só, revelam que multidões cultivam a disposição corajosa de se deixar iluminar pelo Evangelho – a Tradição que é a herança intocável da Igreja. Permaneça, assim, viva a esperança de se construir um novo tempo, a partir do caminho indicado pelo amado Papa Francisco.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

In: Opinião e notícias 7.09.2018

Para o pe. Antônio Damásio

Etty Hillesum é um nome que vem ganhando o mundo desde as últimas décadas. O que parece ser um boom literário é na verdade resultado de uma repercussão inevitável, que começa com a publicação clandestina de dois textos durante a guerra, um nada de pólen capaz de mudar a cor de um descampado.

Em 1984 surgiu no Brasil a primeira antologia de seus diários pela editora Record. Agora, a editora Ayiné anuncia uma nova edição brasileira dos diários para novembro. Quem já passou por algumas centenas dessas páginas (os diários e as cartas, na íntegra, somam quase mil páginas) pode prever por alto o que virá com essa redescoberta: um encrespar do pensamento (e um coração batendo no que se pensa), ondas de novos estudos na mística, na psicologia, na crítica literária, dissertações e teses, artigos, citações, poemas e crônicas como esta.

Holandesa de sangue russo, judia de coração cristão, Etty é como uma síntese inflamável de oriente e ocidente. Seus diários semeiam em toda parte. Há anos o padre José Tolentino Mendonça fala dessa mulher em suas homilias. O prior de Tibhirine, Christian de Chergé, que chamou seu assassino de “amigo do último instante”, também era leitor dos diários.

Na Colômbia, a Fundación Etty Hillesum acolhe as mulheres e as crianças vulneráveis de Bogotá. A carmelita descalça Cristiana Dobner, do monastério de Santa Maria do Monte Carmelo, na Itália, imaginou o encontro de Etty e Edith Stein no campo de Westerbork, como terá sido quando se cruzaram na barafunda dos transportes (e, de fato, elas se cruzaram), o que de mais íntimo podem ter dito uma à outra apenas com um olhar. O jesuíta Paul Lebeau, por sua vez, se mantém referência básica nos estudos dos diários com o livro “Um itinerário espiritual” em suas várias reedições de bolso.

Ávida de amor, Etty continua a fazer amigos do lado de cá, gente que cultiva leituras muito particulares de suas páginas. Quem vê algo da alma dessa mulher, através dos seus escritos, vê também ali sua alma implicada, convocada. É assim que Karima Berger, muçulmana, nascida na Argélia, vivendo na França do século XXI, pode amar uma jovem mística dos tempos da guerra, e reconhecer dentro dela, em seu espaço interno de silêncio, o mihrab das mesquitas.

Cada leitor, cada escritor, cada poeta amará essa mulher à sua maneira, e serão sempre muitos, serão sempre mais, como uma chuva de jasmins. Karima, essa amiga muçulmana que fala de um mihrab da alma, escreve uma carta, imensa e linda, para sua “chère Etty”. Uma carta para uma escritora que adorava cartas, e as tornava antológicas, manuscritas em letra urgente, como se entre dois séculos houvesse apenas uma película muito fina.

Falar desses diários é falar desde uma experiência profundamente pessoal. Cada um tem sua história para esse primeiro encontro, e a história fincando raiz, crescendo dentro, será esse leitor o amigo para quem Etty escreve sem conhecer-lhe o rosto, mas sabendo que virá, sim, amanhã virá. Ela também já esteve deste lado, amando os livros de Rilke, as cartas e os poemas de Rilke, a vida de um na palavra do outro, porque afinal nos falamos através dos tempos, porque nos ajudamos à distância de continentes e séculos, porque fazemos sempre, entre ontem, hoje e amanhã, algum tipo de música.

Íntima em seus diários e cartas, Etty enseja leitores íntimos dela. Aqueles olhos despertos. Aquela tremenda inteligência do coração. Quem nunca leu uma linha desses cadernos de repente se demora mirando uma mulher que nos encara, agora mesmo, seus olhos tendo emprestado fogo, minutos atrás, para o cigarro que lhe queima entre os dedos.

Não fosse ter caminhado longamente com as próprias dúvidas antes ter os pés cobertos de bolhas, não fosse o refúgio de uma escrivaninha antes de refúgio nenhum, talvez ela tivesse acabado entre os submersos. Não fosse a guerra, a viagem para o Leste, talvez hoje vivesse seu filho que nem nasceu. Etty foi cronista de sua época e a poeta que ela gostaria de ter sido tem muito de vida a ensinar aos da literatura, hoje. Esther de Middelburg. O coração de Westerbork. Fruto do fosso da guerra em campos férteis de místicos. Servente no jardim das horas semeadas para os séculos seguintes. Lírio do campo. Jasmim depois da tempestade. Rosa das rosas de Rilke.

Mariana Ianelli

Escritora, mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora dos livros de poesia

«Alma minha, sai de ti e entra em Deus! Meu eu, imerge-te todo em Deus, imerge-te nas águas sem fundo! Se eu fujo de ti, Tu vens a mim. Se me perco, reencontro-te, meu Bem sobrenatural.»

É a última estrofe de uma poesia mística, composta no círculo de um original e até desconcertante mestre alemão medieval de espiritualidade, Eckhart (c. 1260-1327), tradicionalmente intitulada “Granum sinapsis”, “Grão de mostarda” ou também “grãozinho da infinita beleza de Deus”.

As palavras são simples, os pensamentos nítidos, o compromisso de fé é radical. Não queremos comentar estas frases, convidando cada leitor a deixá-las ressoar lentamente dentro de si.

Queremos apenas fazer uma consideração de ordem geral. Muitas vezes a própria educação religiosa conduz os crentes no caminho minimalista: basta observar os preceitos indispensáveis e seguir um são realismo moral.

O cristianismo é antes, por sua natureza, “total”, é um apelo a ser «perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus». É, portanto, a superação da mera lógica “econômica” do cálculo dar-ter, fazer-obter.

O caminho do cristianismo, com efeito, é sobretudo o do amor que não conhece reservas, mas tem como meta a doação e como regra a abundância, até o abandono dos próprios interesses, o perder na certeza de encontrar.

A mística, então, não deveria ser tanto um estado excecional de alguns, mas uma estrada feliz tentada por todos os crentes, prontos a «imergir-se» totalmente em Deus, nas suas «águas sem fundo», saindo de si próprios.

In Avvenire

Trad.: Rui Jorge Martins

Publicado em 04.09.2018 no SNPC

A cidadania digital não pretende um regresso a uma idílica ausência de uso das novas tecnologias, nem propõe uma adoção imediata e automática de tudo o que é digital, pois não parece que nem um nem outro configurem algo de bom seja para quem for.

A cidadania digital propõe olhar a forma como usamos o mundo digital (novas tecnologias, etc) de modo a identificar o que está a mais (e que deve ser retirado), o que está bem (e deve ser mantido) e o que está em falta (e que, pela mesma lógica, deve ser acrescentado).

Nesta linha de pensamento, e enquanto formador de cidadania digital, gostaria de propor um exercício ligeiro para este verão: darmos três passos concretos para um “melhor-estar” digital.

Porém, não se tratam aqui de três passos sequenciais na mesma direção, como se de uma caminhada se tratasse. A imagem da caminhada, bem conhecida por muitos, pode não ser a mais proveitosa neste âmbito, pelo que proponho uma diferente.

Parece-me que, mais do que à imagem da caminhada, a nossa evolução para um melhor-estar digital se pode parecer mais com uma dança. Importa notar que não se dança dando três passos em frente. Dança-se, pelo que sei, dando passos em diferentes direções, a diferentes ritmos e por vezes até com diferentes comprimentos, conforme a situação.

Assim, proponho darmos três passos, usando esta imagem, em diferentes direções, podendo cada um depois escolher o ritmo (a altura mais correta para dar o passo) e o comprimento (a profundidade/intensidade do passo) de cada um destes três passos.

Para começar, daremos um passo atrás, seguido de um passo para o lado, finalizando com um passo em frente.

O passo para trás será o passo mais tradicional no que diz respeito a reflexões acerca do uso das ferramentas digitais: e corresponde a uma diminuição do uso de algo digital.

Importa identificar o uso de algo digital (pode ser uma aplicação, um aparelho, um programa, um horário, um local ou contexto onde uso, etc) que me esteja a impedir de chegar onde quero ou que me esteja a impedir de ser plenamente quem eu desejo ser. Das várias ideias que nos possam surgir em mente, importa escolher uma (apenas uma) e implementar essa ideia. Muitos vão querer implementar as três melhores ideias, e estarão a transformar a dança num sprint, que é um exercício desportivo interessante, mas inútil para uma pista de dança. Alguns terão vergonha de dar o primeiro passo, não sabendo o que os outros vão pensar acerca desta sua iniciativa. Começar a dançar habitualmente levanta dificuldades, mas vale muito a pena.

Tendo dado este primeiro passo atrás, e tendo ele corrido bem, a maioria poderá pensar que o melhor é aproveitar o ímpeto e dar mais três ou quatro passos atrás; relembro que a ideia é dançar e não correr, pelo que recomendo que o próximo passo seja para o lado.

Agora o passo para o lado: este passo tem algo de diferente, pois não implica a diminuição do uso de algo digital (smartphone, rede social, serviço de mensagens, etc) mas sim o uso diferente dessa mesma tecnologia. Não me refiro a usar a mesma tecnologia para falar com pessoas diferentes, nem usar uma app diferente que sirva o mesmo propósito de uma que já se utilize. O desafio aqui é aprender algo novo e que nos seja útil, idealmente algo a que possamos dar uso não só no verão mas também no outono e depois no inverno … É importante avaliar se a decisão do passo na praia com calor mantém o seu interesse para nós quando estivermos de volta ao trabalho, na nossa casa, na nossa cidade, etc.

Esta aprendizagem (passo para o lado) deve ser feita pedindo ajuda a uma pessoa (não vale fazer uma pesquisa …) e quem quiser um desafio adicional deve fazer este pedido a um teenager.

O objetivo deste passo é alargar o nosso horizonte digital, aprender algo totalmente novo mas útil, aprofundar o que a tecnologia pode de facto fazer por nós concretamente – trazer até nós uma das milhares de oportunidades fantásticas que todos ouvimos dizer que existem (pelo menos em teoria) no mundo digital. Este passo poderá ser fácil para alguns, mas poderá demorar algum tempo para outros – não devemos desistir logo à primeira dificuldade, mas sim insistir pelo menos três vezes antes de passarmos ao terceiro passo, desta vez em frente.

Chegamos então ao complicado passo em frente, que pode surpreender alguns … um passo em frente para o digital significa procurar aquela parte do digital que podemos e devemos usar MAIS. Vou agora repetir a frase que usei acima em relação ao primeiro passo (atrás): Importa identificar o uso de algo digital (pode ser uma aplicação, um aparelho, um programa, um horário, um local ou contexto onde uso, etc) que me esteja a impedir de chegar onde quero ou que me esteja a impedir de ser plenamente quem eu desejo ser.

Só que, desta vez, pode ser o POUCO uso de algo digital que me está a IMPEDIR de chegar onde quero e ser plenamente quem quero ser. Como assim? Bom, se o uso excessivo pode existir no digital, certamente também pode existir o uso insuficiente … Se me pode fazer mal o demasiado uso, também o escasso uso me pode prejudicar. E não se trata aqui de dar um passo evidente e simples como aprender a usar uma aplicação ou programa. Trata-se sim de aumentar o uso, intensificar o conhecimento de uma aplicação, aprofundar o uso de uma ferramenta digital para aumentar o meu melhor-estar, e também o dos que me rodeiam.

Cada um saberá o que cada um destes passos significa para si. Cada um saberá pedir opinião a alguém que o ajude a identificar e concretizar estes passos. Mas importa recordar algo: na dança, mais do que chegar a um destino, interessa gozar os passos que damos, principalmente se forem partilhados com pessoas com quem gostamos de estar. E, neste baile digital, mais do que correr desenfreadamente em alguma direção, parece importar mais irmos encontrando o nosso ritmo, irmos usando a nossa liberdade para experimentar algumas novidades, irmos usando o nosso sentido crítico para largar alguns passos velhos e desgastados e irmos fortalecendo a nossa criatividade no intensificar o uso daquilo que, sendo digital, nos faz sermos mais nós mesmos.

Marco Frazão

A definitiva condenação da pena de morte e o “até” de que nos esquecemos

Foi hoje tornado público que o Papa ordenou que se alterasse o nº 2267 do Catecismo da Igreja Católica no que respeita à pena de morte. A nova formulação diz com toda a clareza: “A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo”.

O texto que enquadra esta alteração explicita as razões pelas quais a Igreja aceitou a admissibilidade desta prática, em casos que se considerasse que esta era a única forma de defender o bem comum. Constata-se, com esta importante alteração, que esses casos já não existem.

Esta é uma decisão histórica e marcante e que constitui uma passo de coerência fundamental na defesa intransigente da dignidade da vida o humana por parte da Igreja Católica. Para muitos (nos quais me incluo ) era uma decisão que tardava.

Esta resolução blinda de um modo total uma das afirmações mais conhecidas e difundidas pela Igreja no que respeita à vida humana: “Toda a vida humana, desde o momento da concepção até à morte, é sagrada porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança do Deus vivo e santo.” (nº 2319 do Catecismo da Igreja Católica).

O esquecido “até” – defender a vida durante todo o seu desenvolvimento

Não há a menor dúvida de que é significativo o número de pessoas, crentes e não crentes, que se empenham na defesa da dignidade da vida humana. É, por exemplo, assinalável o caso das associações que a seguir ao primeiro referendo ao aborto em Portugal, realizado em 1998, se constituíram no sentido de apoiar famílias e mulheres para quem esta prática parecia ser a única solução. Tenho a grata memória de ter dado, durante a campanha de 1998, um pequeno contributo a uma dessas organizações que depois viria a ser associação Vida Norte e que hoje continua a desenvolver um importante trabalho.

O seu trabalho escondido deve ser valorizado e talvez só não seja mais reconhecido por ir contra a corrente do pensamento dominante. Mas temos também de ter a humildade de reconhecer que a linguagem às vezes usada para defender a vida é desadequadamente belicosa, favorecendo o espírito de trincheira e menorizando, involuntariamente, o trabalho dessas instituições e dificultando a defesa da vida.

Mas este trabalho não basta. Creio que na Igreja nos esquecemos demasiadas vezes de que a formulação que nos inspira tem uma pequena palavra: até. (desde o momento da concepção até à morte). Ou seja, a vida humana e a sua dignidade devem ser defendidas durante todo o seu desenvolvimento, durante toda a sua existência.

Por isso, o nosso empenho como cidadãos deve também passar pelo compromisso para que se desenvolvam leis, sistemas e atitudes que defendam a vida nas mais variadas situações:

a) Que se impeça que a gravidez seja obstáculo à obtenção e à manutenção de um posto de trabalho. Faz sentido que alguém que é contra o aborto pergunte a uma mulher, numa entrevista de emprego, se está a pensar engravidar?

b) Que se possibilite a quem o deseje a realização de jornadas contínuas de trabalho, sem grandes interrupções para almoço (o que é muito difícil no nosso país). Isto daria a possibilidade de pais e mães terem mais tempo de qualidade para os seus filhos, pois chegariam mais cedo a casa.

c) Que se fortaleça e incentive uma cultura de empresa que favoreça a conciliação entre a vida de trabalho e a vida familiar.

d) Que se repense a política urbana, para que alguns bairros não sejam autênticos dormitórios de pais e mães verdadeiramente esforçados, às vezes com mais do que um emprego, e que se veem constrangidos a deixar que seja a rua a educar os seus filhos.

e) Que se proteja, com leis verdadeiramente dignas, o estatuto do cuidador que, para acompanhar uma familiar doente, se vê atualmente obrigado a abandonar o emprego.

f) Que se seja exigente na responsabilidade dos descendentes para com os seus progenitores, evitando abandonos verdadeiramente indignos.

g) Que se ajude as famílias com mais filhos de um modo mais eficaz.

h) Que nos habituemos a olhar para cada pessoa como igual em dignidade, independentemente da sua origem, da sua religião ou de qualquer aspeto da sua vida que nos faça considerá-la diferente.

O Papa tornou claro que defender a vida é defendê-la até ao fim, mesmo no caso do maior dos criminosos.

Agora, talvez nos possamos concentrar em reconhecer as falhas no modo como defendemos a vida durante a sua existência.

Mantenhamos a nossa clareza em temas como os do aborto ou da eutanásia, mas não esqueçamos o até por que todos somos responsáveis. Defender a vida não é apenas olhar para o seu começo e para o seu fim.

Pe. José Maria Brito sj

In: pontosj 2.08.2018

Uns gostam de palavras-cruzadas, quebra-cabeça, xadrez. Eu gosto de ver os anúncios das casas no bairro que estão à venda. Procuro as razoavelmente modestas, com apenas um luxo imprescindível: um jardim. Vou entrando nas casas, uma a uma, de madrugada, sem barulho, como um crime. Piso em chão de taco de madeira, subo escadas que dão em corredores sombrios. Casas fartas de memória não fazem caso de acolher gente estrangeira, já basta a cada uma a própria saga de avós, pais, filhos e netos. Passo adiante, entro no sobrado da rua Safira, entro na casinha de arco branco coberto de trepadeiras da Dr. Félix. Nessas casas, sim, eu me demoro. Nelas vejo espaço para novas histórias. Há sol nos quartos, na sala, na cozinha, uma luz que é água de lavar e fazer fluir, as paredes brilham, o escuro não consegue refúgio nem nas escadas. No quadrado de grama do quintal da rua Safira, plantando, regando, podando, cabe um manacá. Eu acordo cedo, agora sou a primeira da casa a levantar, passo a manhã com a minha filha debaixo do nosso manacá. Num canto do jardim, balança no vento a nossa rede. Vem lá de cima, da janela da cozinha, a voz que mesmo num fiapo meio apagado de som eu reconheço. Está pronto o café, acabou de sair. Faz silêncio na nossa casa. O dia dá sua hora no sino da Nossa Senhora do Carmo. Distribuímos o que fazer entre manhã e tarde, subimos e descemos degraus não sei quantas vezes, subimos e descemos tão naturalmente que já nem atinamos para isso. À noite, no verão, dá para ver a lua do quintal e pisar na terra ao mesmo tempo. Ainda estamos no inverno, mas, mesmo faltando a lua, mesmo com os cachorros ganindo de frio e um bando de gente enrodilhada nas ruas, meu sonho é um fantasma do bem que vaga pelo bairro nas horas mortas farejando minúsculos jardins. Podem vender a casa. Ninguém sabe o sonho que mora ali.

Mariana Ianelli

«Um náufrago foi lançado pelas ondas para as costas de um ilhéu deserto. Todos os dias perscrutava o horizonte na esperança de uma ajuda, mas não avistava ninguém no mar.

Os dias foram passando e ele conseguiu construir uma cabana. Um dia, voltando da caça para encontrar alguma comida, encontrou a cabana em chamas, enquanto que densas colunas de fumo subiam ao céu. Ficou desesperado.

Mas no dia seguinte eis que vislumbra no horizonte um navio a dirigir-se para o ilhéu. Tinha sido o fumo a impeli-lo na direção daquela ilha.»

Leio esta parábola, atribuída a John Yates, numa revista religiosa. O sentido é claro e é apontado pelo próprio autor: «Ainda que no momento não pareça possível, muitas vezes as tuas dificuldades podem ter refeitos positivos para a tua felicidade futura».

Às vezes sentimo-nos como que perseguidos pela desventura, as tragédias parecem encarniçar-se, nenhuma espiral de luz se perfila no horizonte. É fácil escorregar para o vórtice sombrio do desespero e, mergulhado na treva, deixam de ver-se os sinais positivos, já não nos agarramos à mão que se estende para nós ou à corda que nos é lançada.

Na realidade, não existe uma vida em que não haja - inclusive no ventre escuro do mal - uma possibilidade de esperança e de salvação. Pelo contrário, não é raro que seja precisamente através de uma provação que inesperadamente se chegue à libertação, tal como acontece àquela cabana incendiada e às colunas de fumo.

Paulo, aos romanos, escreve que «tudo concorre para o bem daqueles que amam Deus» (8, 28). É preciso, por isso, ter sempre dentro de si um fio de confiança e não ceder à tentação de fechar os olhos e mergulhar no vazio, na desolação sem remédio e sem esperança.

In Avvenire - Trad.: SNPC

Publicado em 02.07.2018

Em dezembro de 1831, aos 22 anos, o naturalista inglês Charles Darwin zarpou da Inglaterra a bordo do navio Beagle para uma viagem que revolucionaria conceitos científicos e questionaria dogmas religiosos, provocando polêmicas que, até hoje, dividem cientistas e crentes. Darwin defendia, entre outras, a tese de que as espécies mais bem-sucedidas na escala da evolução não são as mais fortes ou mais inteligentes, mas as que melhor conseguem se adaptar a mudanças.

Em dezembro de 1831, aos 22 anos, o naturalista inglês Charles Darwin zarpou da Inglaterra a bordo do navio Beagle para uma viagem que revolucionaria conceitos científicos e questionaria dogmas religiosos, provocando polêmicas que, até hoje, dividem cientistas e crentes. Darwin defendia, entre outras, a tese de que as espécies mais bem-sucedidas na escala da evolução não são as mais fortes ou mais inteligentes, mas as que melhor conseguem se adaptar a mudanças.

Darwin e suas teorias sempre me encantaram e vejo sinais de suas intuições por toda parte. Como hoje, ao fazer minha caminhada pela orla da Lagoa da Pampulha, ruminando algumas tristezas, ter minha atenção chamada para uma Frango D’Água em seu ninho, construído em meio ao lodo e ao lixo fétidos do nosso cartão postal, tão descuidado.

Mas a vida sempre encontra um jeito...

Os dinossauros eram criaturas poderosas, fisicamente exuberantes e reinaram sobre a terra por milhões de anos. Pois, há aproximadamente 65 milhões de anos eles desapareceram e essa extinção sempre foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Até hoje os cientistas tentam desvendar esse “quebra-cabeça”. Uma das possibilidades mais plausíveis é de que um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre dando origem a uma cratera de cerca de 200 km de diâmetro, que se encontra na Península de Yucatan, no Golfo do México.

Em virtude da colisão o planeta sofreu grandes transformações, a principal delas foi uma imensa nuvem de poeira que se ergueu até a atmosfera, impedindo a entrada da luz solar na superfície terrestre. A falta de luz gerou quedas repentinas na temperatura. Além disso, muitas plantas morreram pela impossibilidade de fazerem fotossíntese. Os animais que dependiam dessas plantas morreram de fome, o que condenou também os animais que se alimentavam desses herbívoros.

Toda a cadeia alimentar foi comprometida, o que provocou um verdadeiro colapso ambiental e, com ele, foram-se os dinos...

Mas houve sobreviventes. Entre eles provavelmente estavam pequenos mamíferos que continuaram evoluindo e deram nos nossos parentes primatas que são, reconhecidamente, muito inteligentes, assim como os golfinhos e, dizem, até moluscos como o polvo. Uma psicóloga, Jennifer Mather, da Universidade de Lethbridge, no Canadá, estuda polvos desde 1972. Depois de exaustivas pesquisas, ela e sua equipe chegaram à conclusão de que o octópode é uma das criaturas mais inteligentes do planeta (só mesmo canadense pra ser psicólogo de polvo...).

Hoje, os dinossauros viraram astros de Hollywood, os macacos acabaram em zoológicos e vídeos do NatGeo, os golfinhos em aquários de Miami e polvos colocam o povo em polvorosa (desculpem, não resisti) fazendo prognósticos de resultados da Copa.

Restamos nós, os donos do mundo, a espécie mais adaptável do planeta. Seres humanos podem ser encontrados num iglu do Ártico ou numa tenda, no Saara; num seringal da floresta amazônica ou numa aldeia de pescadores nas Ilhas Fiji; fazendo compras na Champs-Élysées, em Paris, ou alugando pé de jabuticaba em Ibirité. Ou seja, somos os reis da adaptação.

Mas, de verdade, para além e acima de nós, a grande adaptadora é a vida em si mesma. Ela sempre encontra um jeito de se perpetuar. Mesmo em condições absurdas, em situações improváveis, a vida, em todas as suas manifestações, resiste, persiste, subsiste.

Em mim, também...

Em horas de desencanto, gosto de lembrar/rezar o último trecho do poema ‘Morte e Vida Severina’, de João Cabral de Melo Neto, para mim, um dos maiores monumentos da literatura poética mundial.

Severino, o retirante, se encontra com Seu José, um carpinteiro, às margens do Rio Capibaribe, no Recife. Severino está vencido pela miséria. A fome o consumiu em sua migração do sertão até o litoral, em busca de uma vida melhor. Na cidade grande, descobre que, na verdade, veio seguindo o próprio enterro. Desesperado, quer atirar-se às águas do rio para dar fim ao seu sofrimento, dizendo:

- Seu José, mestre carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída: a de saltar, numa noite, fora da ponte e da vida?

De repente, eles são interrompidos pela notícia de que nasceu um menino, filho de seu José. E pelos becos das palafitas, desfila um cortejo que traz nos braços uma criança.

A vida escolheu a vida...

Emocionado, seu José diz ao retirante:

- Severino, retirante, deixe agora que lhe diga: eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida, nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras, a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, severina.

Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida; vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida.

Mesmo quando é assim, pequena a explosão, como a ocorrida, como a de há pouco, franzina...

Mesmo quando é a explosão de uma vida severina...

A vida sempre dá um jeito...

Eduardo Machado

Educador e escritor

In: Blog Sobre todas as coisas - 19/06/2018

Estava te olhando outro dia. Pensando. É um mistério, um rosto. Pode embrutecer com o tempo, pode suavizar-se. Teu rosto, por exemplo, é tão estranho. É como se tivesse sido aquarelado. De onde vem essa delicadeza como a da relva fina que brota de um terreno arrasado? Um rosto de penugem loira, renascido de quê? Vejo teu rosto e penso no rosto da santa de Lisieux, aquele sorriso doce desde os oito anos de idade. Foi uma graça recebida quando a menina tinha dez anos que não deixou que esse sorriso se apagasse. Parecia o mesmo rosto pacificado e feliz desde sempre, nenhum sinal de noite escura, nenhuma pedra no caminho, parecia, e era aí que estava o milagre. Um sorriso mais sugerido do que exposto, como de uma pequena Gioconda mística, esfinge de uma alegria preservada. É mesmo um mistério, um rosto. Eu, que vi teu rosto em outros tempos e encontro o rosto de outra pessoa agora, penso numa florzinha dessas cujo nome ninguém sabe. É uma beleza que demora a aparecer, mas está ali, coisa sutil, de amor que vinga. Será que é isso? Será que foi uma graça de amor que transformou teu rosto assim? Porque quem te vê não pensa em precipício, pesadelo, eclipse, solidão, medo pânico. Quem te pensa não vê nada de grave, nada de grande. Quem te vê, quando vê em detalhe, quem te pensa, quando pensa com calma, colhe uma rosa do deserto, que é quase nada e é um milagre. Era só o que eu estava pensando enquanto te olhava outro dia no nada entre dois assuntos. Bonito esse teu novo rosto.

Mariana Ianelli é escritora, crítica literária, poeta.

In: Revista Rubem. 02.06.18

Não basta ser salvo. A vida só começa depois de sermos salvos, isto é, após resgate do abismo, do abismo da passividade. Da passividade sem passagem. Não é para darmos fim a problemas e encrencas que somos salvos, é a partir da salvação que começa o tipo de trabalho que nos abençoa, trabalho guiado pela responsabilidade perante si e os outros. Essa salvação não é final, é inicial. Espiritualmente imaturos esperam pela salvação como uma espécie de solução final que mata para finalmente fazer viver. Para fazer viver no fim. A salvação é pensada como isenção de responsabilidade, isenção tornada legal, legalmente livre de cobranças internas e externas, enfim, livre de trabalho. Quem espera por salvações e soluções finais não trabalha, ou mata as possibilidades ou é morto pelas impossibilidades. Vira carrasco ou vítima, ou os dois ao mesmo tempo. Em outras palavras, só quem trabalha se salva.

Trabalho é dom, graça, benção divina. Sem trabalho não há redenção da morte, do engano em vida. Trabalho é dignidade, inteligência, respeito, fé aplicada no real. Trabalhemos pelo melhor possível nesse mundo, para que se faça do possível o melhor e do melhor o possível. É assim que nos aproximamos do impossível que se realiza. Observe que quem não trabalha dá muito trabalho para quem trabalha. Não ajudamos o próximo se trabalhamos por ele sem faze-lo trabalhar também. Sim, socorremos o próximo se o ensinamos a trabalhar (enquanto nós mesmos trabalhamos), a praticar e estudar, a pensar direito, a desobedecer aos desígnios da estressada e deprimida passividade letal. Mesmo que a princípio esperneie, chute, saia correndo. Pelo menos está correndo. Ensine-o a correr bem.

O tipo de trabalho que serve à tortura (o termo “trabalho” deriva do latim “tripalium”, instrumento romano de tortura), ao entortamento moral, à coerção e ao proselitismo, ao “trabalho liberta” (“Arbeit macht frei”) dos campos de extermínio nazistas (com sua “solução final”), esse não é o trabalho da responsabilidade para com o Outro que se hospeda nos outros e em nós mesmos. Trabalho genuíno cura e regenera, renova a fé na Criação que ternamente nos salva do caos, do amorfo indiferenciado.

Creio que Deus tenha feito excelente trabalho ao nos pôr para trabalhar em aparentemente inesgotáveis, insolúveis e insalváveis tarefas. Graças a Deus, Deus generosamente concedeu o dom do trabalho às suas criaturas (à sua imagem e semelhança?). Deve ser por isso que desinventou o paraíso. Tirou-nos do bem bom e nos atirou em tarefas. Deu-nos o dom para sairmos do bem bom. Pôs a responsabilidade em nossas cabeças. Dom é decisão divina em sua ascendência, corajosa de-cisão que com isso assume riscos e perigos futuros. Dom verdadeiro não se encontra, por exemplo, na agenda dos Senhores do Universo, dos Donos da Verdade. Deus certamente não nos quer criados nem como escravos nem como senhores, inclusive Dele mesmo.

Save God. Não o deixe a sós, não o delete, pelo amor de Deus. Salve Deus de complacências e teorias conspiratórias. O infiel e o inimigo são duplos diabólicos da pretensão de salvação sem trabalho. Daí que quem falta ao trabalho se intoxica com raiva, inveja e preconceito, diabolizando a si e aos outros. E trabalho sempre há, sempre aparece na medida em que crescemos e trabalhamos a nós mesmos. Deus nos dá emprego e muito serviço junto ao livre-arbítrio. É o diabo criado nosso que, para nos aliviar do compromisso com a vida real, nos oferece salvações e soluções finais, o definitivo, a regalia definitiva chamada inferno. Ame trabalhar (o) bem antes de dizer amém. Trabalhe para amar e acreditar no bem. Note que nem todo bom trabalho é numerado, reconhecido e remunerado. A verdadeira recompensa cai na alma pessoal de cada um. Muito temos que trabalhar para não sermos abissais e passivos casmurros senhores escravos escravizantes.

Ilan Grabe

Músico e Educador

Belo Horizonte, 30 de abril de 2018

A Igreja quis, em sua sabedoria, que, dentre todos os outros, um dia fosse dedicado à Santíssima Trindade. E que aí nós nos dirigíssemos a ela não a partir de nossa miséria e suas imensas necessidades e petições. Mas que voltássemos para esse mistério o olhar de nossa admiração, gratuita e livremente, a fim de contemplarmos os segredos de sua beleza e bondade... assim como o fazemos, por exemplo, ao mirarmos a vastidão dos céus, ou o livre ir e vir das nuvens, ou o jogo de cores e luzes de um pôr-do-sol. Tais coisas e outras tantas, nunca poderemos apreendê-la e segurá-las e tê-las a nosso serviço. E, no entanto, é encantador contemplá-las, em seu sem-por-que nem para-que. E tal seria o que nos propõe a fé cristã, nesse dia: Que nos dobrássemos (reflectere), em reverência, na direção de Deus. Assim simplesmente, sem nenhum outro interesse que não seja: admirar quão grande e quão profundo, quão belo e bom e inescrutável e inefável (Ef 3, 17-19) é aquilo que os homens quiseram expressar com a palavra: Deus.

Uma contemplação por assim dizer originária, prévia quase aos conceitos, às doutrinas e ao rigor verbal das formulações dogmáticas sobre Deus e seu ser. Um refletir sobre Deus que fosse capaz de recolher, quase em silêncio, aquilo que se manifestasse ao nosso próprio espírito.

Se conseguíssemos fazê-lo, com delicadeza, humildade e rigor, talvez percebêssemos, então, que a Trindade de Deus não é uma experiência reservada apenas a uns poucos e privilegiados místicos, nem tampouco um complexo teorema, resultado de espetaculares especulações do espírito humano. Talvez, então, compreenderíamos que incompreensível não é Deus, mas nossa resistente e renitente incapacidade de ver, fundo, o que se oferece, permanentemente, ao nosso olhar.

E aquilo que experimentamos de Deus não é um incógnito impenetrável, primariamente. Antes, sente-se o homem no mundo como um ser-aí, lançado na vida. É a primeira e surpreendente constatação: somos, sem que tenhamos sido nós a origem de tal milagre. Cerca-nos, para onde quer que se volte o nosso olhar, um maravilhamento, que se formula em muitas questões sem resposta imediata: Por que são a vida, o mundo e os seus seres e por que não é, antes, o nada? Seria tudo isso apenas um resultado aleatório e fortuito do acaso? E o que é isto: o acaso? Aquilo para o qual não há mais razões explicativas? O que estaria fora da cadeia férrea da lógica da causalidade? Uma singularidade? O fundo sem mais fundamento? A origem sem origem? O impenetrável? Como quer que nomeemos e descrevamos esse misterioso, dele se sentem os homens, o lugar em que a vida reflete sobre si mesma, provenientes, como criaturas de um criador. Para essa origem originária, o espírito humano cunhou a palavra Deus e, por experimentá-lo como força criadora e geradora de tudo que é, a fé cristã acreditou bem chamá-lo de pai.

Mas Deus não é somente essa força criadora, silenciosa, distante, altíssima, inimaginável, inacessível e impenetrável, no transfundo do universo, do segredo dos quarks e dos léptons, do jogo quase lúdico da matéria e da antimatéria, da implosão de sóis, das explosões de supernovas, do nascer, morrer e renascer das estrelas, lá na origem de tudo que é... e diante da qual só nos restaria cair de joelhos, atônitos, assombrados e emudecidos. Um Deus infinitamente portentoso, fascinoso e admirável, mas jamais amável, de coração a coração. Seu mistério, porém, nós o experimentamos não apenas como força, mas também como delicada proximidade, falando-nos a nós, na silenciosa linguagem dos seres que nos cercam, hierofanias e visibilidades (sacramenta) de seu infinito segredo e suprema criatividade. Ele vem a nós, diuturnamente, nos reflexos de seu amor. E só assim é-nos possível olhar para o infinito sem sermos tomados pelo temor e o vazio de uma terrível humilhação. Só assim ser-nos-á possível observar, sim, sua imensurável grandeza, mas, junto a isto, dirigir a ele nossa reverência, dizendo-lhe: “Quando contemplamos os teus céus, obra de tuas mãos, e a luz e as estrelas que tu chamaste à vida, o que é o homem, para dele te lembrares? E o filho do homem, para dele te aproximares? És grande, Senhor, e nos fizeste tão próximos de ti e de honra e glória nos coroaste. Quão magnífico és, em tua verdade, ó Senhor, Senhor nosso” (Sl 8, 1-9). Pois algo nos diz que ele não apenas nos fez (criador / pai), mas que está conosco, junto de nós (filho / irmão), e cuida de nós: Quando nos acolhem, quando nos confortam, quando nos abraçam, quando nos ajudam, quando nos enriquecem, quando convivem conosco as suas criaturas, sobretudo as que essencialmente pertencem também a nós, os nossos irmãos.

Mas ainda isso não é tudo. Fosse Deus apenas nosso criador, outra coisa não conseguiríamos ser senão apenas suas criaturas. E fosse Deus também apenas amor, que nos recobre com sua bondade, mais não poderíamos ser senão apenas dependentes de seu zelo e seus cuidados. Mas ele é ainda um terceiro mistério que, nele mesmo e em nós, une distância e proximidade, silêncio e palavra, criador e criatura, pai e filho, na harmonia de verdadeiramente diferentes. É o Espírito que, sendo Deus e habitando também em nós, é quase como o abraço de tão tamanhas diferenças: Deus e o mundo e o homem.

A fé cristã ousa ainda acreditar que aquilo que de Deus experimentamos (Trindade econômica) é, sim, aquilo que ele é, em si mesmo (Trindade imanente). Poder, na origem. Humilde amor, no caminho. Plenitude e harmonia, ao fundo e ao fim de tudo que é. Ele, o único Deus e Senhor, é, em si mesmo e para nós, esta tríade una e indissolúvel: o ontem, o hoje e o amanhã de todas as vidas.

Frei Prudente Nery

Frei Capuchinho e renomado teólogo já falecido.

Tem gente que vê sinais por toda parte, chamados, milagres, fogachos do destino. Há essa espécie de atenção exacerbada que às vezes alucina e vê mensagens em código no vento, num enxame de borboletas, numa combinação de números de uma placa, na cruz de luz que o sol faz numa esquina. Há quem leia as cartas de Rilke como se lhe fossem especialmente endereçadas. Por que não? Há quem tenha certeza de que um dia recebeu uma graça da Nossa Senhora Mãe dos Homens, tanta certeza, e certeza tão sagrada, que até evita o assunto. Gente que cultiva um sentido seu para as coisas além das coisas mesmas, gente que fala com as árvores e a quem as árvores respondem, gente que vê anjos em desconhecidos. Tem também quem se diga muito sóbrio, muito claro e limpo de delírio, mas quando dorme sonha sonhos metafísicos. Por que não? Já encontrei minha finada avó uma vez num bolero tocado no metrô de Paris. Já vi meu finado avô numa revoada sobre a praça da matriz de Paraty. Já me afeiçoei a uma formiga amarela a que dei o nome de caramela e que quase veio para casa comigo. Foi delírio? Delírio nada. Foi só um pouco mais bonito do que seria se o coração não tomasse parte nas coisas. Foi só um pouco de amor que de repente deitou âncora na realidade. Por que não? Há quem tenha um coração que quer estar em toda parte. Gente que, a um passo do próprio fim, canta a “Ode à alegria” dentro da Nona de Beethoven. Gente que trama vínculos.

Mariana Ianelli

In: Rubem. 19.05.2018

A Bíblia é um livro repleto de vento e de caminhos. Assim são as narrativas do Pentecostes (cf. João 15,26-27; 16,12-15), repletas de caminhos que partem de Jerusalém e plenos de vento, leve como uma brisa e impetuoso como um furacão. Um vento que sacode a casa, que a enche e segue adiante; que traz pólenes de primavera e dispersa a poeira; que traz fecundidade e dinamismo para o interior das coisas imóveis, «esse vento que faz nascer os garimpeiros de ouro» (G. Vannucci).

Enche a casa onde os discípulos estavam juntos. O Espírito não se deixa sequestrar em certos lugares que dizemos sagrados. Agora sagrada torna-se a casa. A minha, a tua e todas as casas são o céu de Deus. Vem de imprevisto, e são apanhados de surpresa, não estavam preparados, não tinha sido programado. O Espírito não suporta esquemas, é um vento de liberdade, fonte de vida livre.

Aparecem línguas de fogo que pousavam em cada um. Em cada um, ninguém excluído, nenhuma distinção a fazer. O Espírito toca cada vida, a todas diversifica, faz nascer criadores. As línguas de fogo dividem-se e cada qual ilumina uma pessoa diferente, uma interioridade irredutível. Cada uma deles desposa uma liberdade, afirma uma vocação, renova uma existência única.

Precisamos do Espírito, dele precisa o nosso pequeno mundo estagnado, sem ímpeto. Para uma Igreja que seja guardiã de liberdade e de esperança. O Espírito com os seus dons dá a cada cristão uma genialidade que lhe é própria. E temos extrema necessidade de discípulos de gênio. Ou seja, precisamos que cada um acredite no seu próprio dom, na própria unicidade, e que coloque a sua própria criatividade e coragem ao serviço da vida. A Igreja como Pentecostes continuo quer o risco, a invenção, a poesia criativa, a batalha da consciência.

Depois de ter criado cada ser humano, Deus parte o seu molde e lança-o fora. O Espírito faz-te único na tua maneira de amar, na tua maneira de dar esperança. Único na maneira de consolar e encontrar; único na maneira de desfrutar a doçura das coisas e a beleza das pessoas.

Ninguém sabe cuidar como tu sabes; ninguém tem essa alegria de viver que tu tens; e ninguém tem o dom de compreender os fatos como tu os compreendes. Esta é precisamente a obra do Espírito: quando o Espírito vier, guiar-vos-á para toda a verdade.

Jesus que não tem a pretensão de dizer tudo, como ao contrário e demasiadas vezes o consideramos, que tem a humildade de afirmar: a verdade está à frente de nós, é um caminho a ser feito, um devir.

Eis, então, a alegria de ouvir que os discípulos do Espírito pertencem a um projeto aberto, não a um sistema fechado, onde já está tudo pré-estabelecido e definido. Que em Deus quanto mais se navega, mais se descobrem novos mares. E que nunca faltará o vento ao meu veleiro.

In Avvenire 19.05.2018

Meu primeiro Drummond foi o Drummond político, de flor e estrela rubras, fora do colégio. Agora lembrando disso, revejo os Drummonds que havia em casa e me dou conta de que eram os menos afamados, os mais íntimos: poeta que falava de orgasmos, poeta que se despedia.

Meu primeiro Baudelaire, também fora do colégio, foi o poema “A carniça”, bem naquela época da adolescência em que o repugnante e o terrível são coisas que fascinam. O primeiro Camões lírico, igual ao de muita gente, foi o do fogo que arde sem se ver.

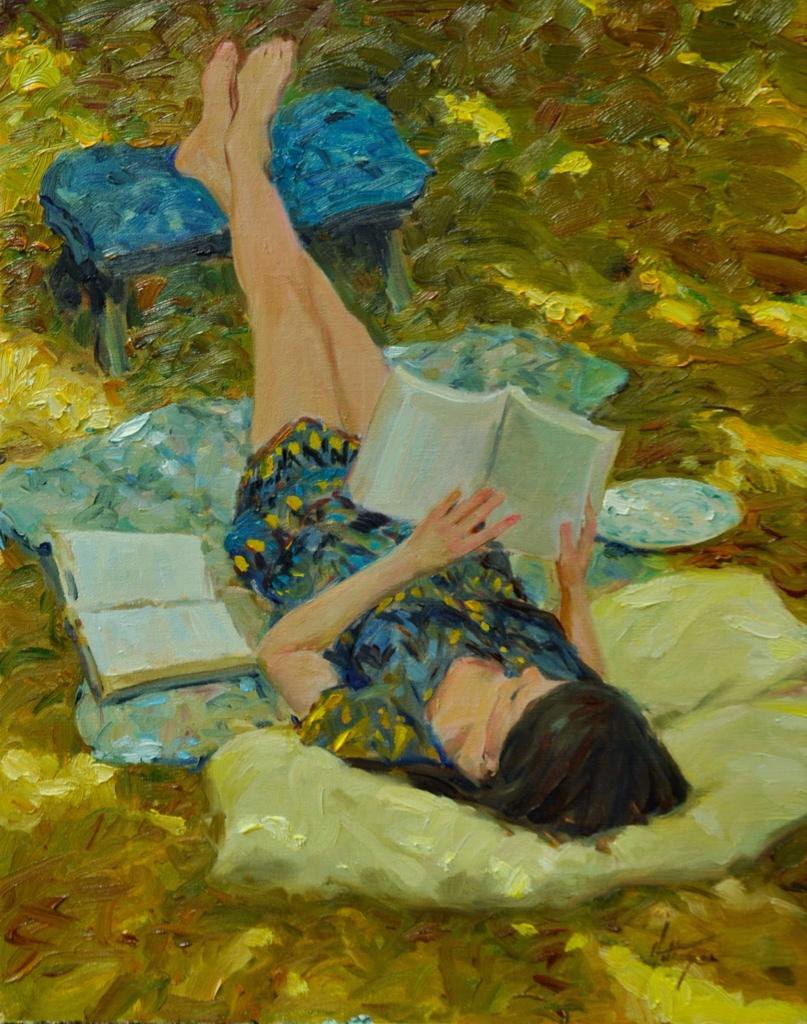

Nos tempos de faculdade, quis uma professora que minha primeira Marguerite Duras fosse a Marguerite Duras da Resistência Francesa. Não foi. Minha primeira Marguerite Duras foi um livrinho enigmático, estranhamente precioso, chamado “É tudo”, cuja leitura, mais cheia de silêncios que de palavras, parecia não ter fim.

James Wood conta que quando tinha quinze anos descobriu num saldão na estação Waterloo em Londres uma edição horrivelmente encadernada de um guia de romances e romancistas que se tornou o livro de maior influência nas primeiras vezes de sua vida de leitor. Foi através desse guia que o jovem crítico começou a se entreter com listas de verbetes de escritores e daí para os livros como se recebesse mensagens do mundo da literatura especialmente destinadas a ele.