Nos tempos recentes nenhum papa falou como o papa Francisco. Ontem disse aquilo que pensa com franqueza, passando por cima de linguagens alusivas e estilo diplomático. Este discurso ecoa aquele que S. Bernardo – monge, todavia, não papa – ousou dizer no século CI ao papa e à sua corte: palavras que poucos souberam escrever ou proclamar sobre a correção dos vícios eclesiásticos nos momentos em que se tornava urgente uma reforma da Igreja “in capite et in corpore” [na cabeça e no corpo].

Mas mais ainda, ecoa o Salmo 101, em que a cabeça, o guia do povo de Deus promete ao Senhor não só caminhar com coração íntegro, mas também afastar quem, junto dele, tem o «coração perverso», «o que, às ocultas, calunia o seu semelhante», «o arrogante e orgulhoso», o «fraudulento» e o «mentiroso». O papa Francisco conhece bem a psicologia dos «homens religiosos», presentes entre os escribas e os fariseus, hoje entre os cristãos «em cada cúria, comunidade, congregação, movimento eclesial».

Não só nos padres do deserto dos primeiros séculos era habitual a compilação de «catálogos» de vícios e pecados «capitais»: também as gerações de cristãos como a minha, formatadas antes do Vaticano II, tinham à disposição prontuários de pecados «em pensamentos, palavras, atos e omissões» para se prepararem para o sacramento da Confissão, para assim fazerem um exame de consciência pessoal sobre a sua própria inadequação relativamente às exigências colocadas pelos Dez Mandamentos e, com mais profundidade, pelo próprio Evangelho. Foi em algo de semelhante – fortalecido ainda pela análoga tradição de Loyola – que o papa Francisco pensou no seu discurso à cúria romana por ocasião do Natal. Assim expôs com franqueza um detalhado elenco de quinze «doenças da alma», da patologia do «sentir-se imortal ou indispensável» até à do «aproveitamento mundano e dos exibicionismos».

Neste catálogo das doenças dos homens religiosos emerge o consentimento a uma tentação-chave, a do poder, tentação colocada pelo demónio também a Jesus Cristo, e por Ele rejeitada e vencida. Sim, a sede insaciável de poder torna aquele que lhe cede capaz de difamar e caluniar os outros nos jornais e nos blogues, através de jornalistas complacentes, capazes até de odiar por comissão. O papa Francisco não inventa nada, simplesmente lê o dia-a-dia que deforma e desfigura a Igreja enquanto corpo do Senhor. É uma análise cortante, fruto também da experiência diária destes vinte e um meses de pontificado, um exame minucioso não tanto ao passado e aos escândalos que precederam a sua eleição, mas sobretudo a um presente que perdura.

E é significativo que o antídoto universal para todas estas patologias o papa Francisco o ofereça enquadrando o seu discurso – rico de citações bíblicas e de referências à sua exortação “A alegria do Evangelho”, confirmação do enraizamento na Palavra de Deus e no projeto da sua linguagem e ação – precisamente na compreensão da Igreja como «corpo místico de Cristo». Ora, a imagem do corpo composto por muitos membros como metáfora de uma comunidade pertence à tradição clássica, antes ainda que ao Novo Testamento, mas a conotação precisa que o papa delineia a quantos o ajudam no governo da «Igreja de Roma que preside na caridade» é a íntima comunhão deste corpo dinâmico e de cada membro singular com o Senhor: «A cúria, como a Igreja, não pode viver sem ter uma relação vital, autêntica e sólida com Cristo».

Cada cristão, mas sobretudo cada pessoa munida de autoridade ou comprometida num ministério pastoral, é convidada a perguntar-se: «Sou um homem de Deus ou sou um administrador de Satanás?». Não há alternativa: porque se é certo que todos somos tentados e todos caímos, também é verdade que a fratura existe entre quem cai e procura levantar-se, confessando ser pecador, e quem, pelo contrário, aceita cair até ser um corrupto, chegando ao ponto de se exibir a si próprio diante dos outros como pessoa justa e exemplar.

Este objetivo, bem mais árduo do que qualquer reforma funcional, é indubitavelmente inovador e, ao mesmo tempo, profundamente radicado na mais autêntica tradição cristã: remontar um aparelho burocrático eclesiástico à sua verdadeira natureza de corpo comunitário ao serviço da Igreja universal. Dir-se-á que as doenças são de tal maneira numerosas, graves e espalhadas que exigem uma cura imediata, e que o tempo da convalescença não será imune a recaídas, mas sabemos bem que uma condição preliminar para qualquer terapia é um diagnóstico preciso, e nisto as palavras do papa Francisco são extremamente apropriadas.

Sim, há na cúria romana muitas pessoas cuja vida cristã é um testemunho de fé, de qualidade evangélica, de serviço leal e amoroso ao papa e à Igreja, e podem também ser pessoas com uma vida dupla «escondida e muitas vezes dissoluta», outras «covardes» que falam mal do irmão, ainda ouras «mesquinhas, infelizes» porque perderam a memória do seu Senhor e «olham apaixonadamente para a própria imagem e não veem a imagem de Deus impressa no rosto dos outros». Todavia, o papa Francisco não perde a esperança de ver a cúria reformar-se, converter-se numa «orquestra que produz barulho» desarmónico e que provoca «autodestruição ou fogo amigo», numa autêntica comunidade de discípulos do Senhor Jesus, numa comunidade de pecadores perdoados, capazes de seguir o convite de S. Paulo aos cristãos de Éfeso para viverem «segundo a verdade na caridade, procurando crescer em cada coisa para aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o Corpo, bem ajustado e unido, por meio de toda a espécie de articulações que o sustentam, segundo uma força à medida de cada uma das partes, realiza o seu crescimento como Corpo, para se construir a si próprio no amor» (Ef 4, 15-16).

Já escrevi e volto a escrever: o papa Francisco faz-se eco do Evangelho e a sua paixão pelo Evangelho condu-lo a medir a vida da Igreja e de cada membro a partir da fidelidade ao Evangelho. Mas que não haja ilusões: quanto mais o papa percorre este caminho, mais desencadeará forças demoníacas operantes na história, e o resultado para os verdadeiros crentes será o surgimento da cruz de Cristo. Não é verdade que na Igreja se estará melhor, é verdade o contrário: a Igreja, efetivamente, só pode seguir Jesus na rejeição sofrida e na perseguição, e não poderá obter sucessos mundanos se incarnar a mensagem do seu Senhor.

Enzo BianchiPrior da Comunidade de Bose, Itália

In "Vatican Insider"

Trad.: Rui Jorge Martins

Publicado em 23.12.2014

«Nas mãos do oleiro/ o universo descobre-se/ inacabado»

Uma das formas fundamentais da sabedoria é a descoberta que cada um de nós vai fazendo, a ciclo e a contraciclo, a tempo e fora de tempo, na nossa vida. E numa vida adulta avançada, muitas vezes é isto que experimentamos: descobrimo-nos inacabados porque nos descobrimos nas mãos do oleiro.

É importante associar a experiência da vida em aberto e a experiência de estarmos a viver continuamente um processo de criação.

Este dia da nossa vida, em que parece que já não há nada para acontecer, em que parece que já vivemos tudo o que havia a viver, é um dia da criação.

«O que se instala na perfeição/ desconhece aquilo/ que só a indigência revela»

Um dos maiores obstáculos na vida espiritual é a ideia ou desejo de perfeição, porque eles se configuram como o anseio de sair para fora da nossa vida, imaginar uma vida outra, viver com a culpa ou a miragem de uma vida que não é nossa.

O objetivo do trabalho espiritual não é colocar-nos fora de órbita, mas reenviar-nos para o coração da existência, para o que somos, abrindo-nos para uma arte inesperada que é a da indigência - percebermos que na nossa imperfeição há uma sabedoria que está a ser revelada.

A verdadeira sabedoria, que nos faz tocar o coração da vida, é a da indigência, da pobreza, do tosco. Tudo o resto são fórmulas, que podem até ser úteis, mas não são a experiência; podem ser um belo sentimento, uma bela paixão, mas não são aquilo que nós podemos viver.

«Diariamente repito/ escolhas e imperfeições:/ a natureza dos seres em solidão»

É importante percebermos que a nossa escolha é sempre imperfeita, e que diariamente habitamos o imperfeito de forma estável.

É importante levarmos a sério a nossa própria vida, aquilo que somos, abraçarmos a nossa solidão. Porque esse abraço àquilo que somos de forma desprevenida, despojada, é a única possibilidade de um abraço de Deus, a única possibilidade de um abraço que nos salva.

«O meu desejo na primavera:/ que mesmo as flores selvagens/ venham florir à minha porta»

Gostamos da arte da jardinagem, e por vezes a nossa vida é uma arte permanente. Olhamos para o jardim, gostamos, não gostamos, intervimos, cortamos, cerceamos; é muitas vezes um jardim à maneira francesa, com aquele gosto pelas figuras geométricas, pelas formas, pelo jogo da simetria, pelo pandã.

Por vezes, a nossa forma de arrumação torna-se uma obsessiva ilusão, porque a vida é viva, isto é, é informe, em bruto, não trabalhada. Temos de desejar os nossos canteiros muito bem ordenados e floridos, mas também desejar que as flores selvagens, de que não conhecemos o nome nem a forma, venham florir à nossa porta.

Elas dão-nos o espelho do nosso inacabamento, dão-nos a impressão não de uma vida doméstica, que é sempre uma vida domesticada, mas a impressão de uma vida outra, de uma vida na sua torrente, na sua originalidade, na sua verdade.

«A vida monástica/ é uma forma de nudez/ que não se envergonha de si»

É essencial olharmos para uma das imagens iniciais do livro do Génesis, quando Adão e Eva se descobriram nus e se esconderam de Deus. Esta metáfora é também muito da nossa existência.

A nossa vida espiritual é muitas vezes uma arte de esconder, uma arte de não revelar. E a vida que mostramos a Deus é subtraída, é uma vida que nós queremos ser digna de ser vista por Deus, mas que deixa de ser a nossa própria vida.

Os mestres da vida espiritual mostram-nos precisamente o contrário: a Deus, temos de levar a nossa nudez, isto é, a nossa radical verdade, a vida destapada, desoculta e informe.

José Tolentino Mendonça

Escritor, Poeta e padre português

Publicado em 30.11.2014

Enzo Bianchi tem uma expressão radiosa sobre a beleza de Cristo. Diz ele: «A vida de Cristo era a vida boa, bela e beata [ou seja, feliz].» Esta vida conquistou os seus discípulos. Era de tal modo bela que os discípulos disseram que um homem assim só podia ser Deus. Conquistados, os cristãos correm para a conquistar.

Boa era aquela vida que passou pelo mundo fazendo o bem, acolhendo sempre, capaz de tudo dar: nem sequer o seu corpo teve para si, nem sequer conservou o seu sangue.

Bela, porque cheia de amigos, porque luminosa, por que pulsante de liberdade, porque nova, porque intensa e sem medos. Talvez porque todos nós, uns mais outros menos, sofremos de prisões. E o fascínio de Jesus, homem livre, ateia entusiasmos em cada um de nós. Não há estereótipos que se aguentem: se te fizeres leitor atento do Evangelho, não podes fugir ao encantamento da liberdade de Jesus. Liberdade a elevado preço.

Lê o Evangelho, respira a plenos pulmões a liberdade. Não a fixidez dos códigos, mas o vento que agita os cabelos dos viajantes.

A liberdade tem um segredo: o segredo é a porção de Deus que está em ti, que os verdadeiros mestres do espírito te convidam a descobrir e a adorar. Se fores fiel a esta porção de Deus, serás livre da escravidão dos outros e das coisas, das convenções exageradas, dos códigos sem alma, das expectativas dos outros, das imagens que os outros têm de ti. Contam para ti os olhos do teu Senhor, conta a pequena porção dele em ti (A. Casati).

E a sua vida era ditosa, feliz: era um rabino que tinha a alegria de viver, que gostava dos banquetes e das flores do campo, que sabia apreciar as belas pedras do templo e o perfume vertido sobre ele, o abraço das crianças e a carícia dos cabelos imbuídos de nardo da amiga.

Que significa obter a fé? É adquirir a beleza do viver, descobrir que é belo viver; é belo amar, criar, gerar, pôr a vida nas mãos de quem põe a sua vida nas tuas. É belo pertencer a Cristo e ao Evangelho, porque tudo tem um sentido positivo, tudo se encaminha para a vida e não para a morte, para um desfecho luminoso aqui e na eternidade. Para uma vida boa, bela e venturosa.

Ter vocação é adquirir a beleza do viver e reencantar a vida, recuperando a centralidade e a relevância do transcendente e do belo. Os crentes são chamados a conferir um novo encanto à existência, no rasto de «Cristo encantador» (Santo Ambrósio).

A beleza abre para o mistério e orienta para a decisão moral de aceitar o mistério. O bem, para atrair, para conservar a sua força de atração, deve igualmente ser belo. Porque é que devo praticar o bem e evitar o mal? Porque devo? Porque o coração me diz que, ao atuar assim, encontro a felicidade. O porque, está ligado, depende de um «sentir». O porque é estético.

Nestes tempos, já não basta recordar a autoridade de Deus, a sua diversidade ou a humildade e a fraqueza de Deus. Temos de redescobrir a beleza de Deus, propor um Deus de forma atraente: que aproxime, aglutine, mova, encante.

Perante a indiferença que nos rodeia, já não basta dizer que Deus é verdadeiro e bom, importa mostrar ainda que Deus é belo. A força que atrai o homem contemporâneo já não é a da constrição lógica da verdade, já não é a da constrição ética do bem, mas é a do esplendor do verdadeiro e do bom, isto é, da sua beleza.

Ermes Ronchi

In: Tu és Beleza, ed. Paulinas (Portugal)

Imagine, caro leitor, se você pegasse uma nave espacial e viajasse pelo universo na certeza de que não existe qualquer outra vida inteligente nele?

Imagine que ninguém existisse no Universo que pudesse trocar uma única palavra com você? Agora pense, em seguida, que quando você morresse, só restaria pedra, areia e estrelas (feitas de pedra e areia), em todo o Universo, coberto pela mais fina indiferença e silêncio.

Agora pense que você representa aqui, neste pequeno experimento cósmico, a humanidade. Esta possibilidade causa em você angústia? Tristeza? Solidão? Vazio? Indiferença? Uma sensação de beleza?

Confesso que estou mais próximo da última hipótese acima: a ideia de que somos a única espécie inteligente no universo me causa uma estranha sensação de beleza. Pensar que em nenhum outro recanto do universo exista alguém semelhante a nós, inteligentes, indagadores e desgraçados, pode ser uma experiência muito arrasadora daquilo que Kant chamava de sublime. A mais vasta solidão consciente jamais imaginada. E o mais avassalador desespero por isso mesmo.

Mas, sei que, normalmente, buscamos outras inteligências no Universo. Preferivelmente, mais avançadas e capazes de dar respostas esclarecedoras para perguntas do tipo "por que estamos aqui?", "de onde viemos?", "para onde vamos?", "vale a pena fazer o bem?" (sei que o filósofo relativista perguntaria "o que é o bem?", mas hoje não vou responder essa pergunta para ele).

Muita gente espera que essa inteligência seja algo divina. Sei mesmo que alguns aceitam que esse divino pode ser um astronauta, seguindo os delírios do velho livro de Erich Von Däniken, dos anos 60, "Eram os Deuses Astronautas?".

Sei que muita gente crê mesmo que exista vida inteligente fora da Terra. Num universo deste tamanho, só haver vida na Terra, como dizia o cientista Carl Sagan (que não acreditava em nenhum relato de contato com vida extraterrestre), seria "um enorme desperdício de espaço".

Mas, ainda assim, após ler a obra de Carl Sagan, em especial, "O Mundo Assombrado pelos Demônios", tendo a crer que todos os relatos de contatos com vida extraterrestre são alguma forma de combate à solidão e à terrível insignificância que nos assola.

Da cama vazia, mergulhada na solidão de vidas fracassadas afetivamente, ao dia a dia mergulhado na banalidade da vida do dinheiro, tocando mesmo as raias do desespero por saber se existe ou não vida após a morte, suspeito que a crença em vida inteligente fora da Terra seja feita da mesma substância da crença religiosa: busca de algum significado para a banalidade de nossas vidas anônimas. Não é à toa que todo mundo que diz ter um contato deste tipo se sente um tanto profeta ou vidente.

A Nasa, recentemente, disse que deverá preparar cientistas para este tipo de contato. Eu, pessoalmente, suspeito que a Nasa esteja fazendo um reposicionamento da marca porque a agência espacial americana não dá uma dentro há muito tempo. Resolveu concorrer com a Disney. Pra minha geração, que considerava um astronauta um herói absoluto, a ideia de que a Nasa "passou a acreditar em ET", é o fim do mundo.

Entendo que grande parte da humanidade se angustie com a questão metafísica se existe vida após a morte. Eu, sobre este assunto, estou mais próximo do que Freud disse numa entrevista cujo título, se não me engano, é "A Transitoriedade". Perguntado se ele não se preocupava com o que aconteceria com ele depois da morte, ele teria respondido: "Estou tão preocupado com isso quanto com o destino do botão do meu casaco".

Sei que uma resposta dessa parece blasé diante da suposta importância da questão em jogo. Mas, para mim, é a mesma coisa. Não me importa o que vai acontecer comigo depois da morte. Acho mesmo que este tipo de angústia é algo que se tem ou não se tem. Nunca penso na morte. Não porque, como todo mundo, não tenha medo dela, mas sim porque acabo me ocupando com alguma outra coisa mais urgente.

Suspeito, enfim, como o sábio poeta português Fernando Pessoa, que a metafísica seja uma forma de indisposição.

Luiz Felipe Pondé

In: Folha de São Paulo, 10.11.2014

O mais comum é agradecer o que nos foi dado. E não nos faltam motivos de gratidão. Há, é claro, imensas coisas que dependem do nosso esforço e engenho, coisas que fomos capazes de conquistar ao longo do tempo, contrariando mesmo o que seria previsível, ou que nos surgiram ao fim de um laborioso e solitário processo. Mas isso em nada apaga o essencial: as nossas vidas são um recetáculo do dom.

Por pura dádiva recebemos o bem mais precioso, a própria existência, e do mesmo modo gratuito fizemos e fazemos a experiência de que somos protegidos, cuidados, acolhidos e amados. Se tivéssemos de fazer a listagem daquilo que recebemos dos outros (e é pena que esse exercício não nos seja mais habitual), perceberíamos o que a poetisa Adília Lopes repete como sendo a sua verdade: «sou uma obra dos outros». Todos somos.

A nossa história começou antes de nós e persistirá depois. Somos o resultado de uma cadeia inumerável de encontros, de gestos, boas vontades, sementeiras, afagos, afetos. Colhemos inspiração e sentido de vidas que não são nossas, mas que se inclinam pacientemente para nós, iluminando-nos, fundando-nos na confiança. Esse movimento, sabemo-lo bem, não tem preço, nem se compra em parte alguma: só se efetiva através do dom.

Por isso é que quando ele falta a sua ausência indelével faz-se sentir a vida inteira. O seu lugar não consegue ser preenchido, mesmo se abunda uma poderosa indústria de ficções de todo o tipo com a inútil pretensão de ser oblívio e substituição para essa espécie de fala geológica que nos morde.

Hoje, porém, dei comigo a pensar também na importância do que não nos foi dado. E a provocação chegou-me por uma amiga que confidenciou: «Gosto de agradecer a Deus tudo o que Ele me dá, e é sempre tanto que nem tenho palavras para descrever. Sinto, contudo, que lhe tenho de agradecer igualmente o que Ele não me dá, as coisas que seriam boas e que eu não tive, o que até pedi e desejei muito, mas não encontrei. O fato de não me ter sido dado obrigou-me a descobrir forças que não sabia que tinha e, de certa maneira, permitiu-se ser eu».

Isto é tão verdadeiro. Mas exige uma transformação radical da nossa atitude interior. Tornar-se adulto por dentro não é propriamente um parto imediato ou indolor. No entanto, enquanto não agradecermos a Deus, à vida ou aos outros o que não nos deram, parece que a nossa prece permanece incompleta. Podemos facilmente continuar pela vida dentro a nutrir o ressentimento pelo que não nos foi dado, a compararmo-nos e a considerarmo-nos injustiçados, a prantear a dureza daquilo que em cada estação não corresponde ao que idealizamos.

Ou podemos olhar o que não nos foi dado como a oportunidade, ainda que misteriosa, ainda que ao inverso, para entabular um caminho de aprofundamento... e de ressurreição. Foi assim que numa das horas mais sombrias do século XX; desde o interior de um campo de concentração, a escritora Etty Hillesum conseguiu, por exemplo, protagonizar uma das mais admiráveis aventuras espirituais da contemporaneidade. No seu diário deixou escrito:

«A grandeza do ser humano, a sua verdadeira riqueza, não está naquilo que se vê, mas naquilo que traz no coração. A grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade, nem no papel que nela desempenha, nem do seu êxito social. Tudo isso pode ser-lhe tirado de um dia para o outro. Tudo isso pode desaparecer num nada de tempo. A grandeza do homem está naquilo que lhe resta precisamente quando tudo o que lhe dava algum brilho exterior, se apaga. E que lhe resta? Os seus recursos interiores e nada mais.»

Pe. José Tolentino Mendonça

(In Expresso, 18.4.2014)

Foi o que afirmou, em entrevista a Giacomo Galeazzi (Vatican Insider) o Pe. Adolfo Nicolás, superior geral dos jesuítas, sobre o Sínodo da Família. Ele é um dos padres sinodais e acredita que “o Sínodo está completando o Concilio”.

O padre Adolfo Nicolás, superior geral dos jesuítas, atravessa a pé a entrada vaticano do “Petrino” com uma pasta preta na mão, onde se pode ler o lema dos jesuítas escrito em árabe: “Tudo para maior glória de Deus”.

Será atualizada a moral familiar?

A discussão, livre e franca, está se dirigindo para uma mudança, ou seja, a adequação pastoral à realidade dos tempos de hoje. É um sinal histórico, porque nestes anos tem havido forças que se empenharam em fazer a Igreja retroceder no que diz respeito à grande estação conciliar.

E, enquanto à comunhão aos divorciados que voltaram a se casar?

Não se pode impedir que o Sínodo discuta a este respeito, como queriam alguns. Os bispos não foram convocados para insistir em ideias abstratas a golpes de doutrina, mas para buscar soluções para questões concretas. É muito significativo que o Papa e muitos padres sinodais tenham feito referência, em suas intervenções, aos textos do Concílio Vaticano II. Também o cardeal Martini, até nos seus últimos dias de vida, esperava que se expressasse essa Igreja que escuta.

Os “conservadores” dizem que a doutrina está em perigo...

Não é correto absolutizar. Por exemplo, o caso das uniões de fato. Isso não quer dizer que se existe um defeito tudo está mal. Mais ainda, há algo bom onde não se causa dano ao próximo. Francisco insistiu a esse respeito: “Todos somos pecadores”. É preciso alimentar a vida em todas as instâncias. Nossa missão é fazer as pessoas se aproximarem da Graça, e não rejeitá-las com preceitos. Para nós, jesuítas, é uma prática cotidiana. A Inquisição sabe muito bem disso.

Como?

Nosso fundador, S. Inácio de Loyola, foi submetido oito vezes ao exame da Inquisição depois de ter falado de escutar o Espírito. Naquele momento, como agora, para nós conta mais o Espírito, porque vem de Deus; as regras e as normas, no entanto, vem dos homens.

O que a moral familiar e sexual precisa é doçura e fraternidade. Não se trata de dividir, mas de harmonizar. Não se pode evangelizar as pessoas a golpe de Evangelho. Somente a decisão de concentrar-se em Cristo nos salva de estéreis disputas, das controvérsias ideológicas abstratas. As lacunas e as imperfeições não invalidam a inteireza da evolução da família na sociedade das últimas décadas. Se há algo negativo, não significa necessariamente que tudo seja negativo.

Época de eleições é tempo de imenso barulho. Falam os candidatos, falam os que apoiam ou os que criticam os candidatos, falam os meios de comunicação, falam os jingles, a internet. Fala Deus e todo mundo, pois a mídia está na rua acompanhando o dia a dia dos candidatos que entre empurrões e abraços são instados a falar tudo que pensam fazer nos próximos anos para salvar o país do abismo em que se encontra mergulhado.

E há os debates, onde todos falam para além do tempo que lhes foi pedido e combinado. E falam ao mesmo tempo. E a fala de um atropela a do outro. As falas são agressivas, pois têm que convencer pelo seu muito falar e vencer. E ainda virão os comícios, as carreatas, com música, trio elétrico, microfones e megafones enchendo o espaço público de um grande e ensurdecedor barulho. Na boca da urna haverá militantes esperando-nos com panfletos de última hora, buscando convencer-nos no momento derradeiro.

Não sou misantropa ou eremita e longe de mim querer condenar a palavra, indispensável para o fazer político. Tampouco pretendo desqualificar o necessário debate e interlocução que povoam o período pré-eleitoral. Há que falar mesmo, há que discutir, debater, expor pontos de vista. Porém, se a questão é escolher em quem votar responsavelmente, o discernimento é o caminho necessário. E para tanto não é a melhor conduta deixar-se assoberbar e afogar em infinidade de discursos exaltados. Há que escolher a melhor opção entre as que se apresentam, sopesando prós e contras, olhando mais longe que os próprios interesses e pensando no bem comum e no futuro do país. E isto é por demais sério para ser feito se não for alternando silêncio e ruído, silêncio e fala, silêncio e discurso.

Não é por nada que ao povo de Israel é recomendado retirar-se para o deserto para aí escutar o silêncio sem outra recreação para os sentidos senão a espera da revelação que virá. Nem é despida de importância a atitude vital de Jesus de Nazaré quando, em meio à febril atividade que constituía sua vida em meio a multidões e andanças pela Palestina, retirava-se no silêncio para ouvir a voz do Pai e conhecer sua vontade.

Para algo sério como escolher nossos representantes na política que conduzirá o país nos próximos anos, entre eles o primeiro mandatário da nação que é o Presidente da República, faz-se necessário alternar.

Mover-se entre a escuta das vozes diversas que lançam informações de todo tipo na rede e nas ruas, e ouvir em silêncio o que nos é inspirado na direção do voto. O que significa para mim o ato de votar? O que estou buscando construir com meu voto? Como este ato tão sério de depositar na urna minha escolha para o futuro do país e das novas gerações pode ser exercido da maneira mais responsável possível?

No silêncio talvez sejamos visitados por inspirações inesperadas e surpreendentes. Buscando ouvir sem interromper, sem gritar nem discutir, talvez brote de nosso interior um caminho ou uma opção que não havíamos antes cogitado. Trata-se de expor-se ao inesperado que será gerado e conduzido ao nível de nossa consciência e influenciará nossa decisão, apontando o caminho.

Talvez nos custe e em um primeiro momento o silêncio se deixe sentir como pura privação, carência, tédio. Mas se persistirmos se fará palavra e emergirão as coisas escondidas no fundo de nós mesmos que os muitos ruídos e o falar incessante encobriam. O silêncio é tenso, implacável, decisivo e ilumina nossos medos, nossas motivações não tão retas, nossa liberdade interior não tão despojada. Na luta que provocará em nosso interior, trará à luz as muitas ambiguidades que nos fazem batizar de belos nomes nossas mais obscuras e desordenadas paixões.

Fazer silêncio, escutar a ausência de ruídos e esperar pela inspiração que nos moverá na direção da liberdade responsável de escolher um candidato é, no fundo, um ato de coragem. Equivale a afirmar que não somos massa, mas povo com um projeto e uma utopia. Significa pagar o preço de ser livres e não aceitar que escolham por nós, mas escolhermos quem nos fará mais humanos e a nosso povo.

Uma vez acontecida a fecundação interior, o silêncio deixa de ser incômoda ausência para revelar-se presença, serena e respeitosa, que discretamente dilata nossos espaços interiores, a fim de que a liberdade se concretize em opção que se inscreve na história como escrita da vida.

Enquanto acompanhamos a campanha neste tempo pré-eleitoral, ouçamos os candidatos e suas plataformas. Escutemos atentamente o que têm a propor. Mas saibamos igualmente retirar-nos e fazer silêncio dentro de nós mesmos, para que o que escutamos seja ruminado, digerido, processado e transformado em voto responsável e livre, que elege o que sentimos ser melhor para nossos filhos e netos, a quem devemos um país mais justo e uma nação mais consciente.

Esperamos que o que emergirá de nosso silêncio será então a festa do povo celebrando uma vitória serena, madura e alegre, feita de palavra e silêncio, de olhar nos olhos e sorrir alegre e cantar esperançoso na festa cívica do compromisso com a vida para todos.

Maria Clara Lucchetti Bingemer

Professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio

Para ser sincero, há momentos em que a minha admiração converge toda para a impaciência. Por alguma razão, a mim misteriosa, nunca me pareceu um peso lidar com os impacientes (fossem os outros ou eu próprio). Facilmente se ativa o meu humor perante alguém que ferve em menos água do que aquela que tem um oceano. E, da mesma maneira que me comove a reverência verdadeira, admiro os irreverentes, aprendo com os que se empenham em contrariar indefinidas esperas, agradeço aos que sacodem a estabilidade preguiçosa dos nossos tiques, procuro balançar os motivos dos que dizem “não estou para isso”.

Contudo, acho que descubro sempre mais que a paciência é uma preciosa estação interior na qual todos precisamos maturar. Quando penso na paciência, ancoro muitas vezes na imagem da semente, no desprendimento e na lentidão da semente que aceita a escuridão da terra como condição para florescer. Tanto os que semeiam os campos, como os que depositam sementes nos corações, deveriam primeiro ter formado a alma na paciência. Pois a paciência, ao revelar o escondido processo de germinação da vida, também torna claro que é essa a única forma de cuidar bem dela, de a entender até ao fim, de acompanhá-la, passo a passo, com esperança.

É curiosa a etimologia da nossa palavra “paciência”. Deriva de “passio”, isto é, paixão, no sentido de coisa a suportar, a padecer ou no sentido de resistir. A paciência faz-nos mergulhar, como se vê, no âmago da vida. Deve, é claro, ser ensinada às crianças, mas é uma tarefa para ser levada a cabo por um coração adulto. A paciência pede que apreendamos a complexidade de que somos tecidos, que nos debrucemos sobre esta íntima narrativa tecida de esforço e de graça, de sede e de água, de noite e de riso. Não nos deixa esbracejar à tona do tempo, num simplismo atropelado e ofegante. A paciência pede e dá-nos tempo, dilatando as provisórias metas e juízos que equivocadamente erigimos em absolutos. Há uma harmonia secreta, há um suculento sabor que só colhe da vida aquele que abraça com confiança a demora, a lentidão e a espera. São estas frequentemente as ferramentas da paciência, os instrumentos com que ela transforma a nossa agitação epidérmica em expectação serena e criativa. No fundo, a paciência prova-nos como se provam os metais de valor, averiguando o seu (o nosso) grau de autenticidade.

Santa Teresa de Ávila, segundo o que ela conta de si mesma e no acordo dos seus biógrafos, não possuía um temperamento propriamente paciente. Era abrupta na ação, emotiva nos dilemas e combates, inconsolável no desejo de Deus. A paciência raramente é uma virtude natural. A maior parte das vezes faz-se de decisão e caminho. E por isso a impaciente Teresa escreveu um dos mais belos elogios da paciência:

«Nada te turbe/nada te espante/quem a Deus tem nada lhe falta.//A paciência tudo alcança/só Deus basta».

Há também um título de um opúsculo de Kierkegaard que podia-nos acompanhar estrada fora: «Adquirir a sua alma pela paciência». O filósofo dinamarquês recorda-nos a verdade essencial: estamos tanto mais em nós mesmos quanto mais aceitamos o desafio da maturação paciente da existência.

José Tolentino Mendonça

Em todo momento histórico, quando a Igreja e a sociedade são sacudidas por grandes mudanças, surgem homens e mulheres que rompem com esquemas e seguranças envelhecidos e se deixam conduzir pelo Espírito ao deserto, às margens, às fronteiras... fugindo de um ambiente e de uma ordem asfixiantes. A fronteira, para eles, passa a ser terra privilegiada onde nasce o “novo” por obra do Espírito.

Ali aparece o broto germinal do “nunca visto”, que em sua pequenez de fermento profético torna-se um desafio ao imobilismo petrificado e um questionamento à ordem estabelecida. Ali descobrem-se traços nunca antes vistos da pessoa de Jesus, ao olhá-lo agora a partir de uma situação inédita. Uma vez descoberta a fronteira, situar-se nela passa a significar colaboração respeitosa com o Deus presente e ativo em toda situação humana. Isso vai gerar uma maneira nova de viver, um estilo de vida, um compromisso diferente, uma ação carregada de ousadia...

Foi num contexto assim que surgiu a figura de S. Inácio, o “peregrino” que ia buscando a pé e coxeando pelos caminhos da Europa, o futuro que Deus lhe oferecia. Este caminho não o conduzia somente à fronteira, mas ao futuro, ou seja, não se tratava somente de romper com a ordem presente, mas de distanciar-se dela para experimentar a novidade de Deus no meio deste mundo.

A experiência de Inácio começa em Loyola (1522), num momento histórico caracterizado, de um lado, pelo desmoronamento de fronteiras seculares (grandes descobrimentos) e, de outro, pelo surgimento de novas fronteiras ideológicas, políticas, religiosas... Inácio chega a Loyola, ferido e humilhado por defender fronteiras políticas, mas ambicioso por continuar conquistando outras.

Diante da leitura de “Vita Christi” desmoronou-se sua própria fronteira pessoal, aquela dos “grandes e vãos desejos de ganhar honra” (Aut. 1), que, de repente se vê rompida e invadida por Deus. Tudo começa a ser percebido como novo: “...lhe pareciam novas todas as coisas” (Aut. 30).

A partir de agora as velhas fronteiras geográficas e políticas pelas quais Inácio lutou apaixonadamente, serão substituídas por outras, aquelas do coração humano. A conversão, para ele, passa a significar experiência de fronteira: rendição de uma fortaleza, troca de bandeira e de senhor no próprio coração; desalojamento dos falsos senhores de seu interior e oferecimento de sua pessoa ao “Senhor”, que se dá no seguimento, ou seja, vontade de situar-se com Ele nos “extremos” humanos.

Quando S. Inácio vivia movido “por um grande e vão desejo de ganhar honra”, foi criador de fronteira. A partir do momento em que Deus invade as suas fronteiras e ele se descobre encastelado, seus olhos se abrem para contemplar “toda a grande extensão e a curvatura da terra cheia de homens” (EE. 103) fechados em infinidades de estreitas fronteiras (escravidões, necessidades, mortes...). A partir desse momento, brotam em seu interior “vivos desejos de ajudar o próximo”, isto é, de eliminar suas fronteiras.

Contemplar o olhar de Deus sobre a terra cheia de homens – isolados, entrincheirados sobre si mesmos nos minifúndios de seus egoísmos – é para Inácio experiência definitiva. A partir de então, situar-se nas fronteiras da humanidade e buscar a comunhão universal será sua nova visão, seu lugar teológico, sua nova missão...

“Ajudar as almas” passa a significar, desde então, descer com Deus às fronteiras que a humanidade levanta frente a si mesma e frente a Deus: fronteiras de morte, divisão, ódio...

Na realidade, da experiência de Inácio não brota diretamente uma estratégia de fronteiras, mas um homem internamente reconstruído, com vontade de situar-se ali onde algo limita, empobrece, degrada... ou simplesmente comporta alguma carência na condição própria do ser humano.

“Servir nas fronteiras” se traduzirá numa necessidade interior de contemplar o ser humano em seus “extremos” e de se comprometer com ele, para abri-lo à vida. A História, em sua densidade divina, será lida como “chamado” e será respondida na disponibilidade pessoal para o encontro, a presença e a entrega.

Além disso, o que brotou da própria experiência de Inácio foi a preocupação pessoal por formar pessoas capazes de mover-se por “vivos desejos da salvação do próximo” e, por isso, de arriscar-se nas múltiplas e variadas situações humanas de fronteiras. A importância que Inácio dá ao “desejo”, que alarga o ser humano para além de si mesmo, tem também aqui seu lugar. Descobrir os melhores desejos na pessoa, apoiá-los, alimentá-los, ajudá-los a crescer... é a melhor forma de libertá-la de suas limitadas fronteiras.

Pe. Adroaldo Palaoro sj

Diretor do Centro de Espiritualidade Inaciana - CEI

A dada altura percebemos que o mais importante não é saber se a vida é bela ou trágica, se, feitas as contas, ela não passa de uma paixão irrisória ou se a cada momento se revela uma empresa sublime. Certamente está-nos reservada a possibilidade de a tornar em cada um desses modos, só distantes e contraditórios na aparência.

A mistura de verdade e sofrimento, de pura alegria e cansaço, de amor e solidão que no seu fundo misterioso a vida é, há de aparecer-nos nas suas diversas faces. Se as soubermos acolher, com a força interior que pudermos, essas representarão para nós o privilégio de outros tantos caminhos. Mas o mais importante nem é isso, aprendemos depois. Importante mesmo é saber, com uma daquelas certezas que brotam inegociáveis do fundo da própria alma, se estamos dispostos a amar a vida como esta se apresenta.

A dada altura compreendemos que falar sobre o ar, como faz o poeta Tonino Guerra, não tem de ser uma deriva, mas um chamamento à construção concreta que a vida é, confirmada (ou não) pelo nosso sim: «O ar é esta coisa ligeira/ que te gira em torno à cabeça/ e torna-se mais clara/ quando ris». Ou que quando Simone Weil repete que «a atenção é uma prece», ela mais não faz do que mobilizar-nos para a aliança com o agora, porque se não formos prudentes e generosos para manter os olhos maximamente abertos sobre o presente, que ciência poderá o futuro constituir para nós?

O viver tem esta simplicidade, que precisamos de redescobrir, despojando-nos do muito que nos atravanca, relançando-nos no seu obstinado fluxo. Estamos muitas vezes alienados da vida, separados dela, por uma muralha de discursos, de angústias, de confusas esperanças. Precisamos de perfurar esse muro até ao fim.

É necessário decidir, portanto, entre o amor ilusório à vida, que nos faz adiá-la perenemente, e o amor real, mesmo que ferido, com que a assumimos. Entre amar a vida hipoteticamente pelo que dela se espera ou amá-la incondicionalmente pelo que ela é, muitas vezes em completa impotência, em pura perda, em irresolúvel carência. Condicionar o júbilo pela vida a uma felicidade sonhada é já renunciar a ele, porque a vida é decepcionante (não temamos a palavra).

Com aquela profunda lucidez espiritual que por vezes só os homens frívolos atingem, Bernard Shaw dizia que na existência há duas catástrofes: a primeira, quando não vemos os nossos desejos realizarem-se de forma alguma; a segunda, quando se realizam completamente. Há um trabalho a fazer para passar do apego narcisista a uma idealização da vida, à hospitalidade da vida como ela nos assoma, sem mentira e sem ilusão, o que requer de nós um amor muito mais rico e difícil. Esse que é, em grande medida, um trabalho de luto, um caminho de depuração, sem renunciar à complexidade da própria existência, mas aceitando que não se pode demonstrá-la inteiramente.

A vida é o que permanece, apesar de tudo: a vida embaciada, minúscula, imprecisa e preciosa como nenhuma outra coisa. A sabedoria é a vida mesma: o real do viver, a existência não como trégua, mas como pacto, conhecido e aceite na sua fascinante e dolorosa totalidade.

Não se trata apenas de viver o instante, tarefa inútil, pois a vida é duração. Aquilo que nos é dado dura, e nós dentro dele, com ele, por ele. Não é a flor do instante que nos perfuma, mas o presente eterno do que dura e passa, do que dura e não passa.

E quando é que chega a hora da felicidade?, perguntamo-nos. Chega nesses momentos de graça em que não esperamos nada. Como ensina o magnífico dito de Angelus Silesius, o místico alemão do século XVII: «A rosa é sem porquê, floresce por florescer/ Não se preocupa consigo, não pretende nada ser vista».

José Tolentino Mendonça

In Expresso, 13.6.2014

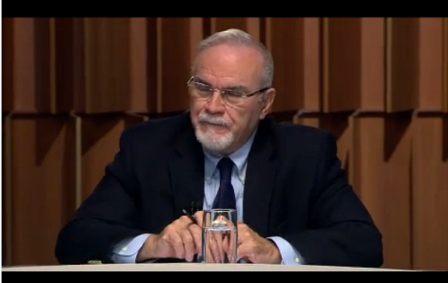

O antropólogo Roberto DaMatta falou sobre Futebol no programa Canal Livre da Rede Bandeirantes, dia 29 de junho de 2014.

Numa análise muito interessante, o antropólogo fala sobre a importância do Futebol para o povo brasileiro.

Vale a pena ver a entrevista na íntegra. Acesse aqui

[texto precário sobre o amor]

De paixões e namoricos, todos sabemos, falamos e opinamos. Sobre borboletas no estômago e olhos a brilhar, multiplicam-se os artigos, as revistas e os programas da manhã. Dicas, conselhos e estratégias sobre o que fazer para alcançar as nossas paixões não nos faltam. Então e as paixões que devemos deixar? Os amores que devemos perder, os momentos que nos partem o coração, não existem? Não sabemos dizer uma palavra sobre o assunto? Estou convencido de que, por cada amor correspondido, há uma montanha deles que se desencontraram. Por cada casal que deu certo, há uma fila de potenciais casais que ficaram para trás. Por cada jantar à luz das velas, há um rio de corações partidos.

E não se trata apenas de amores daqueles que formam casais. Há também corações partidos em amores de outra natureza. Tenho-os visto de toda a espécie: uma filha que tem pai e mãe no hospital - um deles prestes a partir; uma apaixonada que não é correspondida; uma mulher que sofre, à espera, porque tem o seu amado em coma; uma rapariga que vê a irmã e confidente a morrer ainda jovem; dois apaixonados que percebem que o futuro não é em comum; uma mãe que vê o seu filho partir para a vida religiosa. Enfim, amores partidos há-os de todo o género: alguns estão para partir, outros partiram para sempre; uns partiram para o outro mundo; outros, para o outro lado do mundo. Então, visto que todos deveremos passar por isto, como nos podemos preparar (naquilo que seja possível preparar)?

O que fazer com um grande amor que parte – e nos deixa partidos aos bocados?

Há uma espiral de vida – um círculo virtuoso – em que nos devemos incorporar (e ao qual devemos dar corpo) que supera a tendência natural que temos para achar que a vida e o mundo acabaram ali, na ‘morte’ daquela relação. Na medida em que conseguirmos enveredar por este caminho, essa 'morte' dará lugar a uma nova vida.

1) Sintamos a saudade até ao fim

A primeira coisa de que temos de nos convencer é de que não é possível despedirmo-nos de um grande amor. Por duas razões: primeiro porque, se é amor, e se é grande, então não está só na memória, está espalhado pelo corpo todo: está-nos gravado nas mãos, na pele, alterou-nos a expressão do rosto, o olhar, os cabelos, mudou-nos os sonhos e o modo como vemos o mundo. Em consequência, mesmo que a dor da separação fosse insuportável e quiséssemos atirar todo esse amor pela janela, não o conseguiríamos fazer. Ele ganhou corpo em nós e, se a outra parte da relação partiu, agora devemos abrir todas as nossas portas e janelas e dar à saudade um tempo longo, para que nos visite demorada e intimamente - como se fizesse parte da casa - para que nos limpe e purifique. Todos sabemos o que custa. As saudades doem como álcool sobre ferida aberta. Deixam-nos prostrados como num campo de batalha, impotentes como soldado mutilado. Essas dores declaram quão ligados estávamos àquela pessoa, quanto do nosso espaço interior estava ocupado pela sua tenda. E devemos aceitar que precisamos de um longo período, em silêncio, sozinhos, na cama, a recuperar. Mas sentir a saudade até ao fim significa que também ela deve ter um fim - temos de lhe pôr termo! Não podemos deixar-nos estar numas saudades que, de deserto, se transformam rapidamente em areias movediças. Quando entramos na fase da vitimização é sinal de que temos de nos pôr rapidamente a andar. É porque chegou o tempo de despedirmos as saudades. Já podem ir embora. Mas temos ou não temos o direito de continuar a sentir saudades? Sim, claro - ela há-de fazer as suas visitas. E reclamar com Deus e com a vida? Óbvio. Mas, enquanto fazemos isso, temos de passar a canalizar a raiva que sintamos para a ação: "Pronto, já chega. Já chorei o que tinha a chorar. Agora vou-me embora daqui, senão morro". Chega a fase seguinte.

2) Aproveitemos as lições do amor passado

O amor – como as águas – se o deixamos parado, estagnado, começa a inquinar o nosso coração e dá cabo de nós. Há que se fazer alguma coisa. Assim como o fogo precisa do oxigénio, da mesma maneira precisamos de pôr o amor a circular para fora de nós. Por isso, o amor que descobrimos e desenvolvemos com aquela pessoa de quem nos despedimos, há de ser posto em circulação: já não naquela relação que tínhamos, mas aplicado na relação com as pessoas concretas que temos à nossa volta, aquelas que continuam a fazer parte da nossa vida. Não nos podemos enganar continuando a viver dentro da ficção – seja ela feita de filmes na televisão ou na nossa cabeça – como se o outro ainda estivesse ao nosso lado. Se nos sentimos amados no passado e esse amor nos parecia sublime, então agora, na ausência do amado, é-nos dada a oportunidade de o vivermos de novo passando-o a outros e aprimorando aquilo que aprendemos.

3) Libertemo-nos das ilusões (ou seja, desiludamo-nos)

Um dos maiores problemas nas relações humanas é esperarmos dos outros o que não deveríamos esperar deles. Talvez esperássemos que fossem íntegros, retos, coerentes. Talvez esperássemos que suprissem todas as nossas necessidades de atenção e afeto. Talvez esperássemos que nunca falhassem e nunca nos faltassem. E, na verdade, não há ninguém que cumpra esses requisitos. Todos os amores são precários. E por serem tão grandes e insaciáveis o que os nossos desejos revelam é que, sim, fomos feitos para a relação com os outros, mas também fomos feitos para algo ainda maior. O vazio que sintamos quando levamos uma vida cheia, é fome de Deus. E só a Deus podemos pedir que seja Deus: só a Deus podemos pedir um amor puro, eterno, infinito. A Deus o que é de Deus; aos homens o que é dos homens.

4) Ponhamos as expectativas no lugar

Tudo isso permitirá pôr as expectativas no lugar. Claro que para quem acredita em Deus a realidade continua a ter a mesma dureza de sempre mas tudo se torna mais fácil porque, além de pôr as expectativas no lugar, não vamos exigir de ninguém que nos preencha todas as nossas carências. Ora isso coloca-nos um horizonte de esperança, em que o outro não tem de ser perfeito, completo, nem oni-qualquer coisa, e podemos amá-lo naquilo que é. E, por seu lado, Deus terá campo aberto para fazer aquilo que lhe compete. Afinal, Deus está ativamente interessado no nosso bem e no bem de quem amamos. E, já agora, no bem da pessoa de quem nos despedimos. Sim, porque o nosso coração pode ainda andar preocupado (e, portanto, ocupado) a pensar “como pode o outro viver sem mim? o que será dele?”. E se aprendermos a deixar o outro nas mãos de Deus, Ele não se importa. Antes pelo contrário, deseja isso mesmo e fá-lo-á com toda a competência. Quanto a nós, ficaremos aliviados de uma carga que nos seria insuportável e estaremos livres para continuar a amar na realidade presente. Passaremos a pensar: “ele?... ele está nas mãos do dono disto tudo. E eu? Eu também”. Pronto. Vamos em frente.

5) Aceitemos a realidade como ela é

Há vários aspectos que é bom relembrar:

a) Se calhar é óbvio – e talvez seja um lugar-comum -, mas é melhor insistir no ‘nível zero’ do que andar a fazer de conta que não sabemos isto: romances cor-de-rosa estilo ‘e-viveram-felizes-para-sempre’ cabem apenas nas vistas curtas das revistas e dos filmes de Hollywood (sorry!).

b) Para viver um amor inteiro, há que ter o coração partido – porque é o que temos. Não podemos sonhar com um amor verdadeiro sem que tenha algo de quebrado, partido, sofrido. Foi assim que Deus nos fez, parece-me pouco sensato desejar outra coisa. No fim descobriremos que a fragilidade é lugar de luz, lugar de revelação - do que somos e, num sentido último, do próprio Deus. Porque, de fato, não fomos feitos para sermos completos mas, sim, complementares. Não fomos feitos para sermos indivíduos mas pessoas intimamente constituídas pela relação com os outros. E isso não acontece com um coração irrepreensível, impecável, perfeito - que acabaria fechado e sozinho. Acontece de coração aberto - portanto carente, ferido, inacabado. Mas para chegarmos lá, precisamos de esbracejar um bom bocado e sermos socorridos ‘in extremis’ de afogamento no rio de tensões, perguntas, orgulhos, egoísmos e rebeldias que levamos dentro.

c) e, finalmente, há grandes amores que não são para serem vividos lado a lado: fácil de compreender? Nada. Mas é mesmo verdade? Acredito que sim. Pode haver uma série de razões. Mas, se ainda tivéssemos dúvidas, o mestre e ‘monumento ao amor’ que é Jesus Cristo, disse aos seus melhores amigos: “é bom para vós que Eu parta”. Como é que Ele podia dizer uma coisa dessas? Não sei, mas acrescentou: “não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos”. Poderia ter dito: “não há maior amor do que aquele em que os dois vivem juntos e felizes para sempre”; ou aquele em que... sei lá, tanta coisa que ele poderia ter dito. E afinal disse “dar a vida”. Bolas. Dar a vida não é fácil. Porque, se nos dizemos capazes de dar a vida ‘pelo’ outro, pode-nos ser pedido que não demos a vida ‘ao’ outro. Porquê? Porque há outras circunstâncias a considerar, porque Deus nos pede outra coisa, porque o outro (pode nem ele perceber porquê mas) sente que deve partir. Em todo o caso, Jesus diz ainda: "fazei como Eu vos fiz". Ora isso dá-nos uma ótima pista: podemos confiar que há um sentido profundo em repetir para outros, o amor que alguém começou por nos oferecer - mesmo que esse primeiro amor tenha partido para longe ou para sempre.

6) Acreditemos na generosidade da providência

Deus deu, Deus levou.

Deus levou, Deus dará.

Assim como a providência de Deus nos presenteou com aquela relação especial no passado – e ela terá surgido de uma forma esperada ou inesperada, ponderada ou repentina – temos tudo para acreditar que Deus não terá esgotado os seus recursos. Imaginação e criatividade não faltam a Deus para inventar novas portas e janelas por onde alguém especial pode entrar. Será uma nova amizade? Uma paixão repentina? Será a reconfiguração de uma relação que estava adormecida ou esquecida? Será que é um tipo de relação que não estaria à espera? Um grupo novo de amigos? Tudo é possível. Isto é: tudo é possível se não estivermos fechados em casa e metidos na cama, a lamber as feridas. A vida trata sempre de abrir novos horizontes e tê-los-á ao nosso dispor enquanto estivermos vivos. Não será com ‘aquela’ pessoa, não será agora, não será neste lugar. Ou talvez seja - sabe-se lá. A vida não pára de nos surpreender com novos tons, novas texturas, novos paladares de amor.

7) Aceitemos amar precariamente

Depois disto tudo, estaremos mais preparados para assumir o amor como ele é. Por isso deixo também este texto quebrado, incompleto, assim como quebrado e incompleto é o amor. Seja como for, é a melhor coisa que podemos experimentar nesta vida. Coração partido e carente? Temo-lo todos. Levamos a marca da fome, da sede. Ansiamos por um amor pleno, íntegro, total. Está-nos escrito na pele. E vamos encontrando faíscas, brilhos, reflexos desse amor uns nos outros. Mas não o podemos atingir por completo nem possuir porque isso acabaria com ele e só em Deus o podemos encontrar definitivamente e em pleno. Quando estivermos face a face, aí sim, será o momento. Até lá, arregacemos as mangas e façamos tudo para amar (e falhar), amar (e falhar), amar (e pedir ajuda a Deus e aos outros para não falhar tanto) e amar melhor, cada um dos dias da nossa vida. Quando chegarmos ao Céu teremos os nossos nomes escritos no livro da vida. Amem.

Estas linhas estão encharcadas de experiências e palavras que me ensinaram tudo o que sei sobre o amor. Agradeço do fundo do meu coração a quem as partilhou comigo.

João Delicado

(Portugal)

Texto extraído do Blog "Ver para além do olhar"

A primeira das seis propostas que Italo Calvino faz para o próximo milénio (este que estamos a viver) é a reconquista da leveza. Se tudo no tempo parece empurrar-nos com ilimitada gravidade para a rasura, temos de entender, então, a leveza como o ato de contrariar esse peso. De fato, somos chamados a “aliviar” a espessura de tudo aquilo que obscurece o texto do mundo e nos obscurece. A leveza é uma espécie de pacto a estabelecer com a transparência. E, progressivamente, deverá tornar-se um estilo, uma dicção, um modo esperançoso de habitar a nossa história.

Com Calvino aprendemos duas coisas importantes sobre a leveza: a primeira de todas é que ela nos pede uma arte de resistência, pois só reconquistamos a leveza a custo de uma paciente luta (a maior parte das vezes connosco próprios); a segunda é a necessidade de ativarmos a nossa capacidade de deslocação (na verdade, só um olhar peregrino possui a agilidade espiritual para não se deixar sequestrar pelo desânimo).

Fixemo-nos na primeira: uma atitude de resistência. A leveza convoca-nos para a redescoberta das fontes profundas e adormecidas do nosso Ser e da linguagem. Num mundo de ruído, de mensagens que se atropelam, de imagens que se devoram (e nos devoram) de tão repetidas e sobrepostas há que combater a banalização. Mergulhados num excesso de signos, nem nos damos bem conta da pobreza simbólica com que construímos, dia a dia, a nossa vida. Tornamo-nos mais consumidores, que criadores. A nossa ação confunde-se com um automatismo que renuncia à vocação que o gesto, a palavra ou o silêncio têm de impregnar o mundo de sentido. Precisamos de leveza, então. Isto é, de exatidão. Sim, não se pense que a leveza é simplesmente uma forma mais ligeira de conduzir a realidade, pois ela nada tem de ligeireza ou de superficialidade. Com razão, Calvino cita um verso de Paul Valéry: «É preciso ser leve como o pássaro, e não como a pluma». «Leve como o pássaro», quer dizer, autêntico, preciso, consistente. A leveza não tem a ver com plumas, mas com a aprendizagem do que é voar, do que é ascender, do que é desprender-se para ser. A leveza é uma escolha.

A segunda tarefa passa pela sabedoria de não ficar aprisionado a um modo único de olhar a realidade. Italo Calvino explica-a deste modo: «Cada vez que o reino humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que […] eu devia voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle». A leveza desafia-nos não a mudar de vida ou a romper com aquilo que estruturalmente somos. Pelo contrário, ela supõe uma aceitação. Mas incita-nos incessantemente a olhar a realidade quotidiana com olhos novos. Escrevia Saramago na conclusão do seu “Viagem a Portugal”: «Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse: “Não há mais que ver”, sabia que não era assim. O fim duma viagem é apenas o começo doutra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite… É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir, e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem…».

José Tolentino Mendonça

Caminhar... A vida é seguir em frente, haja o que houver, um passo após o outro, como o rio que flui sem medo, assim é o fluir da vida, é o cantar do rio. Ela segue e não nos pede licença. Vez ou outra pensamos ser donos da vida, ledo engano... A vida é algo muito mais grandioso do que nosso pobre pensar. Nós é que somos seus, seres vivos, mergulhados no mistério infinito da força dinâmica que a tudo transforma.

Caminhar é uma palavra própria do meu tempo, mas não revela o que tento descobrir ou somente dizer. No silêncio da alma, lá onde o pensamento cala e a simplicidade existe, sou habitada por diversas palavras. Elas brincam, são crianças a bailar com leveza sob o ritmo da música do rio da vida. Da mesma forma que surgem imagens no contemplar das nuvens, as palavras surgem em mim quando contemplo o fluir da água que passa entre meus dedos sem resistências. Há palavras que moram na gente, essas procedem de Deus, nos devolvem o sentido da vida e apenas estão esquecidas no emaranhado que se forma em nosso consciente. “As palavras que vos disse são espírito e vida” (Jo 6,63). Para ouvi-las é necessário encontrar o silêncio da alma.

Eis que brota a palavra: peregrinar... Com ela surgem imagens, desejos que viajam no tempo, rompem as barreiras do espaço e me revelam sentimentos que tento compreender, como essa solidão que cisma de me acompanhar, esse vazio que me preenche de mistérios feitos de acontecimentos, sinais, ausências, presença e tanta carência...

Colho a palavra com o mesmo cuidado de um jardineiro que colhe uma rosa. Peregrinar... tento sentir seu perfume que acorda certas emoções que me desinstalam, levam-me a um outro lugar, meu lugar... Mas o pensamento é estranho, interpela o sentir buscando dar significados. Penso na figura de um peregrino: ser que caminha em busca de algo. Surge Jesus, o peregrino de todos os tempos em busca de nossos corações para nos libertar da falta de sentido, para nos dar a vida plena, a alegria que ninguém rouba... “Mas vos verei de novo e vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria” (Jo 16,22). Nem sempre ele soube o que iria acontecer. “Quanto à data e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, somente o Pai” (Mc 13,32). Cada passo revelava o caminho a seguir, cada pessoa expandia mais sua missão, como no encontro com a mulher estrangeira que lhe pede para curar a filha e ele percebe que não veio apenas para os judeus, mas para toda a humanidade (Mt 15, 21-28). Ah... quanto me identifiquei com Ele em suas andanças! Também uma vez ouvi um chamado, fiz uma experiência profunda de me sentir amada por Deus, isso mudou o itinerário de toda minha vida. O chamado passou a ser mais importante que o caminho. O caminho que a razão tinha traçado com detalhes, em companhia de meus pensamentos, tão dedicados, fora completamente abandonado. Iniciei minha peregrinação.

Deparo-me com a trajetória feita até aqui. Na incerteza para onde o chamado me apontava, peregrinei repleta de dúvidas. Lembrei-me de uma música do Renato Russo que dizia: “A dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza.” Sim, é da incerteza que se vive a fé! Afinal, “a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se vêem” ( Hb 11,1). E peregrinei pelas estradas da vida na companhia da minha fé. No cansaço dos passos a lembrança da experiência do chamado me sustentou. A certeza de estar no caminho certo surgia no encontro com as pessoas e daquilo que conseguíamos edificar. Iniciei um caminho na vida real abandonando ilusões, como a de ser dona da própria vida e ser independente. O chamado fez de mim uma peregrina, nasci de novo, com olhos curiosos, dependente da vida do mundo inteiro, pois me senti parte da vida gerada por Deus. O chamado faz-me recordar quem realmente sou: peregrina em busca de Deus, minha origem, meu fim.

As experiências mais doces que fiz da presença de Deus foi através do amor dos meus pais, do meu marido e do amor que nasceu em mim quando Deus me fez mãe. No meu cotidiano, o Senhor teve mais trabalho para que eu o reconhecesse. Hoje vejo que nessa trajetória não existem fronteiras, ser peregrino é abrir-se ao inesperado e ir encontrando o sentido que dá vida em cada ser sagrado. Deus se revela, se dá a conhecer em cada olhar. Ao me configurar peregrina abandonei mais que ilusões, tive que deixar as malas do passado que carregava pensando ter nelas a segurança e o controle que o mundo tanto valoriza. O peregrino aceita não saber. Que segurança e controle podemos ter no mundo? Com nossas preocupações não podemos acrescentar um só segundo à nossa existência, tão efêmera (Lc12, 25). Só em Deus podemos confiar e entregar de fato nossa vida.

Nas estações da natureza vemos as mudanças... Folhas caem, flores desabrocham, as chuvas vem, o sol devolve a cor. Os olhos de peregrina revelam a constante santificação da disposição de encontrar o Senhor a todo instante. Vivemos nossas mortes cotidianas, banhadas em lágrimas e tristeza que trazem uma incomparável beleza ao caminho que se trilha, por ser verdadeiro. Vivemos nossa pequenez diante das separações daqueles que amamos, na esperança de que daqui a pouco os veremos novamente. A esperança nos devolve o sorriso da fé.

De qualquer forma, prefiro estar nesse mundo a peregrinar do que simplesmente a caminhar. Embora pareça tão similar, cada palavra é carregada de seu próprio mistério. Em mim peregrinar traduz melhor minha forma de existir, me ajuda a acolher esse sentimento de orfandade que ora me ocupa os olhos com lágrimas de dor. Ajuda-me a lembrar que devo continuar a dar passos na certeza de que não caminho sozinha, embora em muitos momentos a solidão me acompanhe, a presença de Deus se revela em tudo que me cerca. A exemplo daqueles que se foram e que deixaram uma história de vida entumecida de um sentido pleno de amor incondicional, sigo peregrinando nesse mundo em busca de Deus...

Lilian Carvalho

“Se você não mover os pés, não reconhecerá o ritmo da vida”

O peregrino é alguém que “entra” numa terra estranha, que se afasta dos apoios comuns da existência; é alguém livre, que “saboreia” cada passo em cada momento, que não se acomoda num determinado lugar, que está sempre na expetativa do novo, do diferente, do inesperado...

A estrada, são os caminhos do mundo... de Portugal, da Espanha, do Brasil... Mas é muito mais a senda de mistério e luz que o Senhor o faz seguir no decorrer de suas longas caminhadas.

Na estrada do peregrino há o despojamento, a pobreza, por vezes a fome e a sede, os caprichos das estações, a incerteza dos dias de amanhã. Há a liberdade do espírito, horizontes infinitos, desafios que despertam a criatividade, ousadia que ultrapassa o momento histórico...

Há o imprevisto, o acontecimento inesperado, que comanda o ritmo da marcha, as paradas, as estadias, as mudanças de rumo... Há o encontro com “fiéis e infiéis”, companheiros que se agregam, amigos que ajudam, inimigos que espreitam, pobres que compartilham o mesmo pão...

Finalmente, a estrada aproxima o peregrino, a cada instante, da meta ainda escondida, mas certa. Ao voltar-se para trás, ele se dá conta que o itinerário foi realmente maravilhoso, que a experiência o transformou, que está mais livre, mais autêntico, mais rejuvenescido...

Anchieta é o homem “peregrino”: vai contemplar a outra face da fronteira geográfica e cultural, até então inédita para ele e para todos; busca viver em profundidade esta “experiência de travessia”, até os limites extremos do despojamento e de tudo. Percorre, a pé e de barco, todo o litoral brasileiro. Seu caminho tinha de ser desbravado com criatividade, ousadia e destemor. “Tinha o coração maior que o mundo...”

Anchieta é o homem de “fronteira”; há nele uma força interior que o arranca da acomodação, o coloca em contínuo movimento e o transforma em cidadão do mundo.

Mais que um simples deslocar-se, trata-se de um modo de viver e de situar-se no mundo. Invadido por uma paixão que não lhe dá repouso, Anchieta está presente em tudo, sem extraviar-se nunca na confusão das coisas. Tudo lhe interessa e em tudo deixa o seu “toque”: literatura, educação, medicina, teatro, catequese, botânica... Sempre em marcha, sem encurtar os passos, o peregrino Anchieta avança como homem livre, sem deixar-se aprisionar por nada nem por ninguém, aberto aos acontecimentos, pronto a servir a Deus e seus pobres preferidos.

O “seguidor de Jesus” é, em sua essência, mudança, movimento, dinamismo, energia... pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, de fuga, de acomodação... mas de audácia, de criatividade, de luta, de participação.... A “fidelidade criativa” no mundo de hoje nos impulsiona a “inventar” constantemente, a “ousar” sem medo, a “deslocar-nos” sem parar, a “sair” de nossos esquemas fechados, mentalidades ultrapassadas, formalismos frios, modos de agir arcaicos...

Fidelidade criativa significa uma “leitura” atenta dos sinais dos tempos e abertura dócil a uma realidade em contínua mudança que define o campo de nossa criatividade. É a ousadia, motivada e sustentada pelo amor de Deus, mas também pelo zelo apostólico e por uma sensibilidade para perceber as novas “necessidades” do nosso tempo.

Para isso é importante reconhecer o momento atual, espreitar possibilidades de mudança... que os horizontes sejam ampliados, que a imaginação seja desempoeirada, que os sentidos sejam ativados, que se renovem os tecidos da alma e sejam removidos os véus do espírito... para que avancemos, como Anchieta, em direção às novas fronteiras do espaço sem limites, que nos espera aberto e acolhedor.

Isto consiste em colocar-nos nos “passos” de Deus, com suficiente visão da realidade para ir adiante, e com bastante disponibilidade para mudar de caminho quando o sopro do Espírito assim nos sugerir.

Textos bíblicos: Mt. 4,18-25 Mc. 4,1-9 Mt. 9, 9-13

Nas nossas vidas acontece algo de verdadeiro e belo quando nos dispomos a viver em “estado de êxodo”: existem ainda céus por explorar, aventuras por empreender, experiências por aceitar, ideias por experimentar... Ainda existe uma “terra desconhecida” que nos desafia, que suscita curiosidade, nos põe a caminho...

Pe. Adroaldo Palaoro sj

Diretor do Centro de Espiritualidade Inaciana – CEI

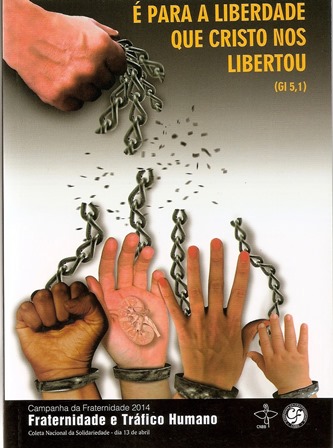

A Campanha da Fraternidade de 2014, com o tema “Fraternidade e Tráfico Humano” e o lema, “É para a liberdade que Cristo nos libertou”, coloca o dedo numa chaga aberta na sociedade.

No dia 14/09, a CAEC, Comissão Arquidiocesana das Escolas Católicas (BH), da qual faço parte, promoveu um seminário sobre o assunto, com a participação de inúmeros educadores. A Irmã Maria Helena Lima, da PUC-Minas, fez a apresentação do tema e o Deputado Nilmário Miranda descreveu o cenário a partir da visão da Frente Parlamentar em defesa dos Direitos Humanos.

No intervalo entre uma fala e outra, aconteceu uma intervenção da contadora de histórias Alessandra Nogueira. Com graça e leveza, ela apresentou uma visão lúdica sobre tema tão árido e pesado, contando e cantando a história do “homem do saco”.

Histórias infantis costumam ter muitas versões e variações sobre o mesmo tema. Com “o homem do saco” não é diferente. Na versão de Alessandra, encontro o mesmo refrão da história que ouvi, na minha infância: “canta, canta meu surrão, que eu te dou um beliscão!”.

“Surrão” era o saco onde o homem colocava crianças desobedientes que eram levadas (sequestro) de suas casas. O homem percorria aldeias e cidades, recolhendo dinheiro das pessoas que pagavam para ver “o surrão cantar” (tráfico humano, exploração de trabalho infantil e escravidão).

Na versão da minha família, o homem do saco chamava-se “Tibum Guererê”, não me perguntem por quê. O enredo era o mesmo e, no final, a menina sequestrada era salva pela mãe, que a resgatava do saco, colocando no lugar estrume de vaca para desespero do Tibum Guererê.

Minha infância já vai longe e nela, no imaginário de uma história infantil, a questão do tráfico humano já se fazia presente. Ao longo do tempo, um olhar atento, crítico, pode desnudar outras formas camufladas de tráfico humano. Famílias que traziam meninas pobres do interior para “ajudar a criar”, e que aqui, na capital, sob o manto dessa aparente caridade, eram submetidas à condição de empregadas domésticas num regime quase escravo, mantidas na ignorância, no analfabetismo, na submissão absoluta.

Hoje, com a globalização, a questão é mais complexa. No cenário internacional, o Brasil figura como um dos maiores “fornecedores” de homens, mulheres e crianças submetidos ao tráfico sexual no país e no exterior, assim como para trabalho forçado no próprio país. A Polícia Federal registra índices mais altos de prostituição infantil no Nordeste brasileiro.

Em grau menor, o Brasil é destino e trânsito de homens, mulheres e crianças usados no trabalho forçado e no tráfico sexual.

Um grande número de mulheres brasileiras é encontrado no tráfico sexual no exterior, quase sempre em países europeus, como Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido, Holanda, Suíça, França e Alemanha, também nos Estados Unidos e em destinos mais distantes como o Japão. Algumas mulheres e crianças brasileiras também são submetidas ao tráfico sexual em países vizinhos, como Suriname, Guiana Francesa, Guiana e Venezuela.

Em menor escala, algumas mulheres de países vizinhos são exploradas pelo tráfico sexual no Brasil. Alguns transgêneros brasileiros são forçados à prostituição no país, e alguns homens e transgêneros brasileiros são explorados pelo tráfico sexual na Espanha e na Itália.

A pedofilia, na forma de turismo sexual infantil, continua sendo um problema grave, em especial nas cidades litorâneas e em complexos turísticos do Nordeste do Brasil. Turistas em busca de sexo com crianças normalmente vêm da Europa e, em menor escala, dos Estados Unidos.

Segundo a lei brasileira, o termo “trabalho escravo” pode significar trabalho forçado ou trabalho desempenhado durante jornada exaustiva ou em condições degradantes de trabalho. Não está claro quantas pessoas identificadas em situação de trabalho escravo são vítimas de tráfico: no entanto, estudo publicado em 2012 revelou que 60% dos trabalhadores entrevistados no trabalho escravo rural haviam sido submetidos aos principais indicadores do trabalho forçado.

Os que promovem esse tipo de exploração formam grupos poderosos e truculentos. Tem sido destaque na mídia o episódio do assassinato de três fiscais do Ministério do Trabalho e do motorista que os conduzia na região de Unaí, no norte de Minas, onde investigavam denúncias de trabalho escravo em fazendas da região.

A chacina aconteceu em 2004 e, até hoje, o julgamento dos acusados se arrasta na Justiça. Os mandantes do crime seriam fazendeiros e políticos influentes da região, considerados os maiores produtores de feijão do país.

Organizações da sociedade civil identificaram um forte vínculo entre degradação ambiental e desmatamento em áreas com incidência de trabalho escravo, em particular na Amazônia. Milhares de brasileiros são submetidos a trabalho escravo no país, em geral em fazendas de gado, acampamentos de mineração e extração de madeira, plantações de cana-de-açúcar e grandes fazendas produtoras de milho, algodão, soja e carvão, e também na construção civil e no desmatamento. Algumas crianças foram identificadas em situação de trabalho escravo na pecuária, no desmatamento, na mineração e na agricultura.

Vítimas do trabalho forçado costumam ser atraídas por recrutadores locais (conhecidos como gatos) com promessas de bom pagamento em estados do Nordeste, como Maranhão e Piauí, e em Tocantins e levadas para outros estados, em especial, Pará, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, onde muitas delas são submetidas à escravidão por dívida, o chamado sistema de “barracão”, onde o trabalhador paga pela acomodação, alimentação e ferramentas quantias maiores que o salário, ficando “preso” ao patrão. Caso recente, descoberto pelas autoridades, revelou que as vítimas foram submetidas a um sistema de escravidão por dívida, na fabricação de tijolos, por mais de 30 anos.

O norte e o nordeste do Brasil já produziram vários mártires dessa luta, destacando-se, na nossa apagada memória, o padre Josimo Tavares, assassinado em Imperatriz, Maranhão, e a irmã missionária Dorothy Stang, morta a tiros no município de Anapu, no sudoeste paraense, em 12 de fevereiro de 2005. Na semana em que escrevo este artigo a Justiça do Pará condenou o mandante do crime, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, a 30 anos de prisão. Mas o que se tem visto é que, de recurso em recurso, os criminosos, amparados e competentes e caros advogados, vão adiando o cumprimento das sentenças, respondendo em liberdade pelas acusações, gerando um círculo vicioso de crime, impunidade e violência.

À margem da violência escandalosa que ocupa as manchetes da mídia, formas de exploração sutis e camufladas continuam presentes no tecido social. A servidão doméstica, em especial de meninas adolescentes, também continua sendo um problema no país.

Em menor escala, o Brasil é destino de homens, mulheres e crianças, provenientes da Bolívia, do Paraguai, do Peru e da China, para trabalho escravo em confecções de roupas e tecelagens clandestinas em grandes centros metropolitanos, principalmente em São Paulo. Algumas dessas fábricas clandestinas são subcontratadas por grandes empresas, várias delas internacionais. O problema veio à luz, recentemente, com o assassinato do garoto Brayan, filho de imigrantes bolivianos que trabalhavam em SP.

O Ministério do Trabalho publica uma “lista suja” na qual divulga os nomes de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelo governo como responsáveis por trabalho escravo e que estão sujeitas a penalidades civis. Embora algumas ONGs, uma organização internacional e o Ministério do Trabalho citem a “lista suja” como ferramenta eficaz contra o trabalho escravo, estudo constatou que muitas empresas da lista não sofreram processos criminais.

Como vemos, “o homem do saco” continua ativo e presente em pleno terceiro milênio, convivendo com a tecnologia moderna e até se servindo dela para fazer o “seu surrão” cantar. Ou seja, teremos, no ano que vem um tema difícil de ser abordado, em especial no ambiente escolar, mas que faz parte de um cenário global e local diante do qual não podemos nos calar e omitir, até porque, neste cenário, nosso país ocupa lugar de infeliz destaque.

Eduardo Machado

Educador, escritor

As leituras do VII domingo do Tempo Comum contam muito do que é a pretensão cristã e porque é que o cristianismo se afirmou como uma alternativa, como novo modelo de vida.

Para pensarmos esta novidade, temos de perceber o que é que o cristianismo faz com duas categorias absolutamente sagradas, cada uma à sua maneira, quer do judaísmo, quer do mundo helenístico.

No universo greco-romano, o mais importante era a sabedoria e a sua procura incansável. O que o homem ou a mulher podiam aspirar de mais sagrado no mundo grego era encontrar a sophia, um caminho de sabedoria.

Quando visitamos a antiguidade clássica, o mais belo monumento é a emergência do pensamento humano, a construção da filosofia; pensemos, por exemplo, na escola de Atenas, Aristóteles, Platão, Sócrates, os sofistas. Era uma grande procura, através do conhecimento, a de encontrar sentido e significado para a vida.

Há uma enorme grandeza moral nestes ascetas, que dedicam a sua existência à procura do conhecimento e da racionalidade, tentando perceber qual será o caminho para realizar o coração do ser humano, para justificar o sentido da nossa presença no mundo, o porquê e para quê das nossas vidas.

Se há uma palavra sagrada no mundo helenístico do tempo em que o cristianismo surge, é a palavra "sabedoria". É uma palavra inalcançável, inspiradora, que todos procuravam, que todos queriam.

No mundo judaico, uma palavra igualmente fundamental era "templo", o lugar sagrado. O templo era a certeza de que o Deus transcendente era também o Deus histórico, o Deus que acompanha o seu povo, o Deus cuja glória, a Shekinah, habita num lugar concreto, e nós vamos até ele.

Do templo dimana tudo: os sacrifícios, o dia do perdão, o dia das expiações. E os judeus entregavam o dízimo para que a luz do templo não se extinguisse. Morrer sem ter peregrinado a Jerusalém era a maior das desgraças.

O templo era o lugar da evidência de Deus, a fonte de sentido, aquilo que estruturava a nação judaica, mas também a condição histórica, a cidadania judaica.

O cristianismo emerge assim num mundo em que o sagrado estava no conhecimento e no templo, a lei.

Em relação ao sagrado judaico, vamos ouvir S. Paulo, o primeiro grande intérprete cristão de Jesus, dizer, na carta aos Coríntios, que o templo é o corpo de cada um de nós. O templo somos nós. O lugar sagrado é a nossa vida. Porque o Espírito de Deus habita em cada um de nós.

Então já não estamos dependentes de um lugar, de uma raça, de uma etnia, de uma nação, de uma lei, de um código externo; é em nós que descobrimos Deus. Cada pessoa é o lugar onde Deus está.

Por isso temos de olhar para a nossa vida de outra maneira. Somos sujeitos diferentes porque o que nos caracteriza não é uma ligação a uma estrutura que está fora de nós, mas a descoberta de que Deus nos habita, de que Deus está em nós. E essa descoberta transforma a nossa vida.

Esta vida que por vezes nos custa abraçar, nos custa aceitar, nos custa entender; esta vida que é exaltante e ao mesmo tempo é lugar de fragilidade, é lugar de dor; esta vida tão misteriosa que parece que nos escapa; esta vida é o santuário de Deus.

Esta vida que construímos dia a dia, esta vida que não existe em abstrato mas em concreto, nos nossos gestos, na nossa decisão, esta vida que não é apenas biológica mas é a vida ética, a vida sensual, a vida de amor, a vida de procura que em cada um de nós quotidianamente se efetua... Isto que nós somos, isto de inominável, de indecifrável, isto é o lugar de Deus.

Esta é uma transformação imensa que o cristianismo operou.

Por isso tenho de olhar para a minha vida como um lugar sagrado; tenho de olhar para a minha vida com outros olhos, com outra esperança, porventura com outra veneração. Tenho de cair de joelhos perante o espetáculo desabalado e divino que é a vida, por mais frágil que seja. Tenho de olhar para a vida com um coração diferente, um coração novo.

A nossa vida não é apenas um instrumento. Não estamos escravizados a nada; vivemos plenamente a nossa liberdade porque Deus está em nós. Por isso a nossa grande tarefa é descobrir o que somos, é tornarmo-nos naquilo que somos.

Este debate animou o cristianismo desde os primeiros séculos e levou um grande teólogo, Tertuliano, a dizer que o homem é naturalmente cristão. Ele não disse isso no sentido de que o cristianismo é um lugar automático, mas que é na nossa natureza, no fundo daquilo que somos, que temos de descobrir o que é isto de sermos filhos de Deus e de Deus habitar em nós.

Nenhuma vida é para deitar fora, nenhuma vida é para excluir, nenhuma vida é descartável, nenhuma vida é para ser pisada. A nossa vida tem esta dignidade de ser o templo, o lugar sagrado.