Marx escreveu um dia que a humanidade só propõe problemas que pode responder. Acho que não é bem assim. A primeira observação é que há uma ordem no mundo que, custo, procuramos decifrar. Nesse sentido, os problemas não são postos por nós, são postos a nós. No campo das ciências da vida, por exemplo, , e é o caso do Covid 19, somos desafiados pelo que chega da realidade. Perguntamos, construímos hipóteses, que são testadas, fazemos todo um movimento em busca de compreensão. Pode ser que acertemos, pode ser que não. Mesmo acertando, novos problemas brotam e com o crescimento do conhecimento cresce, paradoxalmente, o número de problemas a resolver. Que, é bom lembrar, não podemos garantir que serão resolvidos. E são muitas as possibilidades: uma resolução parcial, uma resolução que acaba sendo revista, uma resolução inesperada. E note-se que em muitos casos a resolução de um problema altera significativamente o saber constituído, levando a investigações sobre pontos que pareciam estabelecidos. Enfim, não há respostas definitivas, o conhecimento é uma aventura, no qual o que ainda não sabemos deve preponderar sobre o que já sabemos.

A isso se acrescente que há outros domínios de problemas para além da ciência, para os quais não contamos com respostas como as que são possíveis no campo das ciências. Problemas de natureza ética, como a distinção entre o bem e o mal, problemas de natureza filosófica/teológica com a clássica preocupação em torno do mal ou os que se referem à existência de Deus, problemas do domínio político, atinentes à sociabilidade humana, problemas relativos à arte enquanto forma de decifração da realidade, entre outros. Em todos esses casos, lidamos com questões que ultrapassam de muito a ilusão de uma resolução acabada. E não seria demais dizer que aqui o esforço de compreensão, justamente porque é sempre inacabado, assinala o que nos humaniza, o que nos singulariza.

Uma vez mais é preciso assinalar que, antes de interrogar, tarefa nossa, somos interrogados pela realidade. É dela que chegam as perguntas que, mesmo que não possamos responder a contento, não podemos deixar de nos colocar, sob pena de recusar o mistério a que, na nossa intimidade, pertencemos.

Ricardo Fenati

01.04.2021

Imagem: pexels.com

Razão e Sentimento

Que as ciências constituam um fator decisivo de conhecimento, por si mesmas e pela tecnologia delas derivadas, ninguém deve negar. E menos ainda nesse momento, onde é necessário um esforço mundial das comunidades científicas para fazer frente à pandemia. Daí não se deve concluir que a ciência ou mesmo a razão devam esgotar nossos esforços de aproximação da realidade. Vamos falar de mente, lugar da razão, e coração, lugar do sentimento. Para dizer de forma mais clara, temos acreditado e defendido que a atividade racional desvenda o mundo enquanto o sentimento desvenda a nós mesmos. O que pensamos pode ou não ser real, podemos acertar ou errar a respeito do que buscamos compreender, mas o sentimento esse sempre indica a nós mesmos e a nada do real pode pretender acessar. Será assim mesmo ou se trata de dois domínios distintos que é preciso não superpor?

Poderíamos recorrer a exemplos da vida cotidiana, esses que todos nós já vivenciamos. Assim, não é verdade que, muitas vezes, nos sentimos inexplicavelmente mais próximos de alguém que acabamos de conhecer e não, conforme a razão aconselharia, daqueles a quem conhecemos há mais tempo? Uma troca de olhares não revela mais o que está se passando do que uma longa conversa? Exemplos assim podem ser multiplicados.

Mesmo nas ciências não ocorre via intuição ou pressentimento a acolhida de uma hipótese que acaba se revelando de alto alcance explicativo, antes considerada absolutamente improvável? E também não é verdade que para questões de longo alcance, marcadas pela incerteza e pela imprecisão, questões pertencentes a territórios inexplorados, o sentimento, na variedade de suas formas, não é um guia mais capaz de desvendamento do que a razão? Muitas vezes a vastidão do universo encontra uma correspondência melhor na vastidão do coração do que nos limites que a razão é obrigada a obedecer. Como disse acima, são domínios distintos, de distinta serventia. Seria bom que aceitássemos isso.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

25.03.2021

Imagem: pexels.com

Mente e Coração

Há filósofos que são lidos apenas pelos que se interessam pela filosofia e há filósofos mais propícios a interessarem a mais pessoas, como é o caso do francês Pascal (1623-1662). Conhecedor agudo, e corajoso, da alma humana, há sempre o que aprender com ele. É de Pascal, por exemplo, o dito famoso: “O coração tem razões que a própria razão desconhece”. Esperávamos que ele dissesse que há um domínio próprio do coração, imune à razão. O que é verdade, mas não toda a verdade. Pascal diz mais: diz que a razão não se conhece inteiramente, que há algo desconhecido no seu interior, a que ela própria jamais terá acesso. A razão é por natureza incompleta. Isso já ajudaria a mostrar o erro de todos que apostam na onipotência da razão ou que nela demonstram uma confiança absoluta. Mas há mais, o melhor está por vir. Diz Pascal que o coração tem suas razões, ou seja, que o coração tem seu movimento próprio, que é capaz de nos indicar caminhos a seguir e caminhos a evitar.

A insistência na via do coração, mais capaz de acolher e escutar toda a complexidade da existência humana, é sobretudo um advertência à pretensão e ao orgulho que tanto caracterizariam a modernidade que então ensaiava os seus primeiros passos. O costume da razão de tudo submeter a si, de tomar a si própria como critério último para estabelecer a verdade indica a vontade humana de autossuficiência, a disposição de pensar e agir como senhora do universo e como mestra da existência.

A atenção ao que diz o nosso filósofo talvez nos aproxime um pouco mais da gramática dos movimentos do coração humano, mais capaz de reconhecer o alcance e os limites que nos constituem e que tornam a vida humana essa junção paradoxal, algumas vezes tremenda, outras vezes fascinante, do finito e do infinito.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

12.03.2021

Imagem: bigstock.com

“Deus só conta até um” é uma dessas expressões que atravessa a Idade Média, época sempre voltada para a dinâmica da aproximação entre Deus e os humanos. Refere-se, simultaneamente, a Deus e a nós e indica uma alteridade, condição de toda relação. Longe de insistir em qualquer individualismo, a expressão diz respeito, de início, ao reconhecimento da responsabilidade e do cuidado que cabe a cada um de nós, singulares que somos todos. Responsabilidade no sentido de que não nos é possível ocultar-nos em alguma instância alegadamente acima de nossas forças, que desencadearia ou impediria nossas ações. E cuidado no sentido de nos dedicarmos ao aprendizado de quem somos, essa tarefa que é, ao mesmo tempo, uma descoberta e uma construção.

Para além da responsabilidade e do cuidado, que é o que nos cabe, a expressão, na sua aparente simplicidade, assinala o que faz parte da espessura mesma do cristianismo, a realidade, para usar um termo da filosofia, ontológica da criatura, a sua indissolubilidade. Uma vez criados, emergindo do amor de Deus, permaneceremos. Existindo em meio à história, singularizados, abertos ao momento em que nos foi dado viver, trazemos todos essa dupla constituição, a imersão num tempo, num lugar, e a presença fiel da transcendência que, igualmente, habitamos.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

04.03.2021

Imagem: pexels.com

Mapas e lugares são coisas distintas. É certo que nenhum mapa, por mais detalhado que seja, substitui ou equivale a uma visita ao lugar. Do mesmo modo, experiências quando relatadas, ou mesmo recordadas, perdem muito do sabor original. Isso costuma nos levar a insistir na primazia da experiência, o que não está errado, mas também a recusar qualquer valor ao relato e à reflexão, o que não parece certo. Vamos a um exemplo: alguém que tenha uma experiência da presença de Deus. Uma tal presença é sentida com intensidade, guardada na memória e parece sempre exceder qualquer descrição. É ainda com essa presença viva no coração que alguém pode desconsiderar a reflexão teológica, o discurso sobre Deus, como abstrato, árido e distante da realidade. Mas vejamos se isso é tudo. De início, é bom lembrar que a teologia, cunhada ao longo do tempo, se alicerça nas experiências vividas por inúmeras pessoas, o que confere a ela uma universalidade que reflete a riqueza da experiência religiosa. Acrescente-se a isso o fato de que a experiência mantida na esfera do sujeito é destituída de qualquer valor formativo de mais longo alcance. A linguagem tem esse poder disseminador que permite o vislumbre de horizontes que, não sendo assim, permaneceriam desconhecidos. Não se trata de escolher um ou outro caminho, de decidir entre a experiência vivida e o caminho da reflexão, mas de entender a circulação permanente entre os dois domínios. São distintos os seus significados e se há uma preponderância da experiência, fonte última da reflexão, não há porque negar o papel da reflexão enquanto possibilidade de desvendamento da experiência. Ganharíamos todos se mantivéssemos atentos aos dois domínios.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

18.02.2021

Imagem: pexels.com/anni-roenkae

Assim como Machado de Assis, conforme vimos na coluna anterior, Guimarães Rosa tem um conto com o título O Espelho. A temática de fundo é a mesma, o espelho enquanto metáfora da interioridade, enquanto lugar de exploração de nós mesmos. Entretanto, essa proximidade de temática não impede que o tratamento seja de ordem inteiramente diversa. Embora parta de uma advertência, “Tudo aliás é a ponta de um mistério”, o personagem se dispõe a investigar, de maneira empírica e rigorosa, os espelhos. Depois de apontar os limites de todo espelho, pois a cada ângulo escolhido outros tantos são perdidos, sendo, assim impossível a desejada objetividade, são arroladas as histórias populares em torno dos espelhos. Entretanto, uma experiência involuntária altera o rumo do conto: é sua imagem no espelho que agora o perturba. Investiga a si mesmo, empreende determinado a busca de si mesmo. Principia por retirar todo o acrescentado ao rosto, a semelhança com bichos, o que vinha de hereditário, o resultado de interesses efêmeros. Assim esvazia-se de modo a achar o essencial, porém tal exercício, imprudente, acaba por cansá-lo, sendo assim abandonado.

Passado um tempo, nosso personagem, esquecido do tempo da investigação, passa diante de um espelho e para sua absoluta surpresa não vê sua imagem refletida: “Aturdi-me a ponto de me deixar cair numa poltrona.” É como se, enfim, destituído de tudo o que lhe fora acrescentado ao longo do tempo, o rosto não apresentasse uma existência pessoal, autônoma. Sem uma identidade maior, seríamos presa da mera passagem das coisas? Mas não é bem assim, o aprendizado é lento, e depois de muito sofrimento, diante do espelho, até então mudo, alguma coisa se refletia, alguma luzinha crescia, alguma coisa existia. O conto vai mais adiante, mas antes indica o que parece estar em jogo: “Será este nosso desengonço mundo o plano – intersecção de planos – onde se completam de fazer as almas?’

Comparem os dois contos, verifiquem se está mesmo presente a ideia da existência humana como um lugar de iniciação, de uma busca continuada de quem somos.

Ricardo Fenati

05.02.2021

Imagem: pexels.com/pexels-anni-roenkae-3961169

Espelhos (1)

Comparar escritores, buscar o que os aproxima, indicar o que os distingue, é muitas vezes um exercício proveitoso. Quando dois desses escritores, no nosso caso, Machado de Assis e Guimarães Rosa, se ocupam do mesmo tema, o espelho, essa metáfora da experiência da interioridade, o exercício pode ser ainda mais interessante.

Exploro rapidamente o conto de Machado de Assis, deixando Guimarães Rosa para a coluna seguinte e desejando que as observações a seguir levem à leitura dos contos, ambos com o mesmo título, O Espelho. Em Machado, o personagem, esboçando uma nova teoria, a divide a alma em duas, uma externa e outra interna. A externa, diz ele, apega-se a qualquer coisa, do botão de uma camisa a uma profissão, de um livro a um par de botas. Mutável como é, a alma externa, frequentemente, passa sem dificuldade de um apreço a outro. E, não raro, ela agiganta-se, ocupando todo o espaço, soterrando a outra metade, a alma interna. É esse o miolo do conto, a dupla dimensão da alma.

Jacobina fala do que conhece por experiência própria. Tendo sido promovido a alferes, como o correspondente fardamento, apegou-se de tal forma à farda e à admiração pública por ela suscitada que a outra metade da alma, sufocada, se recolheu. Vitoriosa, a alma externa se vê em dificuldades quando circunstâncias inesperadas afastam toda vida social, isolando Jacobina num sitio remoto, deixando-o inteiramente à mercê de si mesmo. Sem o socorro do olhar alheio e sem o benefício da admiração, é preso de uma angústia crescente. Na solidão absoluta, o desconsolo se estende. E se amplia ainda mais quando o espelho, para sua surpresa, ao invés da esperada imagem, lhe entrega um borrão sem qualquer nitidez. Desaparecida a alma externa, nada lhe restava? O conto vai mais adiante, mas podemos ficar por aqui.

É esse o tema que o conto nos apresenta e, num certo sentido, tem uma dimensão de iniciação. Nossa jornada em direção a nós mesmos, sempre difícil, sempre sujeita a desvios, sempre dolorosa, é, não raro, interrompida por uma tarefa mais imediata, essa que nos entrega uma identidade mais à mão, a farda de alferes que basta a Jacobina ou o recurso de que lançamos mão e com o qual procuramos nos coincidir. O conto lembra o convívio, conflitivo, e por vezes trágico, que marca a condição humana.

Leia o conto e examine o que diz Machado de Assis, cuja ironia ou ceticismo nunca são desacompanhados do afeto pela nossa humanidade.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

27.01.2021

Imagem: pexels.com/pexels-anni-roenkae

Somos peregrinos, viajantes, quem, bem observando, negaria isso? Não obstante, procuramos pousos definitivos a todo tempo. Funções, profissionais ou não, escolhas que supomos mais que definitivas, crenças, tudo parece indicar nossa resistência em admitir a provisoriedade que nos constitui. E é compreensível que assim seja. Se o universo à nossa volta, as outras espécies, a natureza mineral, tudo parece ter seu lugar, como ver mérito nessa figura instável que nos olha, interrogativa, do espelho?

Se mais fixidez é desejável, o que não me parece tão certo assim, é bom lembrar que caminhamos, os que caminham, porque nenhum porto nos parece dispor do que procuramos. Como alguém que, de medidas singulares, nunca encontra a calça que lhe convém. Há os que, lembrando a lenda do gigante Procusto, sugerem que as pernas sejam podadas ou esticadas. Assim, lança-se uma suspeita sobre nossa disposição de prosseguir: não há o que buscamos, buscamos porque não nos contentamos com nossos limites, assim por diante. Mas prosseguimos, temos prosseguido. Teríamos mesmo essa sede, ainda que ela pareça apontar para o desconhecido, se, de algum modo, não tivéssemos conhecimento -por que meios só Deus sabe – do que a saciaria? O desejo, quando vindo das nossas entranhas, nunca foi portador de notícias falsas e é bom lembrar que não raro perdemos o bem por receio de o buscar. Portanto, que os peregrinos – e o peregrino em nós – sejam acolhidos, que a cultura disponha de meios para propiciar, apenas propiciar, que as caminhadas continuem sendo possíveis e sedutoras. Mesmo porque se viajamos é porque somos esperados.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

21.01.2021

Há muito o que aprender

A Covid-19, que continua a ser negada nas aglomerações, festas familiares, bares lotados, nem por isso passará sem deixar cicatrizes. Não de imediato, pelo contrário, é de se esperar uma euforia assim que o vírus for derrotado ou tiver o seu impacto bem atenuado. Será como o fim de uma guerra e gerará uma alegria mais que compreensível, uma alegria, podemos dizer, proveniente daquilo que em nós quer sobreviver sempre.

Passada a justificada euforia, nessas zonas mais reflexivas ou sensíveis da cultura, no pensamento e na arte, talvez recuperemos um velho problema, ocultado pela crescente ilusão da onipotência humana ao longo da modernidade. Talvez um sentimento de receio e uma desconfiança silenciosa nos levem a recolocar não apenas o problema, vamos dizer, científico, na lida com a natureza, mas um problema mais agudo, o que se refere, é esse o velho problema mencionado acima, ao lugar da humanidade no universo, o sentido de nossa presença no Cosmos. As direções e perspectivas são muitas e vão desde a defesa de uma solidão dolorosa até a afirmação de uma aliança inesperada. Mas isso virá com o tempo. Por ora, quem sabe, passaremos a construir nossa habitação não apenas na história, como é próprio da modernidade, mas também no Universo, tal como ocorreu no judaísmo, no cristianismo e com os gregos.

Talvez reaprendamos a experiência de nossa pequenez diante, não apenas de algo que desconhecemos, o que gera uma humildade legítima, mas também diante do mistério, esse júbilo sereno que talvez seja nossa morada definitiva.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

13.01.2021

Casa (in)comum

O ainda recente olhar voltado para o mundo à nossa volta, a ideia e o sentimento de que há uma casa a ser cuidada e de que não é mesmo mais possível manter a dimensão predatória que tem caracterizado a ação humana, tudo isso abre um horizonte de questões e experiências a serem trabalhadas.

Acostumamo-nos, à medida que a modernidade avançava, a esgotar o nosso entendimento e nossa busca de significado, na cultura e, em particular, na filosofia, nos temas mais imediatamente humanos. Inebriados, talvez justamente, pela descoberta da espessura humana, do que é próprio do humano, a Terra, que começamos novamente a chamar de casa, parecia apenas um cenário vazio e dócil à manipulação humana.

Agora advertidos dos limites dessa atitude, assustados com a percepção de que os recursos da Terra não são infinitos, começamos a prestar atenção e a promover atitudes e recomendar cuidados capazes de reorientar nossa forma de presença no mundo. E não se trata apenas de deter uma atitude, de interromper uma marcha, mas de reconhecer o que, com um pouco de exagero, poderíamos chamar de direitos da Terra. O mundo não é mudo, há palavras encerradas nas paisagens, nas grandes paisagens e nos pequenos jardins à nossa volta. Vamos aprendendo que o universo é também Verbo feito carne. E assim, quem sabe, esse orgulho excessivo – e terrivelmente solitário - que se traduz em tanta agressividade técnica possa vir a ser substituído pelo desejo de uma convivência mais harmoniosa, capaz de se afastar da brutalidade predatória, que é, tantas vezes, devedora ora do receio, ora do medo diante do mistério que nos envolve.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola BH

06.01.2020

Imagem: pexels.com

A tua Estrela finalmente brilhará sobre os nossos dias insolúveis, entre penúria e sede.

Brilhará sobre o nosso coração blindado, sobre os invisíveis muros do egoísmo que nos isola, sobre os ávidos motivos que nos prendem ao seu comércio repetido e sonâmbulo.

Brilhará sobre as múltiplas formas de cegueira que defendemos acriticamente; sobre o peso insustentável das nossas omissões, sobre a paz e a justiça que permanecem para nós uma missão sempre adiada.

Brilhará sobre as inúteis razões que acumulamos para mascarar o medo, que nos torna sempre mais indisponíveis à viagem que Tu nos sugeres.

A tua Estrela brilhará sobre a austeridade que impomos à circulação dos afetos; sobre a dança interrompida e as mãos silenciadas, sobre o silêncio mastigado em solidão apesar do previsível incremento de presentes e de desculpas; sobre a incapacidade de transformar os nossos passos erráticos e afadigados numa confiante marcha de peregrinos.

A tua Estrela brilhará sobre os caminhos que tantas vezes percorremos sem conduzir a lado nenhum; sobre esta aliança hesitante, ainda que assídua; sobre a imperfeição das promessas que acendemos; sobre o nosso olhar demasiadas vezes se rompe do lado de cá; sobre a incompletude da oração e sobre a fragilidade do dom.

A tua Estrela brilhará sobre nós.

In Avvenire

Trad.: Rui Jorge Martins

Imagem: pexels.com/ susanne-jutzeler

Publicado em 24.12.2020 no SNPC

Estamos a vivenciar um ano sui generis que, possivelmente, muitos de nós nunca pensámos viver para ver esta situação. Como dizia o Cardeal António Marto, «aquilo que nenhuma guerra mundial ou civil conseguiu em todo o mundo católico, consegue-o um vírus invisível e silencioso». Sem dúvida que são tempos que nos desafiam à resistência, à criatividade, à solidariedade, à responsabilidade cívica e a uma (re)descoberta das nossas relações com a família, conosco mesmos e com o próprio Deus.

Uma escritora do século XX que viveu num momento obscuro da história da humanidade, Etty Hillesum, convida-nos, no seu Diário, a «reinventar a esperança» e a «olhar os lírios do campo». São tempos de levantarmos os nossos olhos e olhar para aquilo que é mais vasto, para aquilo que está fora de nós. No meio da dor e do sofrimento que nos invade somos convidados a velarmos uns pelos outros, a exercermos a nobre virtude da solidariedade.

Uma das grandes lições de Etty Hillesum é a arte da escuta, uma espécie de entrar dentro da própria alma, abrindo espaço para a revitalização, que nasce da contemplação, da conexão com o eterno, do abraço ao desabalado espetáculo da vida, que podemos identificar na luz do dia, nas flores, na nossa própria humanidade, na espantosa realidade das coisas.

No dia 5 de setembro de 1941, Etty escreve no seu Diário:

«Preciso mesmo de me tornar mais simples. Deixar-me tornar um pouco mais viva, não querer ver imediatamente resultados na minha vida. O remédio sei-o agora; preciso é encolher-me num canto, no chão e, assim encolhida, escutar o que se passa dentro de mim. A pensar nunca resolvo o assunto. Pensar é uma enorme e bela ocupação quando se estuda, mas não é a pensar que uma pessoa consegue “sair” dos estados de alma difíceis. Nesse caso outra coisa tem de acontecer. É preciso saber tornar-se passivo, pôr-se à escuta e encontrar de novo o contacto com uma parcela da eternidade.»

Esta passagem é assombrosa, porque Hillesum, no meio das suas paixões e desejos, do narcisismo e do egoísmo, aprende a arte de escutar o pulsar do seu coração, a aceitação da sua própria história nas suas sortes e infortúnios, o passar da cabeça ao coração, o viver com inteireza e encontrar para si própria a clemência. Começa a assimilar cada pulsar como um bombeamento do sangue para todo o seu corpo. E sobretudo, vai-se empenhando em revitalizar as várias dimensões da vida, à procura de sentido e de harmonia interior. De uma forma lúcida, Etty Hillesum procura uma liberdade que seja cada vez mais responsável, aprende a arte do autodomínio, do reequacionar dos seus condicionamentos pessoais e culturais.

Na abertura do seu caótico coração a Julius Spier e, paulatinamente a Deus, Hillesum sente-se compreendida e aceite por outro ser humano, com toda a sua vulnerabilidade. À medida que vai reconhecendo os seus picos de erotismo, sensualidade e narcisismo, vai ordenando o seu interior num contínuo processo de aceitação, integração e superação. O escutar o interior da intimidade permite a Etty reconhecer que algo está a acontecer dentro de si própria, um processo de cura em ordem à sua profunda grandeza humana, um amadurecimento que permite a unificação do seu ser.

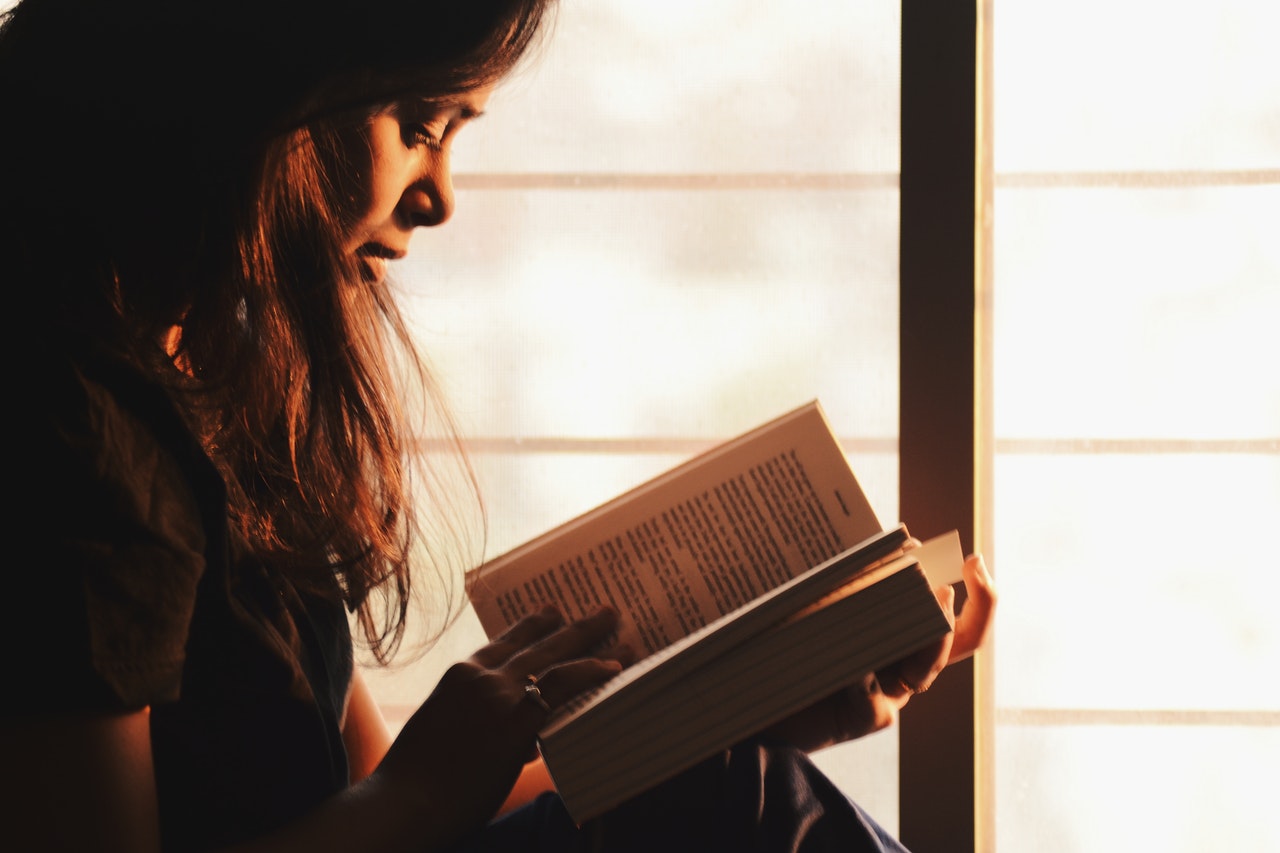

No contacto com o Diário e as Cartas, descobrimos como que Etty transforma a Palavra, a Bíblia, o Evangelho numa carta de rumo, num mapa de viagem, não apenas um livro normativo, um livro referencial em termos religiosos, mas sobretudo o mapa da sua viagem, da interpretação da sua vida e da sua história – é aquilo que lhe indica as metas para onde ela caminha. Porque o Evangelho é mesmo isso: é a história de cada um de nós, sentindo-nos tocados, amados e, por isso, curados pelo próprio Jesus, nas nossas vulnerabilidades mais extremas. Efetivamente é esse o grande milagre: sentir-se amado na condição em nos encontramos! É essa a dignidade que Jesus devolve a cada um dos cegos, coxos, paralíticos, pecadores públicos do seu e do nosso tempo. Como dizia uma escritora francesa, Madeleine Delbrêl, “quien no toma en sus manos el librito del Evangelio, com la resolución de un hombre com una sola esperanza, no puede ni decifralo ni recibir su mensaje”.

Etty Hillesum é para todos nós uma terapeuta da esperança, que soube escutar o mais profundo de si mesma: «Escutar, escutar por toda a parte, escutar até ao mais profundo dos seres e das coisas. Amar e largar aqueles que amo, aceitar assim morrer, mas para renascer – tudo isso é tão doloroso, mas também tão pleno de vida!» (08/03/1942). O grandioso caminho de autoaceitação que Etty Hillesum percorre permite enfrentar os seus próprios medos, anseios e até mesmo a morte para ver o que estava a acontecer nas experiências e nas lutas dos outros. Em vez de se centrar nos seus próprios combates, Hillesum empenha-se na construção de um tipo de mundo novo e diferente. O seu maior desejo era ser «o coração pensante das barracas», porque cada um de nós é, no dizer de um teólogo contemporâneo, curador ferido.

Mas para essa cura se realizar é preciso calar as vozes, os ruídos, os embaraços interiores, que muitas vezes são uma cápsula de desesperança à nossa vida e nos blindam num silêncio que não é vida. Precisamos de deixar cair essas paredes interiores e colocarmo-nos à escuta daquilo que Deus nos tem para dizer. Este gesto é um gesto que nos identifica, que nos diz quem nós somos; é um gesto no qual continuamente nos reencontramos.

O entrar-se em si mesma permitiu que Etty Hillesum encontrasse o seu tesouro mais precioso: Deus! E é com Deus que Etty mantém um «diálogo ininterrupto». Com Etty, aprendamos a não colocar demasiado cedo os pontos finais na nossa vida, a não contar somente connosco e com a nossa força. Tantas vezes somos confrontados com a tentação de colocar o ponto final, desiludidos, demasiado prematuramente, porque não contamos com a força de Deus, com o impacto de Deus, com aquilo que Ele pode fazer em nós. E, por isso, em vez de pontos finais, nós devíamos pôr vírgulas. Vírgulas que são esses tempos de espera, esses tempos de suspensão. Na nossa vida, em vez de a preenchermos com grandes decisões para todos os tempos, devíamos criar tempos de espera, tempos de pausa, à espera de Deus. Não esqueçamos que é dessa forma que Etty Hillesum terminará o seu Diário: «É preciso saber aceitar as próprias pausas».

Então seremos capazes de tocar a vida na sua nudez, de acreditar que a ferida pode ser o lugar de uma fecundidade, que a ferida não é necessariamente estéril e que o rasgão daquele lado pode ser a fenda da esperança, a fenda de onde sopra o espírito novo, e isto é acreditar na ressurreição de cada um de nós. Mas acreditar na ressurreição não como uma magia, não como uma fantasia. Acreditar na ressurreição como um modo de viver, como um modo de tocar a vida, de a abraçar, de a encarar e a ler, sabendo que na vida temos de contar, precisamos de contar e podemos contar com essa força de Deus, que faz tudo nascer e renascer a cada momento, de amar e ser amado.

Há um mundo interior que precisamos de visitar, que precisamos de conhecer, que precisamos de iluminar, e só nesta atitude é que Deus pode começar a entrar dentro de nós. Quando Etty Hillesum se coloca nesta atitude, começa a rezar coisas assim: «Meu Deus, agradeço-te por me teres criado como eu sou».

E então o milagre acontece!

Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião (CITER)

Imagem: Etty Hillesum

Publicado em 29.10.2020 no SNPC

Somos feitos uns para os outros, prova disso é o prazer, mais que o prazer, a doçura de uma companhia. Não falo de amor, embora a amizade tenha sempre um traço amoroso, amor é um sentimento mais tumultuado, nem sempre tranqüilo. Amizade não, é mais calma, o amigo ou a amiga se retiram para que o outro fale, conte o que sente, reclame, esbraveje. O que damos na amizade não se importa muito com a reciprocidade, é paciente, confiante que um dia somos ombro, noutro é somos o que encosta a cabeça. Amizade talvez só tenha uma exigência, o cultivo. Mesmo de longe, se não podemos estar perto, a saudade é uma forma de cultivo. Amigos brigam? Às vezes, mas a volta, que nunca demora muito, é uma pequena festa, pequena só por fora. Amizade, mais do que qualquer outro encontro humano, é capaz de ouvir a alma do outro, sem julgar, mesmo na discordância. Amizade é chuva fininha à noite e brisa suave à tarde. E nesses tempos de encontros (quase) impossíveis tomara que sejamos capazes de reinventar formas, mesmo que precárias, de encontro. Emails mais longos, já que nos falta a proximidade mais duradoura, corações que a distância saudosa nos convida a revelações que demorariam mais para vir à tona, reconciliações com os que não sabíamos quão preciosos eram. A mesma alma em dois corpos, alguém já disse isso. Não é assim mesmo?

Ricardo Fenati

Equipe do site. 23.06.2020

A linguagem, na diversidade de suas formas, é certamente um dos fatores decisivos da identidade humana. Gregos já se referiam aos humanos como animais racionais, isto é, capazes, entre outras coisas, de lançar mão da linguagem. O acesso à linguagem é não apenas condição geral da cultura, como também possibilita o desvendamento de aspectos da realidade que, de outro modo, permaneceriam ocultos para nós. Sem a literatura ou sem a matemática, quantos mundos continuariam fechados para nós? Assim, há os que insistem no alcance crescente e mesmo ilimitado da linguagem. E são inúmeros os casos de sucesso da linguagem, seja no entendimento do mundo, seja na conversação entre nós. Entretanto, isso admitido, seria um salto despropositado insistir que a linguagem varre inteiramente o real como a luz varre a sombra. Se a linguagem desvenda mundos, não é porque os cria, mas porque os traz à luz e se ela parece infinita é porque o real de onde ela brota é, antes, infinito. Por vezes, no uso mais imediato, esse à nossa volta, a linguagem não apresenta qualquer problema, põe o mundo à nossa disposição. Mas nem sempre é assim. Quando saímos das dimensões pragmáticas da vida, quando nos aproximamos das questões mais decisivas da vida, quando as interrogações são mais amplas, esbarramos sempre com o que escapa de qualquer linguagem e que excede a qualquer tentativa de conformação. Aí somos colhidos pelo sentimento intenso da existência, pelo mistério a que pertencemos e que solicita de nós o silêncio respeitoso e expressivo que tem lugar quando toda linguagem encontra seu limite.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

A extensão e a gravidade do Covid-19 têm provocado análises as mais diversas, que vão desde as complexas considerações provenientes da ciência até, sobretudo entre nós, no Brasil, as associadas às incertezas reiteradas do cenário político. Mais do que isso, a pandemia tem sido um assunto constante e sua sombra está permanentemente estendida sobre nós.

Ainda assim, penso que há o que falar, particularmente dos desafios e das questões que a pandemia coloca para a experiência religiosa em geral e, sobretudo, quando essa experiência é vivida na intimidade de cada um de nós. Com uma evidência pública, absolutamente inédita em nossa época, o Covid-19, expõe o problema da finitude humana. Vivendo numa cultura que preza a distração e o esquecimento, marcada pelo sentimento da crescente onipotência humana, a pandemia, a seu modo, recorda a insuficiência de que somos constituídos. Somos, então, surpreendidos e desalojados pela presença de um traço que transcende lugar e tempo, que coloca a todos nós, os humanos, não importa onde, não importa quando, diante da mesma tarefa, a convivência, tão difícil, com a mortalidade.

Ora, desde sempre a mortalidade esteve presente no coração da experiência religiosa como um traço inseparável da existência humana e, sobretudo, como condição do reconhecimento de uma Alteridade radical. Essa singular passagem entre a finitude que experimentamos e o acolhimento do enigma a que pertencemos assinala a identidade do campo religioso, indica a sua pertinência e seu alcance enquanto leitura da condição humana no que ela tem de mais íntimo.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

Num volume que recolhe orações do Judaísmo, do Cristianismo e do Islã, os organizadores - Faustino Teixeira e Volney Berkenbrock - lembram que a oração, além de ser uma experiência comum a toda tradição religiosa, é “o oposto da lógica egocêntrica e o do apego, exigindo como condição de sua possibilidade a consciência da finitude e da contingência”. A oração é onde experimentamos o que nos ultrapassa e transcende, seja a nós mesmos, seja ao tempo que nos foi dado viver.

Esse reconhecimento da presença de uma Alteridade radical, simultaneamente estranha e familiar, é quase sempre acompanhado pelo sentimento de uma insuficiência, de uma falta, revelando assim o limite de um desejo, que oscila sempre entre uma presença e uma ausência. Disso brota a singularidade de muitas orações, em tradições as mais diversas, todas ciosas do lugar de um enigma.

Isso vale para os cristãos, quando Nicolau de Cusa diz que somos incapazes de dar um nome a Deus, para os islâmicos, quando Rûmi fala que Deus está oculto de nós, embora os céus estejam repletos de Sua luz e para os judeus, quando na oração de Elias se diz de Deus que é o mais escondido de todos os escondidos.

Longe de significar impotência ou fracasso, o reconhecimento de que a existência de Deus está para além de todo entendimento e de toda linguagem lembra a todos nós que a oração é, antes de tudo, uma experiência de acolhimento do mistério insondável que nos constitui. O que não é demais lembrar, nesses tempos onde a oração, desastradamente, costuma ser um patético exercício de poder ou a reiteração de um hábito do qual o Sentido já se ausentou.

Ps. O volume citado é Sede de Deus, dos autores apontados, e editado pela Vozes, em 2002.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

14.05.2020

Aprenderemos com a pandemia, seja individualmente, seja socialmente? Ou o coronavírus, uma vez deixado para trás, via medicamentos ou vacina, será esquecido, mesmo que hoje isso pareça impossível? Talvez não, já que alguns dados, queiramos ou não, se tornaram para lá de evidentes: a desigualdade social brutal, a alarmante destruição da natureza, a necessidade de contar com mais e mais recursos de conhecimento, o papel decisivo do Estado. Já sabíamos de tudo isso? Talvez, mas não de forma tão crua e tão dolorosa como nesse tempo.

Alguns países já ensaiam cenários pós-epidemia: fala-se de decrescimento, de redução do consumo, de uso de energias renováveis, de um cuidado permanente com a natureza. De um modo geral, isso quer dizer que não seguiremos na direção habitual. Sem entrar no mérito de quais dessas medidas podem ser estendidas a países como o Brasil ou outros semelhantes, em que direção elas apontam? O que nelas indica uma mutação que, com algum exagero, pode ser chamada de civilizacional? Podemos ainda perguntar: onde localizar a virada que deu margem a esse estilo de vida que ora cogitamos de abandonar? São só perguntas, mesmo porque, agora, quaisquer respostas seriam apressadas.

Podemos ir um pouco além, com a mesma disposição de apenas perguntar, quais as relações entre o modo como vivemos, o modo como o mundo se organiza para nós, o modo como vivemos em comunidade e as ideias, os princípios mais gerais que sustentam tudo isso. Essa civilização à qual ainda pertencemos, e que chamamos de moderna, está escorada em quais grandes ideias ou princípios? Somos capazes de identificá-los? E neles é possível separar o joio do trigo, o que deve ser mantido e o que deve ser abandonado? Mesmo que tais questões pareçam muito vastas, e o são, devemos nos lembrar de que civilizações perduram conforme a sua capacidade de enfrentar os desafios com os quais se defrontam. E os que estão postos ao nosso tempo, ao nosso mundo, não são pequenos.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

11.05.2020

Moralidade e responsabilidade

Moral, moralidade, moralista são expressões que, quando usadas, costumam ter o mesmo propósito, ou seja, a menção a um sistema de valores dos quais nós queremos nos distanciar. De certo modo, a expansão do individualismo e, em seguida, do narcisismo, com todas as conseqüências, inclusive no campo do consumo, daí advindas, criou dificuldades para qualquer reconhecimento, pelo menos na esfera privada, de limites à ação individual. E, mais do que isso, passamos a entender essa expansão como um indicador de liberdade e como um movimento do qual só se esperaria um crescimento constante. Mas como ocorre com freqüência apesar de nossa desatenção, a história nunca caminha de forma linear e, sobretudo, não é possível eliminar a presença da incerteza e da contingência tão próprias da condição humana.

Digo isso tendo em vista a pandemia e tudo o que ela implica com relação, por exemplo, ao comportamento. A correção atual das políticas de reclusão está entre as poucas certezas que temos em meio a incertezas generalizadas. Estar recluso, restringir as saídas ao que de fato for necessário, a adoção de medidas de higiene, o uso de máscaras, são recomendações dirigidas a todos nós e, claro, sinalizam restrições. Não se trata de medidas com impacto individual, mas, como é sabido, estamos diante de um cenário no qual ações individuais podem ter largo alcance. É exatamente aqui que reaparece a questão moral, ou seja, a questão que diz respeito à vida em comunidade. Se antes a garantia da liberdade individual irrestrita parecia uma meta inquestionável a ser sempre perseguida, sabemos agora, via pandemia, que, à maneira de uma rede, o impacto do que fazemos, ou deixamos de fazer, se estende para além de nós mesmos. Assim, reaparece o tema da responsabilidade e o reconhecimento de que somos, sempre, agentes morais, tornando mais evidente que muitos dos nossos atos, longe de se esgotarem no espaço individual, desencadeiam conseqüências públicas e, sem dúvida, devem ser avaliados também a partir daí.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

Durante muito tempo a sombra do coronavírus permanecerá entre nós. Mesmo que tenhamos sido bem sucedidos na obtenção de uma vacina, ou mesmo de um medicamento eficaz, e tomara que o sejamos, esse tempo de hoje é de uma dor incomensurável. Muitas vidas estão sendo perdidas, rituais de passagem que conferem um rosto humano à morte estão suspensos, dificuldades econômicas se multiplicam, a sociabilidade está fragmentada. Seria mais que legítimo esperar ações de uma liderança política consciente da gravidade da situação, mas não é esse o caso. Pelo contrário, o que torna o sofrimento de todos ainda maior é a patética e inconseqüente insensibilidade do governante maior da nação.

Seremos, mais adiante, capazes de contar essa história, de dar a ela um rosto humano onde possamos nos reconhecer? Faremos isso, ainda que aos poucos, será condição de nossa sobrevivência como comunidade. Nós nos recordaremos do heroísmo cotidiano de tantas pessoas, dos que permaneceram solitários, dos que não puderam ficar em casa, dos que se sacrificaram, dos que estiveram na linha de frente; estarão nos nossos corações os inúmeros exemplos de solidariedade cotidiana que permitiram que tantos atravessassem a crise com um mínimo de dignidade. Também nos lembraremos dos que se foram, dos que não serão reencontrados. E, talvez, o coração comovido nos recorde de que andávamos esquecidos de nossa humanidade, seduzidos, iludidos pela busca de uma ilimitada segurança. E, quem sabe, volte a fazer parte de nossas vidas a atenção a valores mais capazes de tornar a vida humana significativa e solidária. Teremos aprendido que a fragilidade de nossa condição recebe sustentação da bondade, da justiça, da tolerância, da beleza, da verdade, do amor?

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

Há palavras que desaparecem, como desaparecem, ou quase, os significados a ela associados e as atitudes a que elas se referem. Reverência é uma delas. Irreverência, seu antônimo, não só é amplamente usada, como é uma dessas palavras carregadas de aprovação. Dizer de um comentário que ele é irreverente ou classificar como irreverente uma conduta é, por si só, um elogio. Quando somos irreverentes, em geral estamos indicando nossa desaprovação de alguma coisa, dizendo que não merece o crédito de que desfruta ou que não tem a importância que julga ter. A irreverência costuma vir acompanhada de alguma espécie de sátira e tendemos a vê-la como um exercício de humor. Está bem que seja assim, há muitas crenças e valores que não fazem justiça à extensão da experiência humana e sua natural diversidade.

Mas isso é tudo? Irreverência não tem a ver, também, com essa disposição tão contemporânea de medir tudo pelo nosso gosto, de reduzir o real ao que nós admitimos como real? Submetidos à tirania de nós mesmos e do nosso interesse mais imediato, não perdemos de vista quaisquer contornos capazes de propiciar seja uma sociabilidade mais generosa, seja a adesão a valores que tornem a existência humana mais enraizada, menos sujeita à pressão dos modismos e das circunstâncias? Contrariamente ao que se costuma pensar, a reverência é o que nos expande para além de nós mesmos, que nos faz ver no universo a que pertencemos, nas comunidades onde vivemos e nos grandes temas que rondam a existência humana uma morada capaz de acolher o rumor do infinito que habita nossa finitude.

Ricardo Fenati

Equipe do Centro Loyola

A recomendação, tão necessária, para que fiquemos em casa é, como sabemos, essencial para o trabalho daqueles que não podem ficar em casa. Mas ficar em casa tem, de um lado, uma dimensão desoladora. É que fomos feitos para o convívio, como disse um antigo filósofo grego. E mais, nós nos formamos no convívio. Então é compreensível que essa recomendação nos incomode. Mas, vejam, isso não é tudo. E até pensando bem, de uns tempos para cá, temos, metaforicamente, permanecido em casa na medida que, cada vez mais, convivemos com quem pensa ou sente como nós. Circulamos em grupos resistentes a quaisquer interações com o dessemelhante, restringimos nossa experiência espacial a determinados lugares da cidade, e usamos o que cremos como uma forma de cola com os outros. Assim, talvez o que nos incomode em ficar em casa seja a restrição, a suspensão do que acreditamos ser a nossa liberdade, não tanto de conviver, mas de exercer nossa vontade, já que entendemos por direito qualquer coisa que queiramos fazer. Daí nossa inquietação.

Mas ficamos, mesmo contrariados, em casa, pois há uma ameaça. Mas não é fácil já que o receio, mesmo justificado, não é suficiente. Então nos deparamos com uma das faces mais duras da miséria de nossos tempos, a nossa pouca habilidade, os nossos escassos recursos para convivermos com nós mesmos. Somos hoje, muitas vezes, animais distraídos e quando a distração escasseia, como agora, é inevitável um certo mal estar. A convivência com nós mesmos, esse território tão próximo, tão distante, sempre foi mediada, ao longo do tempo, por histórias, sejam as vindas dos mitos, da poesia, da literatura de uma forma geral e das religiões. Contávamos com relatos sobre os instantes e as circunstâncias mais básicas de nossas vidas: o amor, a dor, a morte, a esperança, a diferença entre o bem e o mal, a coragem e assim por diante. Esses relatos procuravam dar um rosto humano ao enigma de que somos feitos. Relegados a um canto, desaparecidos dos espaços públicos, perderam sua dimensão formativa. E perdemos nós boa parte dos nossos instrumentos para lidar com o que nós, humanos, temos de mais constitutivo, esse enigma que somos. Oxalá, involuntariamente confinados, sejamos capazes de voltar nossa atenção para essas fontes de sabedoria que indicam, ainda que de forma sempre incompleta, os caminhos que nos conduzem à intimidade da existência.

Ricardo Fenati

Equipe do site

Página 5 de 10